一、旅游产业的基本特点有哪些?

旅游产业的基本特点:

旅游业是集行、游、住、吃、购、娱等服务为一体的综合性大产业,发展旅游业的根本目的是为了取得经济效益,旅游业本身就是由旅行社业、以饭店为代表的住宿业和交通客运业等众多的以盈利为目的并进行独立核算的经济组织构成的

旅游业为旅游者提供的劳务是一种可以用于交换的特殊商品,这种特殊商品同一般商品一样具有使用价值,而生产这种特殊商品的过程就是服务。

是一个较为敏感而且脆弱的产业,同时也是有一定风险性的产业。如果一个国家或地区把它视为唯一经济支柱,一旦发生巨大波动,其后果是不堪设想的。

一个国家或地区的旅游产业的季节性同该国或地区的旅游活动密切相关,而且是旅游活动的季节性所决定的。但是,游览人文旅游资源一般不受季节的限制。

旅游产业同时也是一个较为敏感而且脆弱的、有一定风险性的产业。如果一个国家或地区把它视为唯一经济支柱,一旦发生巨大波动,其后果是不堪设想的。

扩展资料:

旅游产业具有跨行业的综合复杂性以及多环节配合的服务消费特性,旅游产品之间的相互依赖非常强,需要服务链各个环节的提升与质量保障。因此,旅游产业更多的表现为一种“以旅游业本身所包含的行业为基础,关联第一产业、第二产业及第三产业中的卫生体育、文化艺术、金融、公共服务等相关行业的泛旅游产业结构”。

旅游产业的经济本质,是以“游客搬运”为前提,产生游客在异地(或异住宅生活区域)进行终端消费的经济效果。这一搬运,把“市场”搬运到了目的地,搬运到了景区,搬运到了商业区,搬运到了休闲区,搬运到了度假区,搬运到了郊区,搬运到了乡村。

旅游属于劳动密集型行业,就业层次多、涉及面广、市场广阔,对整个社会就业具有很大的带动作用。从全球来看,2009年旅游就业人数达到了2亿人,占全部就业人数的8%。从我国来看,2001年,旅游直接就业人数为698万人,旅游就业总人数为3578万人,十一五时期,新增旅游直接就业约300万人,带动间接就业约1700万人。

参考资料:百度百科-旅游产业

二、旅游业的基本特征

由于旅游业主要通过劳动服务的劳务形式,向社会提供无形的效用,即特殊的使用价值,以满足旅游者进行旅行游览的消费需要。其行业的基本特征是非生产性的,所以又称无烟工业。旅游业从整体上看,它不是实现商品流通的经济部门,而是凭借旅游资源,利用旅游设施,提供食、住、行、游、娱、购的劳务活动,去满足旅游者旅行游览消费的需要。所以也称为无形贸易。

(1)旅游业的依赖性;

(2)旅游业的综合性;

(3)旅游业的脆弱性;

(4)旅游业的波动性;

(5)旅游业的季节性;

(6)旅游业的带动性;

(7)旅游业的涉外性;

(8)旅游业是资金密集型和劳动密集型产业。

三、旅游业由哪些业务构成?它具有什么特点?旅游业如何影响国民经

1、旅游业主要由三部分构成,即旅行社、交通客运部门和以旅馆为代表的住宿业部门,属于这三个部门的企业因而也构成为三种类型的旅游企业。(“三大支柱”说)

2、住宿接待部门、游览场所经营部门、交通运输部门、旅行业务组织部门、目的地旅游组织部门(“五大部门”说)

3、行、游、住、食、购、娱分类(“六大旅游活动行业”说)

特点:

1.综合性。旅游业是集行、游、住、吃、购、娱等服务为一体的综合性大产业,其综合性是由旅游活动的综合性决定的。这种综合性的特点,同一个旅游目的地对旅游业必须实行全行业管理。

2.经济性。发展旅游业的根本目的是为了取得经济效益,旅游业本身就是由旅行社业、以饭店为代表的住宿业和交通客运业等众多的以盈利为目的并进行独立核算的经济组织构成的。因此,经济性是旅游业最根本的属性,是旅游业的核心和实质。

3.服务性。旅游业为旅游者提供的劳务是一种可以用于交换的特殊商品,这种特殊商品同一般商品一样具有使用价值,而生产这种特殊商品的过程就是服务。

4.依赖性。我们了解旅游业的依赖性特点,要明确它是一个较为敏感而且脆弱的产业,同时也是有一定风险性的产业。如果一个国家或地区把它视为唯一经济支柱,一旦发生巨大波动,其后果是不堪设想的。

5.带动性。方能带动其他直接或间接为旅游者提供服务的产业全体的发展。所以是一业兴、百业兴。

6.外向性。现代旅游也是一种跨地区、跨国界的广泛的人际交往活动,具有明显的外向性或涉外性。

影响:旅游业的发展,能有效缓解居民工作压力,增进人与自然、人与社会、人与人版之间的交流沟通,带动农村权风貌和农民生活质量的改善,促进城乡区域间的协调发展,并积极引导了城乡居民生活方式的共同转变。总之,旅游业对建立社会主义和谐社会的作用不仅在于它对社会各阶层收入具有二次分配的经济意义,还在于它能带来的各地域、各阶层人们的生活方式、文化理念及价值观方面等交流和沟通。

四、中国旅游消费结构是怎样的

中国国内旅游消费结构及潜力分析

旅游消费结构是旅游消费发展到一定时期的结果,反映着旅游者消费中旅游产品的质量、数量及比例关系,是衡量一个国家或地区旅游业发展水平的重要标志之一。

依照旅游者旅游目的的不同可把旅游消费分为观光游览、探亲访友、文化交流、商务等。旅游目的不同,消费也有所差别。按照旅游消费的内容,可将旅游消费结构分成基本旅游消费和非基本旅游消费。基本旅游消费是指进行一次旅游活动所必需的而又基本稳定的消费,如旅游住宿、饮食、交通、游览等方面的消费;非基本旅游消费是指并非每次旅游活动都需要的并具有较大弹性的消费,如旅游购物、医疗、通讯消费等。

一、我国旅游者的旅游消费结构

市场经济的发展和对外开放的扩大开阔了我国旅游者的视野,人们收入水平的增长和需求的多层次化使旅游消费的层次、质量不断提高,旅游消费结构呈现多元化的状态。

2000年《中国旅游年鉴》统计了1999年我国散客人均花费构成,2001年至2006年的《中国旅游年鉴》没有我国国内游客旅游消费构成的具体统计数字,仅仅在《中国国内旅游抽样调查综合分析报告》中涉及到了以旅游目的为分类的旅游消费结构的统计资料(见表1-表3)。

分析:从表1可以看出,在1999年旅游消费结构中,我国国内游客食住行比重占75%-85%,游览购物占15%-25%,基本旅游消费支出比重过大。此外用于游览娱乐方面的精神消费占消费总额的8.5%,其比重较往年有所提高,但仍然偏小,有待进一步提高。

分析:从表2可以看出,我国城镇居民在旅游消费结构上,仍以观光游览为主,而其他旅游产品消费较少,表明我国旅游产品仍有待于调整。值得注意的是,度假休闲型旅游处于上升趋势,越来越多的人们转向寻求舒适、放松、自然的娱乐旅游,表明我国旅游消费档次的不断提高。

分析:由表3可知,我国农村居民在旅游方式和旅游消费构成上,大部分属于探亲访友,并不断处于上升趋势,而文化型、享受型旅游消费支出较少。此外,与城镇居民相似,农村居民度假休闲旅游也呈上升趋势,但是以观光游览为目的的农村居民却明显地呈现出下降趋势,这不能不引起我们的重视。

二、我国旅游者旅游消费结构的特征分析

表1-表3反映出我国旅游者旅游消费结构所发生的变化,正在以观光游览为主,向度假游、健康游、文化游、生态游等百花齐放的局势发展,旅游消费结构逐步升级。但是,我国的国内旅游消费在总体上仍处于发展初级阶段,受经济发展水平、社会文化等因素的影响,也存在着一些分层差异。

(一)基本旅游消费支出比重过大

基本旅游消费支出比重过大,而非基本旅游消费比重偏低。由以上分析可知,我国旅游者基本消费占总消费的比重高达85%,而非基本消费仅占15%。在旅游发达国家,非基本旅游消费高达60%以上。非基本旅游消费比例低不利于旅游经济效益的提高,因为基本旅游消费总是有限的,其消费需求弹性较小,而非基本旅游消费相对来说需求弹性较大,具有较强的增长潜力。

(二)物质资料的旅游消费居多

物质资料的旅游消费多,而精神资料的旅游消费比重过小。我国旅游者用于游览娱乐方面的精神消费仅占总消费额的11%左右,虽较往年有所增加,但比重仍然较小,还需要加大这方面的规划和建设。

(三)旅游产品结构不合理

旅游产品结构不合理,导致旅游消费中观光型旅游产品支出多,而其他旅游产品支出少。由表1可以看出,观光型旅游产品人均支出远比其他类型产品人均支出少,观光型游客所占比重过大,反映出旅游产品构成层次低,旅游经济效益不突出,旅游效益尚有挖掘的空间。

(四)城乡二元化的社会结构

我国旅游消费正是在存在着城乡差别的情况下发生的消费。以2005年全国旅游基本情况为例,2005年全国国内旅游总人次为12.12亿人次,其中占全国人口不足20%的城镇游客为4.96亿人次,占全国人口80%以上的农村游客为7.16亿人次,农村游客的人均花费仅为城镇游客人均花费的30.9%。由上表2和表3也可以看出,城乡居民的消费水平以及基础设施、教育、科技、文化等方面的差别,决定了城乡居民之间具有不同的旅游消费结构。

三、我国旅游者旅游消费结构潜力分析

(一)旅游主题多极化发展

随着我国改革开放的深入,加上整个社会的经济和人们的生活都总处于不停地变迁过程中,人们对旅游消费的认识不断提高,旅游者的消费需求、喜好也随之发生变化。

人们除了通过旅游享受大自然的风光外,还想通过一些参与性的旅游活动,获得科学文化知识,提高自己的素质。诸如这几年在我国悄然兴起的“民俗旅游”、“生态旅游”、“体育旅游”、“摄影旅游”、“考察旅游”等特种旅游,正越来越受到我国各种旅游者的青睐。

21世纪初旅游主题多极化发展的同时,旅游需求也越多趋向于多元化,这将大大优化我国旅游产品的结构。

(二)旅游购物的有力开发

我国旅游业发展到一定程度之后,为了更好地吸引游客,提高游客的重游率,必须开发新的旅游资源,形成新的旅游吸引力,而旅游购物恰好迎合了这一需求。我国在1992年《国务院关于发展旅游商品生产和销售问题的批复》中给予了旅游商品生产以若干优惠政策。

2002年4月,为落实贯彻《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》中“大力开发旅游纪念品、手工艺品和特色商品,努力提高质量,促进产销紧密结合,建立多渠道、多形式的产销体系,增加旅游创收、创汇”的要求,国家旅游局举办了首届中国旅游纪念品设计大赛系列活动,以后每年一度的中国国内旅游交易会都陆续举办了参赛作品展示会、推荐会、拍卖会,大大提高了参赛作品的市场转化率,初步形成了以旅游纪念品、土特产品、实用工艺品等为主体的旅游购物结构,品种层次逐步显现。

(三)旅游娱乐业迅速发展

旅游娱乐业已成为现代旅游业的主要内容,我国各地都在积极研究自身的文化优势,挖掘本地特有的文化内涵,努力建设独具特色的景区(点)及配套文化娱乐设施,使其成为本地旅游业发展的新增长点,并以此为吸引力带动大众的广泛参与。

五、旅游业有哪些特征及组成要素

旅游业是凭借旅游资源和设施,专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。以下是由我整理的旅游业的内容,希望大家喜欢!

旅游业的定义

定义概述

旅游业是以旅游资源为凭借、以旅游设施为条件,向旅游者提供旅行游览服务的行业。又称无烟工业、无形贸易。

狭义的旅游业,在中国主要指旅行社、旅游饭店、旅游车船公司以及专门从事旅游商品买卖的旅游商业等行业。广义的旅游业,除专门从事旅游业务的部门以外,还包括与旅游相关的各行各业。旅行游览活动作为一种新型的高级的社会消费形式,往往是把物质生活消费和 文化 生活消费有机地结合起来的。

理论依据

tourism一词的来源

旅游(Tour)这个词来源于拉丁语的“tornare”和希腊语的“tornos”,其含义是“车床或圆圈;围绕一个中心点或轴的运动。”这个 含义在现代英语中演变为“顺序”。后缀—ism被定义为“一个行动或过程;以及特定行为或特性”,而后缀—ist则意指“从事特定活动的人”。词根 tour与后缀—ism和—ist连在一起,指按照圆形轨迹的移动,所以旅游指一种往复的行程,即指离开后再回到起点的活动;完成这个行程的人也就被称为 旅游者(Tourist)。

关于旅游者的争议

旅游者(Tourist)一词首次以文字形式出现时引发的争议:

史密斯(Smith,1989)指出:“萨缪尔·派格曾 报告 说‘旅游者(Tourist)’用来作旅行者(Traveller)的新名词是在1800年。

英格兰的《体育杂志》则在1911年采用了旅游(Tourism)这个字眼。

费福(Feifer,1905)认为,旅行者(Tourist)是斯坦德尔(Stendhel)在19世纪早期(1838)首先杜撰的。

米耶茨科乌斯基(Mieczkouski,1990)指出,有关旅游者的第一个定义出现在1876年的《世纪大 百科 词典》19卷中,它把旅游者定义为因好奇和无聊而旅行的人。

科尔(Kaul,1985)认为,尽管旅游者(Tourist)一词的起源并非久远,但是“入侵者’’(1nvader)则往往比做“旅游者” (Tourist),因为人们希望他们赶快离去。另外,科尔还指出:在17世纪和18世纪早期,英国人、德国和其他国家的人,在欧洲大陆进行“大巡游” (GrandTour),他们一回来,人们称他们为“旅游者”。

里玻(Leiper,1979)认为“旅游”一词大概首次出现在英国,它是被用来描述那些接受 教育 已从事政治、政府和外交生涯的英国年轻贵族。为完成学业,他们起程去欧洲大陆进行一般为期3年的“大巡游”,直到文化教育完全结束后才返回家乡。

根据因斯吉普(1nskeep,1991)的观点,关于这类旅行的第一本指南是托马斯·纽金特在1778年出版的《大巡游》。与1778年的旅行者大相径庭的是,现代的旅游者则完全意味着是个反面形象,他们成群结队,四处寻找便宜货。

根据艾利特(E1iot,1974)的观点,旅游者被看中的是他们的钱,而被鄙视的是他们对文化的茫然无知。

旅游业的组成要素

旅游资源、旅游设施、旅游服务是旅游业赖以生存和发展的三大要素。

旅游资源,包括自然风光、历史古迹、革命遗址、建设成就、民族习俗等,是经营旅游业的吸引能力;

旅游设施,包括旅游交通设施、旅游住宿设施、旅游餐饮设施、旅游游乐设施等;

旅游服务,是包括各种劳务和管理行为相结合是经营旅游业的接待能力。

旅游业的基本特征

由于旅游业主要通过劳动服务的劳务形式,向社会提供无形的效用,即特殊的使用价值,以满足旅游者进行旅行游览的消费需要。其行业的基本特征是非生产性的,所以又称无烟工业。旅游业从整体上看,它不是实现商品流通的经济部门,而是凭借旅游资源,利用旅游设施,提供食、住、行、游、娱、购的劳务活动,去满足旅游者旅行游览消费的需要。所以也称为无形贸易。

(1)旅游业的依赖性;

(2)旅游业的综合性;

(3)旅游业的脆弱性;

(4)旅游业的波动性;

(5)旅游业的季节性;

(6)旅游业的带动性;

(7)旅游业的涉外性;

(8)旅游业是资金密集型和劳动密集型产业。

旅游业的重要性

旅游业包括国际旅游和国内旅游两个部分。两者由于接待对象不同而有所区别,但其性质和作用是基本一致的。经济发达国家的旅游业,一般是从国内旅游业开始,逐步向国际旅游业发展。一些发展中国家,由于经济落后,经济建设需要外汇,大多是从国际旅游业开始发展的。国内旅游业和国际旅游业是密切相联的统一体,统筹规划、合理安排,能够互相促进、互相补充、共同发展。

旅游业能够满足人们日益增长的物质和文化的需要。通过旅游使人们在体力上和精神上得到休息,改善健康情况,开阔眼界,增长知识,推动社会生产的发展。旅游业的发展以整个国民经济发展水平为基础并受其制约,同时又直接、间接地促进国民经济有关部门的发展,如推动商业、饮食服务业、旅馆业、民航、铁路、公路、邮电、日用轻工业、工艺美术业、园林等的发展,并促使这些部门不断改进和完善各种设施、增加服务项目,提高服务质量。随着社会的发展,旅游业日益显示它在国民经济中的重要地位。

旅游业的发展趋势

随着因特网的发展,计算机技术的不断成熟,旅游网站纷纷落户。促进旅游这个行业大力发展,旅游网经这些年的发展后已多如牛毛,旅游网站的发展也日趋成熟。

这类网站提供及时的旅游线路报价、打折门票信息、切实的旅游建议、以及详细的旅游资讯。将旅游业内信息进行整合分类,人性化的开设了旅游线路预定、打折门票、签证服务、机票酒店预订、旅游 保险 、旅游书城、包车服务、旅行游记、旅游博客、等多方面的服务!

根据《2015-2020年中国旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示,截至2011年底,全国共有各类旅游景区20976家,其中,A级旅游景区5573家。旅游景区已成为居民旅游消费的 热点 之一,景区收益不断增加。2011年全国A级旅游景区接待游客人数25.54亿人次,平均每人到景区游览约2人次;营业收入达到2658.60亿元,在全国旅游总收入的比重在不断提高。2011年全国旅游景区接待游客规模和综合营业收入增长均超过20%,增速明显高于同期全国星级饭店和旅行社行业,旅游景区的主体地位进一步增强。

2007年1-11月,中国主要城市接待旅游人数为39970340人次,与上年同期相比增长了13.37%。其中接待外国游客23330404人次,接待香港同胞11176899人次,接待澳门同胞722831人次,接待台湾同胞4740206人次。

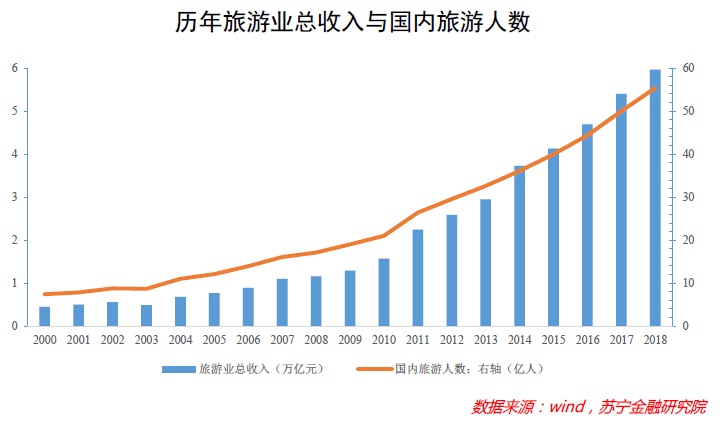

2007-2014年间,中国国内旅游业收入每年都实现了增长。到2013年,中国国内旅游业实现收入26276.00亿元,同比增长15.72%。从2007年的中国国内旅游收入7770.62亿元增长至2013年的26276.00亿元,年均复合增长率为22.51%,远远高于GDP增长。随着人们收入水平的上升,人们出游的频率越来越高,在国务院出台了《意见》之后,旅游行业将迎来更高速的增长。

2008年10月份中国入境旅游总人数已经连续第三个月出现下降,这表明金融危机对中国旅游业的影响已经开始显现。

“十一五”期间,我国旅游业保持了平稳较快发展的良好势头。国内旅游人数平均增长12%,入境过夜旅游人数年均增长3.5%,出境旅游人数年均增长 19%,全国旅游业总收入年均增长15%。我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国,居民人均出游率达1.5次,旅游直接就业达 1350万人,旅游消费对社会消费的贡献超过10%,旅游业对我国经济社会发展的积极作用更加明显。“十一五”旅游业发展实践表明,全国旅游行业服务国家大局的能力明显提高,驾驭复杂局面的能力明显提高,应对各种风险和挑战的能力明显提高,把握旅游业发展规律和阶段性特征的能力明显提高,推进旅游业科学发展的能力明显提高。