为何说游学人群素质提升是首要需求?

“读万卷书,行万里路”这句话深深地刻在中国人的心里,已成为古往今来人们旅行的原动力。近年,作为旅游产品的升级模式——游学,正在从常规线路游中脱颖而出,成为深度游产品中的新星。国际课堂、本土营地、名校探访、人文行走、户外挑战、慈善公益等游学产品最受欢迎。人们在国内游学时,更加注重动手制作等体验方式,境外游学则从留学考察细分出国际义工体验、芭蕾、足球等特定主题的训练营。相应的,游学的重度消费者出现两头化趋势,未成年人正在成为游学的主力军,而老年游客也对游学产品需求旺盛,在所有选择游学游的人群中,最看重的是对自身素质修养的提升。

阅山水除了观景还要重参与

人们逐渐对“上车睡觉下车拍照”的旅游模式产生厌倦,取而代之的是深度体验型产品。比如,驴妈妈旅游网推出的云南西双版纳深度游。这趟热带雨林游,主要融合了动物保护和丛林考察的内容。通过亲子家庭跟随亚洲象观测小组成员进入丛林,观察亚洲象迁徙路径,识别亚洲象喜爱的食物等内容,听“象爸爸”讲述与象宝贝之间的趣事等独特行程,去感受奇妙的热带雨林,据介绍,这趟旅行原始味十足,“要带上的不只是你的勇气与毅力,还有干粮。”

随着需求升级,亲自参与自然保护也成为游学的重要内容。在众信旅游组织的澳大利亚国际义工体验夏令营中,志愿者要学习照顾野生动物的基础知识,为全球脆弱的野生动物保护做出贡献,当然,过程中会结交到志同道合的国际朋友,并获得义工组织颁发的证书。国际义工的经历将成为人生履历里亮丽的一笔。

品人文除了观摩还要去实践

和出国游学不同,国内游学对参与感、获得感要求更高。游学的过程无疑是一场文化寻根之旅。中国国旅总社设计的徽州游学线路中,融入了竹雕体验、采茶制茶、园林搭建、雕版印刷、徽菜制作、徽墨描金、宣纸制作、歙砚雕刻等实践环节,在动手操作过程中,感受古人智慧,让历史书中的描述“活”起来。

追随历史的行程还有参观莫高窟。在这里观赏壁画文物只是其中的一个环节,更具“触感”的项目是制作泥石板,重现古老工艺。在莫高窟研究者的指导下,观摩并亲自动手体验修缮过程,在动手的过程中与古人“对话”。在驴妈妈旅游网设计的行程中,还特别增加了徒步戈壁滩。当走过鸣沙山、月牙泉、西千佛洞、敦煌影视城等名胜古迹,尽览雅丹地貌、黑白戈壁、胡杨树、烽火台、湿地美景时,在行走的过程中体验“理想、行动、坚持”的古道精神。

修学旅游的涵义

1.修学旅行析义。奥地利维也纳经济大学旅游研究所对旅游下的定义是:“旅游可以理解为是暂时在异地的人的空余时间的活动,主要是出于修养;其次是出于受教育、扩大知识和交际的原因的旅行;再是参加这样或那样的组织活动,以及改变有关的关系和作用[6]。” 法国学者让·梅特森认为,“旅游是一种休闲的活动,它包括旅行或在离开定居点较远的地方逗留。其目的在于消遣、休息或为了丰富他的经历和文化教育。”罗伯特。麦金托什从旅游动机的角度指出人们出游的四大动机之一是文化动机,即了解和欣赏异地文化、艺术、风俗、语言和宗教等,表现出了一种求知的欲望[7]。可见旅游的基本目的是消遣和增长知识。修学旅游亦称游学、修学游、修学旅行、教育旅游等。国家旅游局综合协调司白四座认为,所谓修学游,主要指针对学生群体设计的以语言学习、教育机构观摩为特点的旅游产品。修学游,既非单纯的旅游,也非纯粹的教学,它介于游与学之间,又融合了游与学的内容,重点在游,而不简单只是修学,是一种以游相伴、以学为主的旅行。也有人认为,修学旅行是指在校学生在学习期间,为了配合课堂及书本所学并弥补其不足,开展的以丰富知识、增长见闻、扩大视野、培养素质、增进交流以及学科实践等为目的的旅行活动。组织学生到对方国家、地区参加学习为主要内容的旅游形式,是最能直接体现旅游户外教育功能的旅游产品[8]。

上述关于修学旅游的描述反映了修学旅游的基本功能特征,但存在两方面缺陷,一是仅仅把修学旅游定义为学生群体的行为,忽略了非学生群体,这等于在理论上排斥了更大的顾客和市场,事实上,修学旅游自古以来就是各类人群、各个阶层皆可参加的事情,将来也是;二是强调了学习、教育功能,忽略了修学旅游作为旅游产品的娱乐功能,修学旅游不是读书学习,它本质上是一种旅游行为。综合古今中外的历史实践,修学旅行的定义应该是:以提高国民素质为主旨,以一定的修学资源为依托,以特定的旅游产品为载体,以个人的知识研修为目标,以旅游为表现形式的市场化的专项旅游项目。

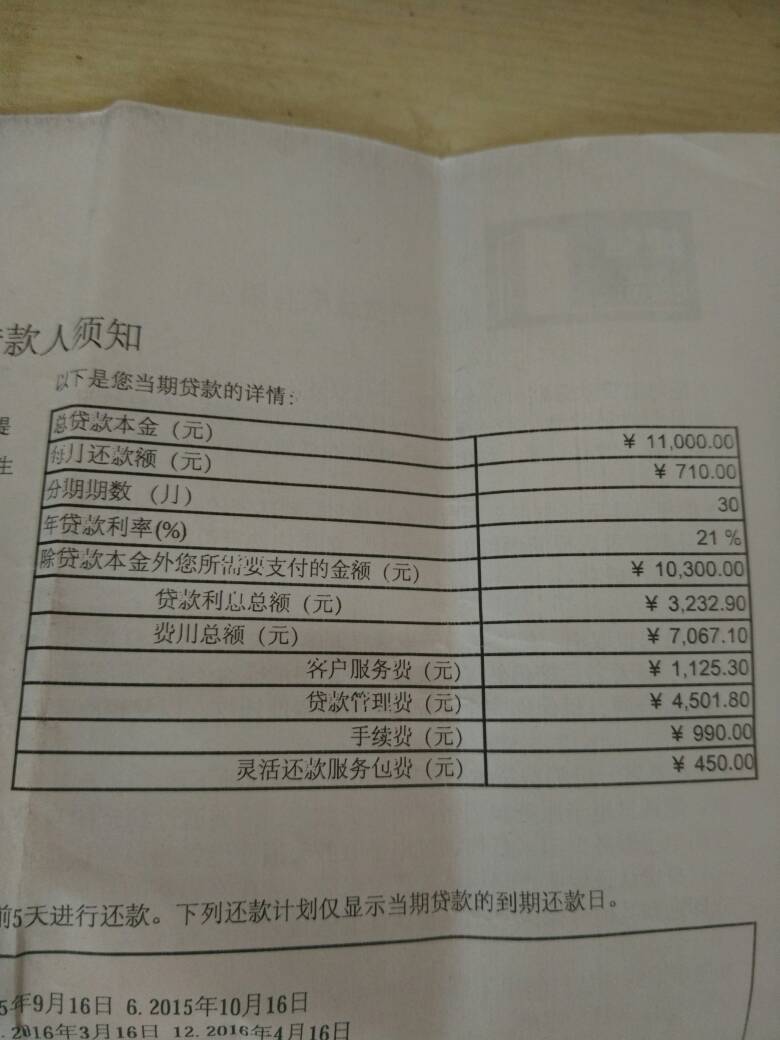

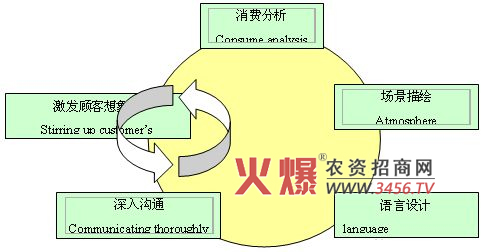

2.修学旅行构成要素。罗伯特·麦金托什在《旅游学—要素,实践,基本原理》(1980)一书中指出:旅游是由游客、旅游企业、目的地政府和目的地居民在吸引和接待旅游及其游客的过程中产生的现象与关系之和。从对客源地到目的地的空间位移过程进行描述旅游者活动的雷珀旅游系统模型[9](Leiper,1987)中可以清晰地看出,旅游系统包括旅游客源地、旅游目的地、旅游通道等三个基本要素,旅游者借助旅游交通系统从客源地到目的地出游、逗留以及返回的过程,构成了旅游活动的完整领域。雷珀模型告诉我们所有旅游要素都是相互关联、相互影响、相互作用的。根据修学旅游活动的特点和规律,其构成要素应该由以下五项组成(如图1):

修学旅游产品 修学旅游者图1: 修学旅游要素结构模型修学旅游企业 目的地政府修学旅游目的地

(1)修学旅游者,是修学旅游产品消费的主体,以在校学生群体为主,各类专项研修旅游爱好者、科研人员也是重要组成部分,是修学旅游产品存在的前提;

(2)修学旅游产品,是修学旅游的客体,是帮助游学者达成修学游目的的核心要素;

(3)修学旅游目的地,指具备修学旅游资源和服务设施的中心镇,是修学旅游活动的载体;

(4)目的地政府,是修学旅游活动的主导者,它主导修学旅游资源的保护、开发,修学旅游产品的规划、管理等,通过对旅游行业的一系列管理实现经济、社会、环境等收益的最大化的政府目标;

(5)修学旅游企业,是旅游产品的设计、供给和组织实施的功能部门,修学旅游者和修学旅游产品的媒介,由于企业的逐利性,所以旅游企业是修学旅游不可或缺的必要元素,是市场开发的催化剂。完整的修学旅游活动,是上述五个要素以修学旅游者为中心相互联系、相互作用、互为制约的结果。

3.修学旅游特性。英国著名旅游学专家克里斯·库珀高度概括了旅游的5个本质属性为:社会综合、经济消费、文化休闲、国际政治和生活方式[6]66,修学旅游作为专项旅游产品,除了共同属性外,还具有自己的特性:

(1)教育和旅游的功能统一,修学旅游是典型的寓教于乐的教育产品,同时它的产品内涵充满知识性、产品之间有着明显的主题性差别,在旅游动机和功能上看充满教育性,从形式上看充满娱乐性,从活动方式上看又有体验性,它与学校教育相比较,使知识的传播和吸收变得更生动和直观,富于趣味。

(2)文化和经济的产业统一。文化与经济是互为表里的关系,探寻文化是旅游者的需求,旅游是对文化需求的经济供给,旅游产业体现出明显的文化属性;为了满足旅游者的需求,旅游产业必须经营和提供旅游文化产品,修学旅游具有文化教育和经济产业的双重属性,是文化与经济的完美融合。

(3)区域和国际的空间统一。文化首先是地域的和民族,然后才是国际的和世界的,修学旅游产品主要是以地域或民族的历史文化为资源,开发设计为可供研修的旅游产品,相对于本地区本民族的修学者而言,国际修学者能使这些历史文化遗产呈现更大国际意义和价值,也使之更具经济价值。

(4)现实和发展的时间统一。文化是活的,是现世和未来的,随着与旅游的交融,文化也会获得更好的发展;文化旅游是旅游业发展的未来方向,整合了更多功能的修学旅游产品是旅游的高端文化产品,它联结着现实和未来,在经济和文化在都具有重大的现实意义和深远的历史意义。

4.修学旅行分类。修学旅游可以作狭义、广义的分类,狭义的修学旅游是指在校学生课余课外的修学旅游活动;广义的修学旅游是指所有以修学为主题或目的,以旅游为手段或形式的出游活动。本文所议指狭义的修学旅游。在国际视野看,修学旅游可以分为入境游、出境游和国内游;按行为模式可分为团体修学旅游和个人修学旅游;按学科分类可分为自然科学修学旅游和人文社科修学旅游;按体验程度可分为单向体验修学旅游(听讲、观光等)和双向体验(互动和参与)修学旅游等。

什么样的旅游产品更容易被旅游消费者喜爱?

消费者分很多种:

从年龄上分,60后、70、80后,90、00后,还有将来的10后;

从地域上分,有一线城市、二三线城市和小城镇;

从旅游的方式分,有一般的休闲游,特殊的各种兴趣游,商务(会展、奖励)旅游,游学、体育活动旅游等;

还有一些特殊游客的团队,如:宗教旅游、残障人士旅游。

他们各自都有需求,如:60后喜欢跟团游,90后基本上不会参加旅游团,喜欢徒步的有徒步旅游线路,游学产品则对有特长的学生和家长产生吸引力。

这个问题很难一下分析清楚,你可以从上面写的内容展开研究。