一、全域旅游是种什么体验

全域旅游是在大众旅游需求基础上供给侧改革的一个重要创新,用旅游的需求来牵动目的地经济社会大环境的优化,再以此推动旅游业的进一步发展。形象点说,即是打造一种“春风十里不如你”式的旅游体验。

过去中国人的旅游方式是景点观光模式,是少数人参与的旅游。这就像个封闭的空间,走的是“旅行社-导游-大巴-酒店-景点-定点餐厅”模式化套路。这就导致旅游目的地专注景区景点的打造,即是“春风十里”;而“你”呢,则代表一种人文的生活,一种诗意栖居的生活追求。由此,需求便决定了过去我们过于关注“春风十里”,而忽略了“你”。

景观之上是生活,再好的旅游目的地也一定要让消费者产生亲近感,温暖感。

旅游产业从景点旅游模式向全域旅游时代的转变,意味着国民的旅游参与度更高,权利也更普及了。

2016年,96%的中国游客在外出国内游时选择网络预订票据等自助方式出游,旅行团已不占主流地位。散客式出游让游客到了旅游目的地,广泛渗透到当地居民的日常生活当中,他们更有兴趣走街串巷去看一些日常的生活图景。

当旅游目的地的基础设施、公共资源、商业环境、生活方式等方方面面都一览无余展现在大众面前,就必须要把景区景点之外的环境整治好,把星级酒店以外的旅游住宿业优化,把旅行社之外能够引导游客游览观光的设施发展起来。用旅游的需求来牵动目的地经济社会发展的大环境的优化,大环境优化了,反过来推动旅游业进一步发展。这便是“全域旅游”式供给侧改革。

专业的全域旅游解决方案及大数据服务提供商-中景合天,助力景区全域旅游建设。

二、全域旅游五大鲜明特征,是指什么?

1、全域旅游的全局性

首先,全局性体现在旅游发展视角的全局性。在新的历史时期,旅游业不再只是简单意义上的单个产业的发展,因其具有的关联性大、综合性强的天然特性,旅游业已经事关区域经济社会的整体发展,已经成为“调结构、惠民生、稳增长”的优势产业。因此,全域旅游发展是站在区域经济社会发展全局的高度,通过发挥产业优势,对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升。

其次,全局性也体现在旅游发展要素视角的全局性,落实到旅游经济社会发展层面,全域旅游提出,要打破以单一景区景点建设为核心,以观光旅游要素为主的景点旅游发展传统封闭观念,向“吃住行游购娱”传统六要素和“商养学闲情奇”新六要素并行发展的综合目的地统筹发展的全局性观念转变;由“旅游业一个部门单打独斗式的散兵发展”向“全社会多个部门有机合作式的全局发展”转变。

最后,全局性还体现在旅游发展管理视角的全局性,全域旅游是对旅游发展的资源配置、产业发展、市场结构、组织运作、制度安排、体制机制、基础设施、公共服务、保障措施等多个方面的全盘统筹考虑,是建立适合旅游业发展特点的复杂管理系统,以满足旅游业发展的复杂性特征。

2、全域旅游的空间性

空间性是指在一定区域范围内系统发展旅游业,这与旅游活动的异地性和移动性本质特征紧密关联。

一方面,我们应该深刻地认识到传统的“点式”旅游发展空间模式使得旅游活动在空间上呈现出“飞地”困境,导致旅游的空间流畅性和贯穿性受阻,狭窄的“点式”空间范围束缚了旅游活动、旅游产业、旅游管理的发展,亟需在区域范围将旅游做“面式”扩展,让旅游要素建设渗透到区域的全部空间范围,让旅游产业扩展到区域的全部空间范围,让旅游基础设施辐射区域的全部空间范围,让旅游管理覆盖区域的全部空间范围,保障旅游空间移动性。

另一方面,我们应该明白全域旅游并非在我国全部地理空间范围内发展旅游,不是旅游发展的空间大跃进,不是旅游发展的空间全覆盖。缪尔达尔“地理二元经济结构”理论告诉我们,空间均衡发展不符合区域经济发展的实际情况、均衡和非均衡是区域经济发展的内在动力。全域旅游的空间性,界定了发展的区域空间边界,这就保证了旅游业发展不会突破区域经济发展的地理范围,避免了盲目追求空间绝对均衡化而导致区域经济增长无效的后果。

3、全域旅游的带动性

带动性即旅游产业对经济社会协调发展的促进作用。这是旅游产业发展到我国经济新常态阶段的产物,也是旅游业的产业优势和综合实力的集中体现。旅游业是最具创造活力的产业形态,是最容易实施创新发展理念的产业领域,是贯彻落实我国社会经济“创新、协调、绿色、开发、共享”新发展理念的重要体现。

以旅游业作为区域发展的优势产业和核心动力,并引领和带动整个区域经济社会的改革创新、转型升级发展,促进区域经济社会的协调发展,这种带动性不仅体现在产业经济的带动性,而且还体现在社会文化的带动性;不仅体现在单个产业发展的带动性,还体现在多个产业融合发展、多个事业多元发展的带动性;不仅体现在绿色增长方式的带动性,而且还体现在社会治理方式的带动性;不仅体现在优化调整的带动性,而且还体现在改革创新的带动性。

4、全域旅游的整合性

整合性即旅游发展对社会经济各类资源的整合运用。全域旅游发展,一是需要整合区域的生产要素资源,发挥市场在资源配置中的决定性作用,整合资本、劳力、土地、技术、信息等现代生产要素资源,提高生产效率;二是需要整合区域的产业资源,发挥产业自身在发展过程中的融合性作用,整合旅游业与第一二三产业的资源,促进产业融合发展;三是需要整合区域的社会管理要素资源,发挥政府在社会管理中的引导作用,整合部门职能、体制机制、政策法规、公共服务、社会参与等社会管理要素资源,提高公共管理效率。

5、全域旅游的共享性

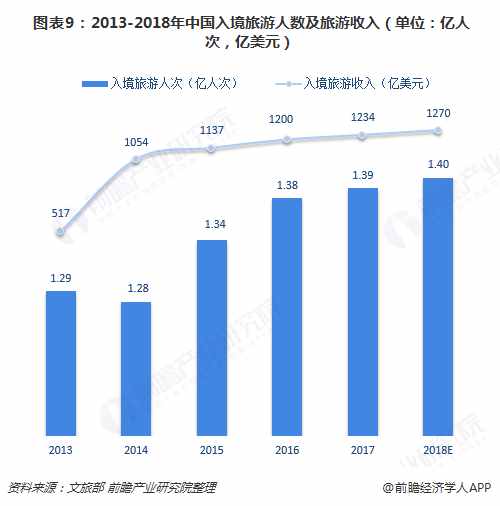

共享性即旅游发展成果要惠及广大人民群众,这是全域旅游发展的重要特征。旅游发展起源于人的旅游需求,最终要回归以人为本的价值原点。经过30多年的发展,我国旅游经济总量得到了巨大增长,2015年旅游经济总量突破4万亿元,接待游客超41亿人次。近年来,我国在世界上的旅游地位得到了实质性的提升和巩固。

然而,我国旅游业发展还处在以资本投资回报为主,企业利润最大化的阶段,旅游发展的红利只被涉旅企业以及部分群体享用,尚未惠及更多社会主体,这是旅游发展共享性不够的重要反映。全域旅游发展,就是要致力于实现全社会共建共享,通过全域旅游推动和助力我国扶贫战略目标,让广大群众在旅游发展中真正受益,这是对我国旅游业现阶段发展不足的深刻反思,是实现旅游发展社会效益最大化的必然要求,也是共享性的深刻体现。

四川晟景文旅,专注文化、旅游产业融合发展。以资源价值盘活与开发为导向,以“运营前置”的思维,致力为“文化旅游目的地、生态旅游目的地、农业旅游目的地”提供文旅融合整体解决服务。

三、如何创建全域旅游示范区

发展全域旅游从理念提出到付诸实践,已历时4年。在实践中各地探索出不少具有示范引领意义的经验做法,概括起来就是“五个坚持”:

晟景文旅:若尔盖花湖生态景区

1、坚持城乡联动。

这是发展全域旅游的必然要求。特别是经过此次新冠肺炎疫情,人们对生命、生活、生态都有了新的理解,“到乡村去”已成为更多人出游的新选择。

2、坚持高位推进。

发展全域旅游是对旅游业实施的系统性、全方位的改革,需要突破的难点多,需要攻克的难关多,需要解决的难题多,离不开高位推进。

4、坚持机制创新。

这是发展全域旅游的重要保障,也是破解旅游发展瓶颈制约的关键所在。在全域旅游创建中需勇于探索实践,不断完善全域旅游发展体制机制。

4、坚持共建共享。

发展全域旅游,根本目的是通过共建共享让旅游业改革发展成果更多惠及百姓,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。尤其是随着旅游进入大众化时代,“像当地人一样生活”已成为游客对旅游体验的一种向往。在全域旅游创建中,各地坚持主客共享,推动公共文化设施拓展旅游服务功能,在服务当地居民的同时面向游客开放;依托游客中心、旅游集散中心等旅游公共设施,组织开展文化惠民服务,让更多的游客感受当地的风土人情,分享独特的地域文化。

5、坚持文旅融合。

用文化的理念发展旅游,让旅游更有“诗意”;用旅游的载体传播文化,让文化走向“远方”,这是贯穿全域旅游发展的主线。各地注重挖掘和利用历史文化、地域特色文化、民族民俗文化、传统农耕文化等资源发展旅游,注重增加各类旅游创建的文化底色和特色,努力打造“处处有景、处处有文化”的全域旅游。

晟景文旅,致力于文化旅游产业融合发展,提供文旅融合咨询、策划、规划、文创等文旅融合整体解决方案。通过咨询、策划、规划与文创已促进多个国家AAA级、AAAA级旅游景区成功创建及田园综合体、特色小镇、文化园区、社区空间等项目落地实施。