一、疫情常态下不同年龄的旅游者的针对此方面有什么问题

拥有的问题如下:

1.年龄较小的年轻人对疫情防控的重视程度比较高,很能够自觉遵守防疫规则,运用现代化防疫手段实现自我防控

2.年龄较小的年轻人在疫情常态化下,尽可能选择待在家里,而不造访各个旅游景区。

二、后疫情时代,大家的消费观念发生了哪些变化?

经过半年之久的疫情影响,许多人的消费心理和消费习惯也发生了巨大的改变。疫情之前,许多人更关注商品的品牌化和高端化,比如购买时尚品,不仅是满足自己的需求,还需要获得他人的赞同和赞赏。

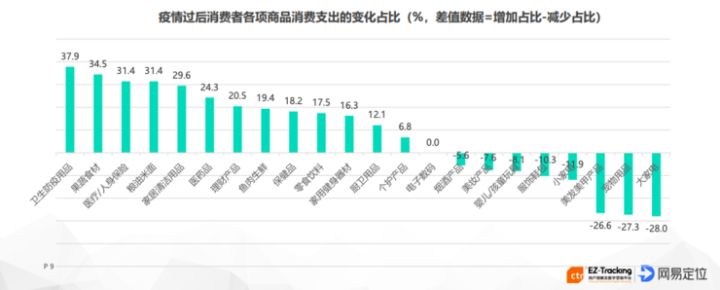

而疫情之后,人们更加关注商品的价格和品质,认为该花的就花,不该花的则省。消费观念更加理性、更关注自身需求,开始悄然引领一波新的消费潮流。

质优价廉的消费转变

根据麦肯锡在去年底发布的《2020中国消费者调查报告》显示,有60%的受访者表示,就算生活富裕,也希望把钱“花在刀刃上”。报告指出,北、上、广等一线城市主流消费群体的消费观念跟前几年相比有一个明显的变化:大家更注重高性价比,也会大幅削减非必需品的开支。

事实上,在新冠疫情出现之前,这种消费转向也在中国出现了苗头。比如像小米、网易严选、名创优品等等,越来越多的消费者意识到,戴森吹风真的是不错,但雷军出品的小米吹风机也挺好用。

再比如,最近几年像优衣库等性价比很高的日用消费品品牌备受欢迎,也说明在基础性的日用品上,人们还是会去追求性价比。对于不同收入阶层,在衣食住行不同的消费品类中,也会有不同的性价比的考虑。在过去几年中,国人已经对高端品牌有了充分的了解和购买经验,如今对于高端商品的消费已经变得非常理性。

近日,两家奢侈品巨头集团LVMH和Kering都发布了上半年业绩,Kering利润同比下降58%,LVMH营业利润下降了68%。作为奢侈品电商里为数不多存留下来的玩家之一,寺库也在连续盈利十四个季度后首度出现亏损。

消费需求带来行业新机遇

有需求就会有市场,人们对平价品牌的热衷,将带动这一行业的快速发展。以日本为例,在经济大衰退的过程中,日本兴起了两个行业。

一个是百元店,在日本泡沫经济崩溃以后,百元店开始大行其道,奢侈消费退潮,“物美价廉”的消费成为主流。另一个是高性价比成衣店,最典型的就是大家都熟悉的优衣库。它承接了大衰退中的消费降级,成为日本“失去的二十年”中罕有的逆势爆发性成长的企业。

另外,疫情过后年轻人的消费行为更趋理性。有数据显示,今年6月在拼多多购物的90后人数接近1月的12倍,疫情后,越来越多年轻人正从向“多多党”靠拢,从原来的不屑一顾到享受“薅羊毛”的快乐。

后疫情时代,人们更倾向于购买本国生产的商品和服务,这对于我国本土品牌将是一次重要的机遇。而人们对经济形势的担忧将在相当长的时期内存在,因此各行业和品牌需要制定新的策略以突出产品的价值,服务消费者对‘物有所值’的期待。

三、疫情前后,大家的消费观转变了多少?这份报告告诉你

中新经纬客户端4月23日电(赵佳然)暮春4月,新冠肺炎疫情的防疫工作仍在进行当中。经此一疫,无论是坚守一线的工作者,还是宅家的居民,都开始重新审视生活中的本质需求,消费态度和行为也悄然变化。

4月21日,优衣库与第一 财经 、复旦大学管理学院决策与行为科学研究中心共同发布了《2020 健康 生活力报告》(以下简称“报告”),收集全国总计5983份有效样本,挖掘疫情前后,人们消费态度到消费行为等各方面的转变。报告称,消费者目前更渴望身心自主感、归属感、确定感、拥有感,更加敬畏生命意义,消费时更倾向选择能提供安心、 健康 、高品质、可持续性产品和服务的商品。

跳出既定框架,不受时间和场景限制

报告发现,逾70%来自一线与新一线城市,需要长期坐班的职场人士,如文职、行政管理人员等,更渴望把握碎片场景锻炼。其中,75%来自一线和新一线城市,35-45岁的中年女性,更多购买能“随时随地”动起来的舒适服饰。对于从事长期坐班工作的人来说,对平衡快节奏的工作压力以及改善亚 健康 的需求尤为强烈。

渴望归属感,真实社交体验无可替代

报告显示,81%来自三四线城市、年龄在18-29岁的青年男性,更希望疫后常与亲友线下相聚,并倾向去实体店感受产品细节与优良服务。

除此之外,60%来自一线及新一线城市,19-29岁的年轻人,尤其从事教育、市场、顾问等工作的受访者,疫后计划参加更多艺术、 时尚 、文化类社群活动,也更愿意购买有社群标签的产品。

从聚焦短期满足,到追求品质细节

报告中称,受访的一线和新一线城市单身未婚的女性,比疫前更加在乎个人 健康 ,希望通过消费品质优良的防护类商品获得安心和安全感。数据显示,逾78%来自一线和新一线城市、年龄在18-29岁的青年女性倾向购买防护性产品。

逾80%三线及以下城市,19-29岁的年轻人,更关注 社会 事务,愿意寻求 健康 舒适活力生活方式。在对商品的需求上,年轻人更渴望把控品质,重视长期的 健康 和舒适性。

疫情后启发生活灵感,追求可持续生活

报告发现,60.3%来自北上广深一线城市,19-24岁的年轻女性、61.1%三线及以下城市,19-29岁的青年男性,计划疫后花更多时间和金钱追求美好事物,如 美食 、美景、服饰、艺术等;逾72%一线城市,经受较大压力的19-29岁的青年男性,更愿意购买 时尚 、创意类服饰。报告显示,一线城市和三线城市及以下的青年男性希望借助艺术与文创,重建对未来的乐观自信。

此外,60%新一线城市19-24岁的年轻女性,更青睐那些真诚寻求可持续解决方案、践行 社会 责任、关注 社会 大议题的品牌。疫情过后,新一线城市的年轻女性增进了对本土品牌和文化相近地区、国家品牌的喜爱。(中新经纬APP)

中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

四、疫情过后的狂欢!旅游触底反弹,2020上半年将迎来出游高峰

在这几个月中,出门对一些人来说都变成了奢求,更不要提 旅游 了。一方面,众所周知疫情对 旅游 行业打击很大,但是另一方面疫情也促进了 旅游 行业的触底反弹。虽然如今疫情还未完全结束,但是已经有人等不及外出 旅游 。

近日,中国 旅游 研究院、携程 旅游 大数据联合实验室联合发布《国人疫情后 旅游 意愿调查报告》,其中有将近一半的人表示选择在2020年3到6月上半年 旅游 , 旅游 地点大多集中在国内游和城市周边游上。在2020年的 旅游 产品类型选择上,自由行占比最多,专家猜测选择自由行人数偏多也是受疫情影响。

春节假期是国人 旅游 意愿最为强烈的时间,但是因为今年疫情的突然到来,国人 旅游 意愿被压制, 旅游 行业也受到了前所未有的打击。根据相关部门的统计数据,2020年春节期间整个 旅游 业的直接损失在5500亿元左右。

但其实,疫情对于 旅游 业的负面影响只是短暂的,但是疫情过后,国内 旅游 业将迎来"报复性"增长。每年的3月份到6月份,除了五一假期之外都是 旅游 淡季,国人 旅游 需求较低。但是根据这份数据,在疫情有所控制的前提下,国人 旅游 意愿释放,即使是 旅游 淡季,还是有很多人选择在3到6月份出游。

前段时间国内景区逐渐恢复营业也给了国内游客一个准确的信号,虽然很多人现在还有些忌惮出门,但是已经有了出游计划,甚至如今有些景区已经"人满为患",这也说明2020年 旅游 业在开年不顺,但是已经在逐步恢复中,并且将会迎来游客人数爆发式增长的现象。

通过携程等 旅游 平台公布的数据,近一段时间各大平台上有关"清明假期""五一假期酒店"等词条的搜索量逐渐上升,体现了国人逐渐增长的出游热情。俗话说"物极必反",这句话用在今年疫情对于 旅游 业的影响上再合适不过了。并且如今并不是出不去门的时候了,专家现在也建议大家能够多出门锻炼锻炼,呼吸新鲜空气!

对此,你有什么看法呢?

五、疫情我国大众旅游消费形成原因?

2020年初的新冠肺炎疫情对旅游业造成了前所未有的打击。如今旅游已经成为了人们生活消费的刚需,此次疫情对大众旅游心理、旅游偏好、旅游计划都带来了很大的影响。

旅游消费预算增加700余元

因疫情原因影响了很多人的出游计划。所以疫情过后,计划出游人数和出游预算都会随之增加。根据中国社会科学院旅游研究中心的网络调查显示,2020年人均旅游预算为5746元,较2019年增加了734元。其中3000元以上预算人数较2019年显著提升。

目前,“社会安全秩序”、“卫生健康状况”和“自然景观”是消费者最关注的旅游因素。对“卫生健康状况”的关注度较高,主要是新冠疫情改变了很多人的日常生活习惯。人们更加注重餐馆的卫生条件和自身的卫生健康。而生活习惯的改变也会延伸到旅游行为中来。

除此之外,2020年人们对“应急措施”、“餐饮条件”、“旅游保险”、“购物条件”和“退费政策”因素的关注度显著提升。其中,对“应急措施”的关注度提高了10.2%,对“餐饮条件”的关注度提高了13.8%。

疫情致近30%人群取消计划

在中国社会科学院旅游研究中心的调查中,72.4%的的人表示2020年有旅游计划。受疫情影响,28.3%的人取消了原计划,且有10%的人承受了一定的经济损失。还有一部分人改变了原计划的时间或者目的地。仅有27.1%的人没有收到影响。