一、体育旅游市场热潮背后暗藏哪些隐忧和挑战?

从一项赛事到一个产业带的打造,中国体育旅游市场正迎来向上的发展趋势,其背后是巨型赛事、政策,以及整个消费升级大背景等的助推 世界旅游组织预计,2020年全球体育旅游市场规模有望突破4000亿美元。而早在2016年末,原国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》则提出,到2020年,体育旅游总消费规模突破一万亿元。

世界旅游组织预计,2020年全球体育旅游市场规模有望突破4000亿美元。而早在2016年末,原国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》则提出,到2020年,体育旅游总消费规模突破一万亿元。

体育旅游“玩山玩水”时代到来

体育名人进入体育旅游赛道,或可看做体育旅游发展的缩影之一,邓亚萍是其中代表之一。2016年10月,邓亚萍团队与中原投资公司共同发起,在河南省设立了邓亚萍体育产业投资基金,这是国内第一个由著名运动员命名的体育产业基金,计划募集总规模为50亿元,首期规模5亿元,将按市场化方式募集并运作。

有数据显示,早在2016年,国内已成立超过20只体育文化产业投资基金,规模累计超过400亿元。邓亚萍认为,体育旅游市场空间巨大,大家对消费升级和有品质生活的追求会越来越跟主题化、运动休闲类的旅游方式结合在一起。从体育层面看,旅游就是“看山看水”的时代已过,“玩山玩水”的时代已来,体验生活方式的升级是必选。

邓亚萍体育产业投资基金的一个业务布局是围绕景区,把景区作为载体,加入体育运动项目,比如攀岩、滑雪、山地自行车、山地马拉松、热气球和滑翔伞,在一个区域里形成立体的玩乐项目系统。

在满足参与性、体验性的旅游消费需求方面,这些体育旅游项目有着契合性。高尔夫、马术、登山、潜水和户外运动等体育旅游项目也是如此。区别于传统的观光游,体育旅游在参与群体广泛性、消费需求多元化及客户黏性等方面,具备更突出的特征。以马拉松赛事为例。《2017中国马拉松大数据分析报告》显示,2017年,中国各类规模马拉松赛事场次达1102场,是2016年328场的3倍多、2011年22场的50多倍。其不仅带热相关体育产业上下游,同时也成为旅游流量的入口。

体育小镇可视为体育旅游产业中更高或更综合形态。2017年5月,体育总局发布《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》指出,到2020年,在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇。此前已在全国选定了96个体育小镇示范性试点。

在政策与市场双推动下,地产商、投资公司、体育产业公司等成为体育小镇的建设运营主体。据不完全统计,截至目前,包括中国恒大、万达集团、绿地集团、万科、雅居乐集团等20余家房企都已经在体育产业上有所布局。

数据显示,仅2016年,国内已有100多个体育小镇进入建设阶段;2017年建设升温。自行车、马拉松、钓鱼、登山、冰雪等户外项目成为体育小镇的主要植入内容或业态。

政策助推的得失

新兴产业背后,离不开诸多政策的不断加持。据记者不完全统计,仅2016年5月至11月,国务院、国家发改委、国家体育总局等相关部门就出台了9个大小不一的体育旅游政策文件,包括《体育发展“十三五”规划》、《“健康中国2030”规划纲要》等。其主要内容包括不限于提出打造一批体育旅游重大项目;促进产业融合,支持和引导有条件的旅游景区拓展体育旅游项目;培育多元主体,引导社会力量参与健身休闲设施建设运营;制定实施冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动等专项运动产业发展规划等。

原国家旅游局规划专家王兴斌认为,有些单个部门出台的政策,有效性不一定很好。比如近期体育总局办公厅发布的关于加快推动汽车自驾运动营地产业发展的文件,在他看来,体育总局促进汽车自驾运动营地的主动精神不错,但这一营地涉及规划、土地和交通等,在推动落地时还需要与此相关的其他部门一起来推动,不然单靠一个部门的政策文件较难解决,“综合性的事情,要综合来抓。”

与此对应,在此之前的《汽车自驾运动营地发展规划》即由体育总局、国家发改委、工信部、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部和原国家旅游局联合印发。

王兴斌认为,出台的政策会有效果,但效果多大还很难看出来。政策文件过于密集出台,在具体落地实施时,地方政府层面可能会出现难以全部贯彻的问题。因为一个新政策还没完全落地,新的政策可能又来了。他表示,其中关键还是在于地方政府是否真正把满足群众体育运动的诉求,作为政府工作的一个重要部分来做。

热潮背后的隐忧

邓亚萍曾分享了一组数据,即现在全球旅游产业年增速为4%到5%,全球体育旅游年增速为14%至15%,中国体育旅游年增速为30%至40%。同时发达国家体育旅游占旅游业的25%,而中国只有5%,发展空间巨大,这也说明我国体育旅游还处于初级发展阶段。

相关的一个现象是,热钱在不断涌入体育旅游产业,但投资者可投优质项目或资源目的仍相对缺乏。邓亚萍表示,大多数景区需要融入优质的体育项目,但其体育产业投资基金还没能找到一个很好的可以与景区放在一起的项目。她同时表示,具备体育+旅游跨界运营层面的团队还缺乏,需引入国外的团队进入中国,其在中国本土化的适应落地,需要非常强的本土团队进行合作,但处于断层状态。

体育小镇也处于初级阶段,其间暴露出的问题具有代表性。诸多地产商在体育小镇建设中,扮演着投资开发建设主体的角色,但在体育旅游产品的打造、小镇运营等方面,整体能力还有所欠缺。对他们来说,特色小镇的开发运营是一个迥异于曾有业务的“新战场”。

跑哪儿科技联合创始人田同生认为,并不是所有的体育项目都能跟旅游进行结合,真正能将体育小镇运营成功的少之又少。正如江苏省体育产业研究院副院长、清华大学校友房地产协会副会长刘力最近撰文指出的,按照小镇的基础特质、顶层设计与规划、投资实施、运营管理四方面来评估,目前体育小镇建设,从结构设计到产业引擎都有先天不足。包括缺乏顶层设计,没有产业链概念,缺少体育产业观和龙头项目等。

二、2016年中国体育产业总规模达1.9万亿元,体育为何成为新兴产业?

体育产业愈发兴旺,原因有多种。

据悉,2018年1月13日在厦门举行的全国体育产业发展大会上,国家体育总局和国家统计局联合发布了2016年度国家体育产业数据公告,体育产业总规模达1.9万亿元,较2015年增长11.1%;产业增加值6475亿元,增长17.8%,产业增加值占同期GDP的比重达0.9%。

据国家统计局核算司副司长张冬佑介绍,经核算,体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大,分别为11962.1亿元和2863.9亿元,占体育产业总产出和增加值的比重分别为62.9%和44.2%。

体育旅游之所以受到关注,主要基于三大背景:一是我国实现了从竞技体育向大众体育的成功转型;二是我们迎来了大众旅游时代的到来;三是由于体育旅游既有强劲的市场需求,又能增强国民体质和身体健康,有利于推动调结构、去库存的供给侧改革。

“买逛吃”已不再是旅行活动的主体,能带来独特旅游体验的户外运动项目成为游客们的“新宠”。

以登山旅游为例,只要是目的地风光独特,且具有一定的刺激性、趣味性,则该项目的参与度通常都会很高,人们会通过这种形式来满足旅游的需求。

虽然近年来体育旅游有所发展,但由于文化和体制等因素的制约,我国体育旅游仍处于起步期,体育旅游者、体育旅游产品和市场规模还都较为有限,仍需进一步发展。

三、体育旅游升温“为一项运动,赴一座城”成旅游消费新趋势

比起 旅游 时晒美景、发自拍,如今的朋友圈里更流行晒旅途中的徒步地点、跑步地图……

这个夏天,人们更渴望个性化、体验化、 情感 化的旅行。

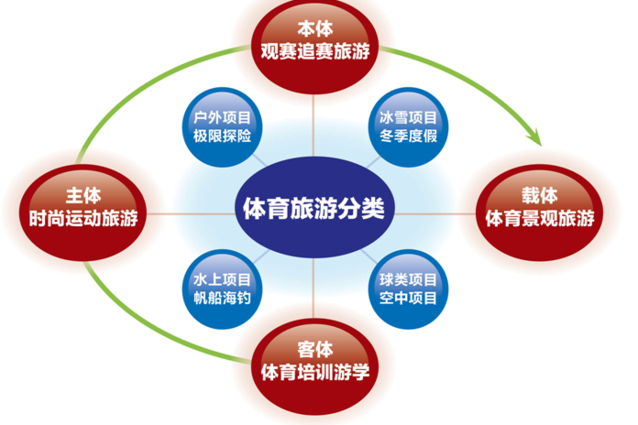

近年来,越来越多的人把自己的运动爱好融入旅行中,东京奥运会拉开战幕,2022年北京冬奥会的脚步也日益临近, 体育 旅游 消费持续升温。目前,市场上的主流 体育 旅游 产品,大致可以分为健身游、极限游、观赛游和参赛游等几个类别。

年轻人花式玩法将 体育 旅游 送上C位

中国 旅游 研究院和马蜂窝联合发布的《中国 体育 旅游 消费大数据报告(2021)》近日发布,解析了2021上半年 体育 旅游 市场的热点及发展态势,对 体育 旅游 人群未来消费行为进行了预测。

报告称,我国 体育 旅游 年轻化特征显著,80后、90后游客占比超过7成,90后年轻人比重较高,达40%,成为出游的绝对主力。对于有一定经济基础,事业趋于稳定,或拥有自己小家庭的80后、90后人群来说, 体育 旅游 具有相当强的吸引力。海南、长三角、环渤海等地区多个城市跻身 体育 旅游 热门目的地,除了跑步与骑行,年轻人把更多时间和精力投向深潜、帆船、冲浪、滑雪等国内新兴 体育 项目,在玩法上也日趋多样。

“非常爽!刺激!完美!俯瞰海岸线,一边是灯塔,一边是风车阵,像童话世界一样。”来自杭州的游客汤皓在海南东方跳伞基地跳伞落地后,迅速把跳伞过程分享在社交平台。

以前大家都喜欢去国外跳伞,国内项目发展较为缓慢,现在受疫情影响, 旅游 消费回流,许多人专门飞到海南跳伞解压。不管是持证跳伞还是体验跳伞,海南都能满足游客需求。想运动但又害怕盛夏的太阳,可以到室内场馆比如无锡融创躲一“夏”太阳。“飞翼过山车”“激流勇进”“风雨同舟”“跳伞奇兵”等项目让人目不暇接……游客可以在这里挑战刺激 体育 竞技项目。

“运动+社交”已成当下年轻人的潮流

携程最新数据显示,今年6月13日~7月13日,“旅行+运动”关键词热度环比上涨235%,其中,新上线的“运动潮玩体验”话题热度排名靠前,潜水、冲浪、室内滑雪、飞机驾驶体验等主题备受年轻人的喜爱。

“运动+社交”已成当下年轻人的潮流。类似“潮玩运动街区”的一站式社交运动 娱乐 场所已成为年轻人争相造访的网红打卡地,在那里不仅可以和朋友一起体验VR、射箭、壁球、复古溜冰、密室、F1赛车模拟器、气步枪模拟射击、冰壶等运动项目,还可以享受 美食 、酒水、表演、赛事直播等附加 娱乐 内容。

马蜂窝 旅游 研究院负责人冯饶表示,“适合朋友聚会、体验没尝试过的运动是这类场所吸引年轻人的主要原因。此外,体验感强、有专业教练现场教学也是必不可少的重要元素,不少年轻人认为,这类团队运动更容易让人发现‘同好’,结交朋友。”

体育 运动为城市目的地再加buff

体育 赛事不仅能够在比赛季为举办地带来热度,也是当地展现城市形象以及文化风貌的大好时机。奥运会作为最“吸粉”的赛事之一,无论在赛中还是赛后,都为举办城市吸引着源源不断的客流。

在2021年 体育 旅游 热门境内城市Top10榜单上,因疫情导致的境外游受限,却让以往热衷境外 体育 游人群纷纷将目光转向境内目的地,潜水、冲浪、浮潜、滑翔伞等曾经的境外海岛游热门玩法,使三亚迅速蹿升至境内 体育 旅游 热门目的地Top1。北京凭借2022年冬奥会举办地的优势位列热门城市第二名,青岛则凭借帆船体验、出海看日落喂海鸥、海钓等 体育 游乐项目位居第三,奥林匹克帆船中心、奥运帆船博物馆均是热门景点。

安全保障是必需

近年来,国家 体育 总局、文化和 旅游 部常在春节、国庆等假期联合发布 体育 旅游 精品线路,促进 体育 产业与 旅游 产业融合发展,满足人民群众不断增长的户外运动需求。

《中国 体育 旅游 消费大数据报告(2021)》提到,不同地区根据当地自然环境形成了具有本地特色的 体育 旅游 ,例如华北和东北地区主要是冰雪 旅游 ,中西部地区则依托山地丘陵、沙漠河流等开发了峡谷穿越、山地自行车、荒漠探险等项目。

行业数据显示, 体育 旅游 市场正在逐步扩大。据了解, 体育 旅游 能让游客有更好的参与感,受到广泛欢迎。而另一方面,参与 体育 旅游 项目可能存在安全风险,需要做好安全保障。专业人士建议,相关部门要完善 体育 旅游 项目的标准,推进 体育 旅游 的规范化和标准化,健全人才培养体系,留住风险防控、技术指导等方面的专业人才。

(大众网·海报新闻编辑 胡玥姣 综合人民资讯、光明网、中国新闻网、中国经济网、海南日报等)

四、目前我国的体育消费发展现状有什么呢?

近年来,随着居民生活水平的提高以及全民健身战略的深入推进,居民在体育消费领域的规模呈现逐渐扩大趋势。

根据阿里电商平台发布的统计数据显示,2015—2018年,天猫和淘宝平台上运动鞋服和体育装备的消费人次从1.8亿人次增长至6.6亿人次,消费金额从515亿元增长至997亿元。根据苏宁易购、苏宁体育、PP体育联合发布的体育消费大数据显示,仅在2020年上半年,体育零售销售同比增长就达到152%,健身器械、跑步机等居家运动器械增幅较为明显,分别同比增长280.6%、179%。

此外,体育消费是体育产业发展壮大的基石,而体育产业的快速发展充分体现着体育市场消费规模。2020年最新数据显示,2019年全国体育产业总规模(总产出)为29483亿元,增加值为11248亿元,从名义增长来看,总产出比2018年增长10.9%,增加值增长11.6%。从微观到宏观,这一系列真实的数字,足以揭示体育消费规模呈现明显扩大之势。

今天,我国居民的消费结构已经从物质型消费、发展型消费向舒适型消费、健康型消费转变升级,在这些快速转变升级的消费中,体育消费水平不断升级提速则是较为重要的一隅。

体育消费水平与居民人均可支配收入密切相关,两者具有正相关关系。近年来,随着我国人均可支配收入的不断增长,大量体育消费者从随意性转向专业性,更加重视专业技能、装备配置和竞技水平。特别是4亿多“90后”迅速成人走向社会,他们更具社交意识和健身需求,在路边跑步、在街头公园做操的锻炼已满足不了他们的健身需求,健身房、户外活动场地、比赛场所已成为他们重要的生活场所。

有数据显示,2018年“双十一”期间,淘宝体育消费总额突破60亿元,特别是中高端项目用品需求量大,尤以垂钓用品、冰雪、骑行运动、露营、攀岩、马术等体育用品增长最快。这些项目的广泛普及是推动体育消费的有利条件,与传统的篮球、足球、排球等运动项目相比,其支付的金额更多,对专业技能要求更高,需求品味更高端。

体育消费分层主要体现在两个方面,一是体育消费者具有层级性,二是体育产品的精细化。首先,依据社会分层理论,体育消费者之间具有显著的阶层差异,性别、年龄、职业,收入以及居住区域等都是影响体育消费者分层的重要因素。有调查发现,北京市居民20~39岁年龄段,参加体育消费的人口比例最多,体育消费金额50~59岁年龄段最多,特别是在体育健身方面50~59岁年龄段消费金额明显高于其他年龄段。