一、民俗旅游消费者情感分析???

民俗旅游又称民俗风情旅游,是指人们离开常住地,到异地去以地域民俗事项为主要观赏内容而进行的文化旅游活动的总和 其旅游客体是以某个国家、地区、民族的历史文化背景为依托,以其传承文化为载体,通过发掘整理或复原再生等手段,呈现在今天游客面前,便其获得前所未有的全新享受。目前,民俗旅游已和自然风光、名胜古迹旅游一起构成了旅游三大特色系列产品。在广义上,旅游实际就是民俗旅游,民俗和旅游是文化与生活的复合体。

其旅游客体是以某个国家、地区、民族的历史文化背景为依托,以其传承文化为载体,通过发掘整理或复原再生等手段,呈现在今天游客面前,便其获得前所未有的全新享受。目前,民俗旅游已和自然风光、名胜古迹旅游一起构成了旅游三大特色系列产品。在广义上,旅游实际就是民俗旅游,民俗和旅游是文化与生活的复合体。

��民俗旅游属于高层次的文化旅游。旅游者通过开展民俗旅游活动,可以亲身经历旅游目的地民众生活事项,体会到当地的民俗文化,领略到当地人民的生活方式、思想意识和审美情趣,实现审美与自我完善的旅游目的,从而达到良好的游玩境界。国内一次抽样调查表明,来华美国游客中主要目标是欣赏名胜古迹的占26%,而对中国人的生活方式、风土人情最感兴趣的却达56.7%。因此,可以预计民俗旅游在未来不久将成为现代旅游的主流之一,把握并利用好这一优势资源是提高我国旅游品位的关键所在。

个人认为,在现今,我国很多地方盲目开发旅游项目的情况下,很多地方民俗的传统受到伤害.以前做为传统节日,对该民族有神圣意义的一些活动,为了满足民俗旅游的发展需要,三天两头地上演一次,严重伤害民族传统的传承,而且容易使旅游消费者对该民族的民俗习惯造成一定程度上的不信任,将原本庄重的活动视为儿戏.

同时,在民俗旅游地,一般来说,国内外的游客都会对当地的文化产生很大兴趣,会有相当大的消费潜力,由于对当地民俗的不了解,旅游管理制度的不完善,安全、环境、消费欺诈等一系列问题,都会给旅游消费者带来了旅游心理上的复杂性. 使其消费心态承保留状态.比如说云南的旅游业,在全国应该是发展得比较好的,但是现在去云南旅游的游客都会担心一个问题:宰客!很明显的一个现象就是前往泸沽湖途中建的一个摩梭村,打着旅游民俗的旗号搞得乌烟瘴气,这在网上是众所周知的.

现今中国国内的国民旅游是属于体验式旅游,也就是说大家现在生活质量提高了,可以出来玩了,而中国人的传统心理是,远游归来应该给家中的亲朋带点手信礼物以示挂念,这是种礼貌,在旅游消费学看来这就又是一个商机.但现在我国的旅游产品,准确的来讲应该是旅游商品,呈现品种单一的情况,比如说在九寨沟买的藏族特产,和在青海在拉萨买的几乎是一样的,没有变化;比如说在杭州买茶叶,在四川买茶叶,结果到了海南,还有人叫你买茶叶.这样几次旅游下来,任谁也是没心情再买东西的,千篇一律,哪儿都可以买,我干吗还在这里消费呢?出来旅游,就是想要带点当地有特色的民俗的东西回去,旅游商品的单一化,会造成一种有钱花不出去的情况,肯定会遏制民俗旅游消费者的消费欲望!

反之,如果在有效手段下,造成民俗旅游商品的地域差异化,将会很有效地刺激各地旅游消费,例如:在杭州买茶,在海南买椰雕海产,在四川买药材丝织品,在南京买貔貅......形成差异性后,人们会在想起这个商品的时候想起旅游地,也会在想起旅游地的时候就觉得某样商品就该在这里买才正宗的心理暗示,从而影响游客形成自己的消费行为.

二、民俗旅游者的基本特征是什么

民俗旅游是指人们离开惯常住地,到异地去体验当地民俗的文化旅 *** 程。

民俗文化作为一个地区、一个民族悠久历史文化发展的结晶,蕴含着极其丰富的社会内容,由于地方特色和民俗特色是旅游资源开发的灵魂,具有独特性与不可替代性,因而,从某种意思上来讲,民俗旅游属于高层次的旅游。

可以概括为六种基本模式:

集锦荟萃式

指将散布于一定地域范围内的典型民俗集中于一个主题公园内表现出来,如深圳中国民俗文化村和美国佛罗里达州锦绣中华、北京中华民族园集中表现了中国的民族民俗文化,台湾九族文化村集中表现了高山族、格鲁族等分布于台湾附近的九个民族的民俗文化,云南民族文化村集中表现了云南境内的少数民族”的民俗文化。

这一模式的优点是可以让游客用很短的时间、走很少的路程就领略到原本需花很长时间、很长路程才能了解到的民俗文化,其缺点是在复制加工过程中会损失很多原有的民俗文化信息内涵,如果建设态度不够严谨,可能会歪曲民俗文化。

复古再现式

它是对现已消失的民俗文化通过信息搜集、整理、建设、再现,让游客了解过去的民俗文化。

如美国的“活人博物馆”中,员工作为几百年的抵美“移民”而出现,身着十六、十七世纪美国劳动人民的服饰,向游客表演了用方形的扁担挑水、用原始农具耕作、用独轮车运输等古老的传统习俗以及各种民间舞蹈,吸引了大量国内外游客。

杭州和香港的宋城、无锡的唐城、吴文化公园也属此类。

这种模式的优点是可以令时光“倒流”,满足游客原本不能实现的愿望,但也存在着与集锦举苹式共同的缺点。

原地浓缩式

一些少数民族村落或民俗文化丰富独特的地区由于时代的发展已在建筑、服饰、风俗等方面有所淡化,不再典型,或者民俗文化的一些重要活动(如节庆、婚嫁)原本在特定的时期才会呈现,令游客不能完全领会当地民俗文化的风韵,故当地 *** 或投资商在当地觅取合适地段建以当地民俗文化为主题的主题园,集中呈现其民俗精华,如海南中部的苗寨和黎塞风情园均属此类,其优点是便利了游客充分了解当地或该民族的民俗文化精髓,其缺点是在真迹旁边造“真迹”,令游客自然形成对比,对有些游客不能构成吸引力。

以上三种形式可以归并为一个大类,即博物馆类,以丰富的民俗文化知识为特征,其员工都是专门的旅游业从业人员。

原生自然式

它是在一个民俗文化相对丰富的地域中选择一个最为典型、交通也比较便利的村落对旅游者展开宣传,以村民的自然生活生产和村落的自然型态为旅游内容,除了必要的基础设施建设外几乎没有加工改造,如广东连南三排瑶寨、夏威夷毛利人村落等,其优点是投资很少,让游客有真实感,能自然地与当地居民交流,甚至亲身参与劳作,有很大的活动自由度,缺点是难以将旅游开发带来的利益公平地分配给村民,村民的正常生产生活受到干扰后可能产生抵触或不合作,难以保证村民们在接待游客时保持热情、友好、不唯利是图。

主题附会式

指将民俗文化主题与某一特定功能的旅游业设施结合起来,形成相得益彰的效果,如苏州名园“网师”传统上仅白天对外开放,让游人欣赏江南园林的造园艺术和文化内涵,夜间不对外开放,但近期网“师园”推出了“古典夜园”活动,利用园内各厅堂分别表现一两段苏州评弹、昆曲等各种类型的地方民俗文化艺术,游客同时可以领略苏州园林在夜景下的意境,很受好评。

短期表现式

以上五种模式均为长期存在、旅游者可随时前往欣赏的旅游开发形式。

但也有一些特定的民俗文化只存在于很短时间.激发短暂的旅游人流。

主要有两种情况,一是出于民族民俗传统的节庆活动,如内蒙古的那达慕大会、 *** 的“古尔邦节”、白族和彝族的“火把节”等,其本意并非为了发展生旅游业,故不会长年存在,但在节庆期间会吸引大量的旅游者;二是流动性的民俗文化表演活动,如贵州组织民间表演队到国外演出松桃苗族花鼓、滩堂戏、下火海等,展现了民间文化港捷的艺术风采,每到一处也吸引了不少外国民众远途而来欣赏(这本身即是旅 *** 为),进而吸引游客前往贵州旅游。

三、中国旅游者消费的文化特征

文化对旅游的影响主要体现在:

1、使旅游形成深度,使垂直细分更具结构价值;

2、使旅游从物理空间向文化空间转换,从而拉阔广度;

3、利于打造旅游的个性化、差异化,以大幅拉升品牌价值;

4、增强游客的价值感、美感、愉悦感,从而创造了更大的消费粘性。一一供参考。

四、中国传统文化对旅游者消费行为有什么影响

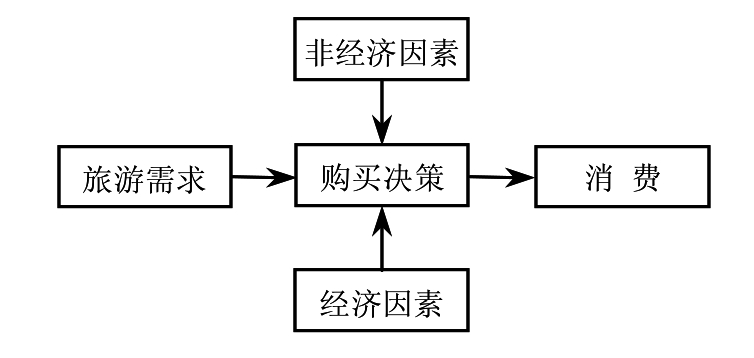

消费是一种社会行为。旅游消费受多种因素影响,旅游活动除需具备客观条件外,还会受到传统文化、个人心理类型等因素的影响。消费观念是影响消费的重要因素,而消费观念又是受文化影响的。

长期以来,中国人“在资源、人口和生产方式等多种因素的作用下,以节欲和适当消费为特色的物质观和消费观始终是我国传统主流消费理念的核心,而且这种消费理念也是与强调集体主义导向和追求和谐的传统价值观相协调的”。

中国人主张生活上要精打细算,细水长流,做到年年有余,不提倡超前消费。其一是由于我们民族忧患意识特别强的缘故,人们总是把大部分钱存起来,以备不时之需。另一方面,经济不宽裕也是注重储蓄的另一个原因,人类社会早期不发达的生产力所带来的物质匮乏决定了人们对于消费形成的道德偏见,即消费是“恶”,认为大手大脚地花钱是一种可耻行为,而勤俭节约则被看成是道德高尚,受到尊敬和赞美。

中国传统文化崇尚“和为贵”,中国的家庭大多数表现为刻意追求家庭生活的和睦、延续完善及天伦之乐,重视子女的教育和前途,为此必须或者说宁愿节制现时消费,勤俭持家。