一、关于彗星有哪些介绍?

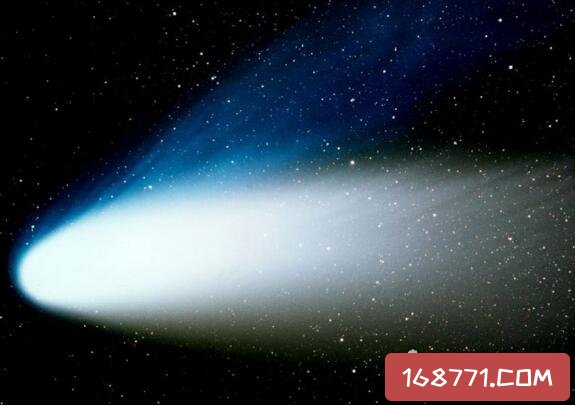

彗星,中文俗称“扫把星”,是太阳系中小天体之一类 由冰冻物质和尘埃组成。当它靠近太阳时即为可见。太阳的热使彗星物质蒸发,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。由于太阳风的压力,彗尾总是指向背离太阳的方向。

由冰冻物质和尘埃组成。当它靠近太阳时即为可见。太阳的热使彗星物质蒸发,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。由于太阳风的压力,彗尾总是指向背离太阳的方向。

彗星此伏桐的轨道有椭圆、抛物线、双曲线三种。

椭圆轨道的彗星又叫周期彗星,另两种轨道的又叫非周期彗星。周期彗星又分为短周期彗星和长周期彗星。一般彗星由彗头和彗尾组成。彗头包括彗核和彗发两部分,有的还有彗云。并不是所有的彗星都有彗核、彗发、彗尾等结构。我国古代对于彗星的形态已很有研究,在长沙马王堆西汉古墓出土的帛书上就画有29幅彗星图。在晋书“天文志”上清楚地说明彗星不会发光,系因反射太阳光而为我们所见,且彗尾的方向背向太阳。彗星的体形庞大,但其质量却小得可怜,就连大彗星的质量也不到地球的万分之一。由于彗星是由冰冻着的各种杂质、尘埃组成的,在远离太阳时,它只是个云雾状的小斑点;而在靠近太阳时,因凝固体的蒸发、气化、膨胀、喷发,它就产生了彗尾。彗尾体积极大,可长达上亿千米。它形状各异,有的还不止一条,一般总向背离太阳的方向延伸,且越靠近太阳彗尾就越长。宇宙中彗星的数量极大,但目前观测到的仅约有1600颗。彗星的轨道与行星的轨道很不相同,它是极扁的椭圆,有些甚至是抛物线或双曲线轨道。轨道为椭圆的彗星能定期回到太阳身边,称为周期彗星;轨道为抛物线或双曲线的彗星,终生只能接近太阳一次,而一旦离去,就会永不复返,称为非周期彗星,这类彗星或许原本就不是太阳系成员,它们只是来自太阳系之外的过客,无意中闯进了太阳系,而后又义无反顾地回到茫茫的宇宙深处。周期彗星又分为短周期(绕太阳公转周期短于200年)和长周期(绕太阳公转周期超过200年)彗星。

目前,已经计算出600多颗彗星的轨道。彗星的轨道可能会受到行星的影响,产生变化。当彗星受行星影响而加速时,它的轨道将变扁,甚至成为抛物线或双曲线,从而使这颗彗星脱离太阳系;当彗星减速时,轨道的偏心率将变小,从而使长周期彗星变为短周期彗星,甚至从非周期彗星变成了周期彗星以致被“捕获”。

彗星的起源是个未解之谜。有人提出,在太阳系外围有一个特大彗星区,那里约有1000亿颗彗星,叫奥尔特云,由于受到其它恒星引力的影响,一部分彗星进入太阳系内部,又由于木星的影响,一部分彗星逃出太阳系,另一些被“捕获”成为短周期彗星;也有人认为彗星是在木星或其它行星附近形成的;还有人认为彗星是在太阳系的边远地区形成的;甚至有人认为彗星是太阳系外的来客。因为周期彗星一直在瓦解着,必然有某种产生新彗星以代替老彗星的方式。可能发生的一种方式是在离太阳105天文单位的半径上储藏有几十亿颗以各种可能方向绕太阳作轨道运动的彗星群。这个概念得到观测的支持,观测到非周期彗星以随机的方向沿着非常长的椭圆形轨道接近太阳。随着时间的推移,由于过路的恒星给予的轻微引力,可以扰乱遥远彗星的轨道,直至它的近日点的距离变成小于几个天文单位。当彗星随后进入太阳系时,太阳系内的各行星的万有引力的吸力能把这个非周期彗星转变成新的周期彗星(它瓦解前将存在几厅消千年)。另一方面,这些力可将它完全从森坦彗星云里抛出。如果这说法正确,过去几个世纪以来一千颗左右的彗星记录只不过。

是巨大彗星云中很少一部分样本,这种云迄今尚未直接观察到。与个别恒星相联系的这种彗星云可能遍及我们所处的银河系内。迄今还没有找到一种方法来探测可能与太阳结成一套的大量彗星,更不用说那些与其他恒星结成一套的彗星云了。彗星云的总质量还不清楚,不只是彗星总数很难确定,即使单个彗星的质量也很不确定。估计彗星云的质量在10-13至10-3地球质量之间。

二、彗星是什么样子的

彗星(Comet),中文俗称“扫把星”,是太阳系中小天体之一类。由冰冻物质和尘埃组成。当它靠近太阳时即为可见。太阳的热使彗星物质蒸发,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。由于太阳风的压力,彗尾总是指向背离太阳的方向。

彗星没有固定的体积,它在远离太阳时,体积很小;接近太阳时,彗发变得越来越大,彗尾变长,体积变得亮闷十分巨大。彗尾最长竟可达2亿多千米。彗星的质量非常小,

绝大部分集中在彗核部分。彗核的平均密度为每立方厘米1克。彗发和彗尾的物质极为稀薄,其质量只占总质量的1%~5%,甚至更小。彗星物质主要由水、氨、甲烷、氰、氮、二氧化碳等组成,而彗核则由凝结成冰的水、二氧化碳(干冰)、氨和尘埃微粒混杂组成,是个“脏雪球”。

一般彗星是由彗头和彗尾两大部分组成。

彗头又包括彗核和彗发两部分。后来自1920年探空火箭、人造卫星和宇宙飞船对彗星近距离的探测,又发现有的彗星在彗发的外面被一层由氢原子组成的巨云所包围,人们称为“彗云”或“氢云”。这样我们就可以说彗头实际是由彗核、彗发和彗云组成的。

彗核是彗星最中心、最本质、最主要的部分。一般认为是固体,由石块、铁、尘埃及氨、甲烷、冰块组成。彗核直径很小,有几公里至十几公里,最小的只有几百米。

彗发:是彗核周围由气体和尘埃组成星球状的雾状物。半径可达几十万公里,平均密度小于地球大气密度的十亿亿分之一(约1克/立方厘米)。通过光谱和射电观测发现,彗发中气体的主要成份是中性分子和原子,其中有氢、羟基、氧、硫、碳、一氧化碳、氨基、氰、纳等,还发现有比较复杂的氰化氢(HCN)和甲基氰(CH3CN)等化合物。这些气体以平均1—3千米/秒的速度从中心向外流出。

彗云:在彗发外由氢原子组成的云,人们又称为氢云。直径可达100万—1000万公里,但是有的彗星就没有彗云。

根据彗头的形状和组成特点,可分为“无发彗头”、球茎形彗头、锚状彗头等等。

彗尾是在彗星接近太阳大约3亿公里(2个天文单位)开始出现,逐渐由小变大变长。当彗星过近日点(即彗星走到距太阳最近的一点)后远离太阳时,彗尾又逐渐变小,直至没有。彗尾的方向一般总是背着太阳延伸的,当彗星接近太阳时,彗尾是拖在后边,当彗星离开太阳远走时,彗尾又成为前导。彗尾的体积很大,但物质却很稀薄。彗尾的长度、宽度也有很大差别,一般彗尾长在1000万至1.5亿千米之间,有的长得让人吃惊,可以横过半个天空,如1842Ⅰ彗星的彗尾长达3.2亿千米,可以从太阳伸到火星轨道。一般彗尾宽在6000至8000千米之间,最宽达2400万千米,最窄只有2000千米。

根据彗尾的形状和受太阳斥力的纯返大小,彗尾分为二大类。一类为“离子彗尾”由离子气体组成,如一氧化碳、氢、二氧化碳、碳、敬裤弯氢基和其他电离的分子。这类彗尾比较直,细而长,因此又称为“气体彗尾”或Ⅰ型彗尾。另一类为“尘埃彗尾”,是由微尘组成,呈黄色,是在太阳光子的辐射压力下推斥微尘而形成。彗尾是弯曲的,弯曲较大,较宽的又称为Ⅱ型彗尾;弯曲程序最大,又短又宽的又称为Ⅲ型彗尾。此外还有一种叫“反常彗尾”,彗尾是朝向太阳系方向延伸的扇状或长钉状。一般一颗彗有两条以上的不同类型彗尾。

三、什么叫做彗星啊???~~~~

彗星是由冰和少量岩石组成的小天体,平均物质密度只有10-1000千克/立方米,天文学家们把彗星形象地称为“脏雪球”。在一般的情况下,彗星都在太阳系的边缘地区,这时即使被观测到,也与极其微弱的恒星相似,看不出细致的结构。但当其逐渐接近太阳的时候,由于太阳的热辐射、太阳风和太阳光压作用的加大,尤其当它进入火星轨道区域以后,表面物质挥发形成彗尾,表现出其独特的结构。

彗头:彗星有一个形态朦胧而明亮的“头”部--彗头。彗头包括两部分,中央密集而明亮的彗核和雾状的包层--彗发。

彗核:彗核通常很小,直径一般在0.1-100km之间,很少有超过100km的。彗星的质量几乎都集中于彗核。

彗发:彗发是彗核的蒸发物,其形状和大小与距离太阳的远近密切相关。一般来说,离太阳越近,彗发越亮越大,直径可达数十万千米,有时还可与太阳相当,甚或超过太阳直径。

彗云:人类进入空间探测后,发现了彗发之外还有一个更大的,直径约100-1000万千米的包层--彗云。因为它几乎全是由氢原子组成,故又称为氢云。氢云的物质密度极其稀薄,所以地面上一般观测不到。

彗尾:长长的彗尾,是肉眼可见的彗星的主要特征之一,也是太阳系内最长的天体,它总是背向太阳一方。由于彗尾是彗头物质在太阳作用下的结果,所以,彗尾不仅与彗星的质量有关,更取决于离太阳的距离。在近日点时,达到最长;而一些行星族彗星在望远镜内仅有朦胧的彗尾而已。主要由气体组成的离子彗尾较直,而包含有许多尘埃物质的尘埃彗尾一般比较弯曲。此外,还有少量彗星在某一阶段内出现反常彗尾--朝太阳方向伸出尾状物质,称之为逆向彗尾,也有人称之为“彗翎”。有些彗星的彗尾不止一条,历史上不乏双尾甚至三尾的例子,最著名的是1744年的歇索彗星,曾出现过六条彗尾。彗尾的物质十分稀薄,恒星的光可以自由穿过它而不受任何影响,稀的彗尾密度远远低于实验室真空内局喊气体的密度。

彗星每次访问太阳都要丢失一部分挥发性物质,最终它将成为太阳系中的又一颗岩石天体。因此对宇宙而言,彗星可以说是非常短命的。许多科学家认为有些小行星就是已熄灭桐橘野的彗核,这些彗星已丢失了它们所有的挥发性物质。

迄今发现的彗星共有1800多颗,它们中的大部分和我们仅有一面之缘,匆匆绕过太阳后,便沿着抛物线或双曲线一去不返了。只有沿着封闭轨道运行的彗星才能去而复来,这便是周期彗星。科学家把200年定为短周期彗星和长周期彗星的分界。

科学家们一直对彗星感兴趣,因为彗星被认为是我们太阳系里最古老最原始的天体,其物质构成与太阳系形成前的星云类似。这种星云后来坍塌形成太阳和行星,因此它含有46亿年前太阳和行星形成时的尘埃和气体。科学家们认为,形成地球生命的原始物质很可能是在彗星撞击地球时带到地球上来的,彗星为科学家研究太阳系和地球上生命的形成提供了一个窗口。

彗星是由一些未挥发的冰块组成的小而脆弱的天体。彗星的轨道是不对称的椭圆形,这使得它们可以非常接近太阳,也可离太阳十分遥远。彗星经常比冥王星更为遥远。彗星的结构多种多样且十分不稳定,但所有彗星都裹着一层称为彗发的挥发性物质,彗发随着彗星逐渐接近太阳而渐渐变大变亮。在彗发中央,常可见到小而明亮的彗核(直径小于10公里)。彗发和彗核一起组成了彗头。

当彗星接近太阳时,在背向太阳的方向,自彗头会伸展出一条长逾几百万公里的明亮彗尾。当它们远离太阳时,由于温度很低,彗头中的挥发性物质便渐渐在彗核上凝固。由于组成彗星的物质一半以上是冰,所以它们也常被称作“脏雪团”或“脏雪球”。当彗星离太阳非常近时,彗核的表面由于升温而开始蒸发。汽化的微粒夹带了微小的沙粒,组成了彗发的气体和尘埃。

当彗核凝固时,它仅能靠反射的阳光被看到。而当彗发产生后,尘埃反射了更多的阳光,彗发中的气体吸收紫外线并开始发出荧光。在离太阳很近的地方,荧光常常变得比反射光更为强烈。彗星吸收紫外线后产生了化学反应并释放出氢,氢脱离彗星的引力,产生了一个氢包层。由于大气的吸收,这个包层在地球上是无法看到的,但它能被探测器所发现。

由于彗头中物质的大小和质量不一致,在太阳射线冲击力和太阳风的作用下,彗头中物质被吹离时的速度也不一致。因此,相对巨大的尘埃彗尾加速度较小而且是弯曲的。离子彗尾由于质量小而加速度较大,看上去它几乎是彗星伍历相对于太阳的一直线。左上的West彗星便显示了两条不同的彗尾。细小蓝色的离子彗尾是由气体组成的,粗大白色的彗尾是由微小尘埃组成的。

彗星每次访问太阳都要丢失一部分挥发性物质。最终它将成为太阳系中的又一颗岩石天体。因此对宇宙而言,彗星可以说是非常短命的。许多科学家认为有些小行星就是已熄灭的彗核,这些彗星已丢失了它们所有的挥发性物质。

四、什么是彗星

彗星(Comet)俗称扫把星,是星际间物质,指进入太阳系内,亮度和形状会随日距变化而变化的绕日运动的天体。 其外貌呈云雾状,质量、密度很小。当远离太阳时,它只是一个由水、氨、甲烷等冻结的冰块和夹杂许多固体尘埃粒子的“脏雪球”,接近太阳时,在太阳辐射作用下分解成彗头和彗源隐尾,状如扫帚。

除了离太阳很远时以外,彗星的长长的明亮稀疏的彗尾,在过去给人们这样的印象,即认为彗星很靠近地球,甚至就在我们的大气范围之内。1577年坦裂丛第谷指出当从地球上不同地点观察时,彗星并没有显出方位不同:因此他正确地得出它们必定很远的结论。彗星属于太阳系 小天体。 每当彗星接近太阳时,它的亮度迅速地增强。让樱对离太阳相当远的彗星的观察表明它们沿着被高度拉长的椭圆运动,而且太阳是在这椭圆的一个焦点上,与开普勒第一定律一致。彗星大部分的时间运行在离太阳很远的地方,在那里它们是看不见的。只有当它们接近太阳时才能见到。大约有40颗彗星公转周期相当短(小于100年),因此它们作为同一颗天体会相继出现。

五、彗星是什么?

彗燃猛星是太阳系中天体的残骸。它敏段核和一般的星星不一样,是由气体和冰粒组成的。彗星也围绕着太阳运桥掘动,但跟地球绕太阳运行的轨道是不一样的。