什么是名实之辩

,“名实之辩”是任何一个处在一个飓速发展时期社会而不能免的 总体说来,“名实之辩”有以下几种情形:一是,社会发展以前的就已存在的“名”(一种曾经在原有社会占据主导地位的意识形态)实在是好极好极。他们认为:“哎,我们这个社会之所以出问题恰在于违‘名’背‘道’。赶紧刹车,回到原先的位置吧,我们还有被救赎的希望。”

总体说来,“名实之辩”有以下几种情形:一是,社会发展以前的就已存在的“名”(一种曾经在原有社会占据主导地位的意识形态)实在是好极好极。他们认为:“哎,我们这个社会之所以出问题恰在于违‘名’背‘道’。赶紧刹车,回到原先的位置吧,我们还有被救赎的希望。”

孔子说:“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,这“名”和“事”蕴含了什么辩证关系?

自古有“名”“实”之辩。名和实这个问题,对于我们自身,犹有覃思深虑的必要。首先需要说明的是,这个名实,不是西方哲学史上唯名论和唯实论对立争论的内容,也不全是逻辑学上的名实。而是仅仅把它放在现实生活里,作为观念和实在、形式和内容,针对社会现象和个人修养来理解和把握。

庄子说“名者实之宾也”,实在先,名在后,或者说实为主,名为宾,这是两者之间的正确关系。我们看到太多的有名无实,或者有实无名的情况,都是名和实在关系上的错位。

老子和庄子历来厌弃名,他们对儒家提出“仁义礼智信”的道德观念也鄙夷不已,主张要废仁弃义。庄子在《胠箧》里,打了一个浅显却精当的比方:一般人为防窃贼,把箱子上锁牢固,把袋子束扎结实,这只不过防一般小偷罢了,等到真正的大盗一来,抢劫掳掠,扛麻袋、背箱子的时候;恐怕箱子上的锁,牢不牢固,袋子打的结,紧不紧,就没什么用了。宗庙之器,祖宗之法,提倡仁义道德,一切的有为者,都像前边给箱子袋子上锁上钥的人,只是便宜了这些真正的大盗。

老子和庄子在思想上,讲求清静无为,所以,容易有这种极端的论调。但是,我们若结合名实的关系来看,便很容易明白庄子的意旨所在。他不过是认为,名是容易被盗用的。

其实,孔子在名实的关系上,也早就深有认识,觉得那时候礼崩乐坏,究其缘由,也是名和实之间的关系错位导致,因此,他主张“正名”,他提出“子帅以正,其孰敢不正”。所以“八佾舞于庭”,他才那样激愤,说“是可忍也,孰不可忍也”,他做司寇时第一件事,就是诛了少正卯,做的也无不是溯本清源“正名”的事业。

孔子对待名实的态度,也让他养成了一种务实的作风。他反对“巧言令色”,觉得君子在个人修养和行事风格上,要有一种“讷于言而敏于行”的倾向,要“先行其言而后从之”,另一方面,他也极清醒地意识到,名是最容易被混淆盗用的,因而,他“恶紫之夺朱”,“恶郑声之乱雅乐”,“恶利口之覆邦家”,贬斥“乡愿”,拨乱反正,都为要杜绝这种似是而非的现象出现。

辩析一下"名"和‘’实"的关系。

名,即名称、名声、名望、名誉、名头、名分、名义。实,则为实际、实质、实在、实有、实力。名与实,既可以是统一的,也可以是分离的。前者如名至实归,名副其实,名不虚传;后者如名不副实,徒有虚名,名过其实,名存实亡。

名,需要实做支撑;实,需要名做招牌

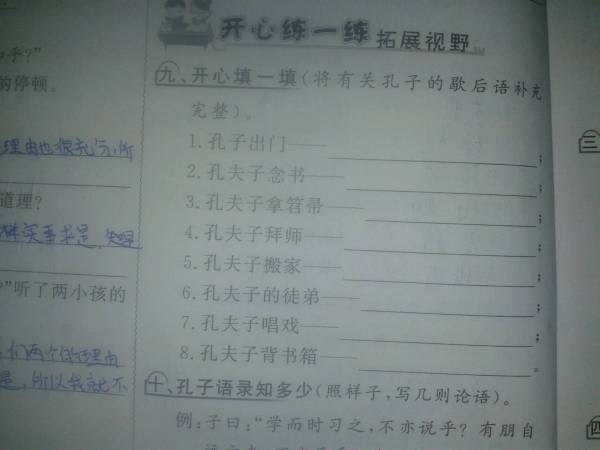

孔子有关名实关系的理论是什么?

孔子主张“正名”,认为“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成”,“名之必可言也,言之必可行也”。他区别不同名的不同意义,强调名实相符。言行一致,要求名与言“无所苟”。

简介。

孔子提出“仁”的理论,其核心思想就是“爱人”。在孔子看来,要“爱人”就要做到“己所不欲,勿施于人”。

孔子开创了私人讲学之风,倡导仁义礼智信。相传孔子曾问礼于老子,有弟子三千,其中贤人七十二。他曾带领部分弟子周游列国前后达十三年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。

如何简述孔子有关名实关系的理论?

简述孔子有关名实关系的理论:

中国古代知识论问题上名实关系的讨论发端于孔子。他针对当时名实相失的情况,明确指出“名失则愆”(《左传·哀公十六年》),认为“名”失实,会造成政令上的差错。因此,为使名实相符,他提出正名,并把它作为“为政”的第一要务。

当子路问他:“卫君待子而为政,子将奚先?”孔子回答说:“必也正名乎。名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。”(《论语·子路》)当齐景公向他问政时,他说:“君君、臣臣、父父、子子"(《论语·颜渊》)。

这都明显地表现出他主张用已经变化了的“实”去迁就和适应那个不变的“名”,即以“名”正“实”,以“实”就“名”。孔子“正名”主张的提出,不是立足于知识论的角度,但究其实质毕竟包括有知识论的意义在内。

儒家关于名称及其所指客观实在的关系的理论。“名”指名称、概念、范畴;“实”指事实、事物、实在。“名”与“实”这对知识论的范畴,出现于春秋末年。而关于名实之辨,则盛于战国时期,为百家争鸣的主要问题之一。

春秋战国是中国社会大变动的时代,过去的一套等级名分制度受到严重冲击,名实之间出现极端混乱的现象。这正如荀子指出:“今圣王没,名守慢,奇辞起,名实乱,是非之形不明。”(《荀子·正名》)春秋战国时期出现的“名实乱”,主要表现为名存实变,或者名存实亡。

例如鲁国的季氏名为大夫,实际上却用天子之礼,“八份舞于庭”。周天子的名义还在,但天子之实已不复存在等,这就出现了孔子所说的“君不君,臣不臣,父不父,子不子”的名实混乱情况。出现了理论上的名实之辨。