一、寒食节是为了纪念谁

寒食节,是纪念春秋时期晋国的名臣 介子推

传说晋国公子重耳为逃避动乱,和介子推等臣子逃到偏远的地方。在重耳饥饿的时候,介子推从自己腿上割下来了一块肉给重耳吃。重耳回国执政后,封赏同甘共苦的臣子,唯独忘了介子推。

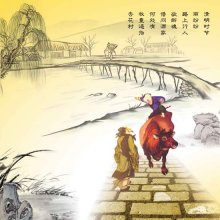

有人为介子推叫屈,重耳感到心中有愧,便差人去请介子推受赏封官。可是介子推谢绝了重耳的封赏,背着自己的母亲躲进了绵山。后来重耳亲自到绵山恭请介子推,介子推还是不愿意。重耳便下令放火焚山,想逼介子推露面,结果介子推抱着母亲被烧死在一棵大树下。

为了纪念介子推,重耳把放火烧山的这一天定为 寒食节 。

二、寒食节是为了纪念谁?

寒食节是为了纪念春秋时期晋国人介子推。

春秋时期,晋国公子重耳为躲避祸乱而流亡他国长达十九年,大臣介子推始终追随左右、不离不弃;甚至“割股啖君”。重耳励精图治,成为一代名君“晋文公”。

但介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山相见而下令放火烧山,介子推坚决不出山、最终被火焚而死。

晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思,这就是“寒食节”的由来。

扩展资料:

寒食文化以忠孝为核心的内涵以及由忠孝延伸而来的诚信,是介子精神的精髓,是中华民族传统道德的核心,民族根祖文化的基础,也是维系民族、家庭团结的道德力量。

更是聚民心,凝国魂,实现祖国和平统一,构建和谐社会的重要活动方式和精神理念。介之推所追求的政治清明,是千百年来广大人民群众的一致愿望,对于当代进行民主政治建设具有深远的现实意义。

从唐代宫中寒食节放假七日踏青春游,演变为今天的“旅游黄金周”;由寒食禁火,演变为今天的护林防火;由寒食插柳,演变为今天的全民植树造林;由蹴鞠,演变为今天风靡全球的足球运动,意义可谓深远,不可低估。

同时,寒食节2640年的演变,是对中国古代社会多个阶层意识形态的反映,是当代研究中国古代社会学的重要线索之一。

三、寒食节是为了纪念谁?

寒食节是为了纪念介子推。汤氏改革后,寒食节定在清明之前一日。现代二十四节气的定法沿袭汤氏,因此寒食节就在清明前一日。

因为是冬至后的105天,所以寒食节还有“一百五”、“百五节”等别称,历朝历代,无数文人留下过关于寒食节的作品,以及对介子推的赞颂。2600多年过去了,发生在山西的历史故事早已被人们熟知,寒食节“吃冷食、祭祀、踏青”等习俗也被全国所接受并一直流传下来。

随着岁月的流逝,寒食节静静地融入了清明节,介子推所代表的封建愚忠思想也已沉入历史长河,不过寒食所代表的人们对忠诚、廉洁、政治清明的赞许,却是千年如一的。

两千六百多年以来,登绵山过寒食节,朝拜介子推的人越来越多,香火不绝。寒食清明节原发地介休绵山,通过十年多的开发建设,寒食及忠孝文化已成为绵山景区独特的文化遗产;石窟介公祠已成为千万人凭吊介子推,过寒食节,登岭踏青感受介子忠孝文化的旅游度假胜地。