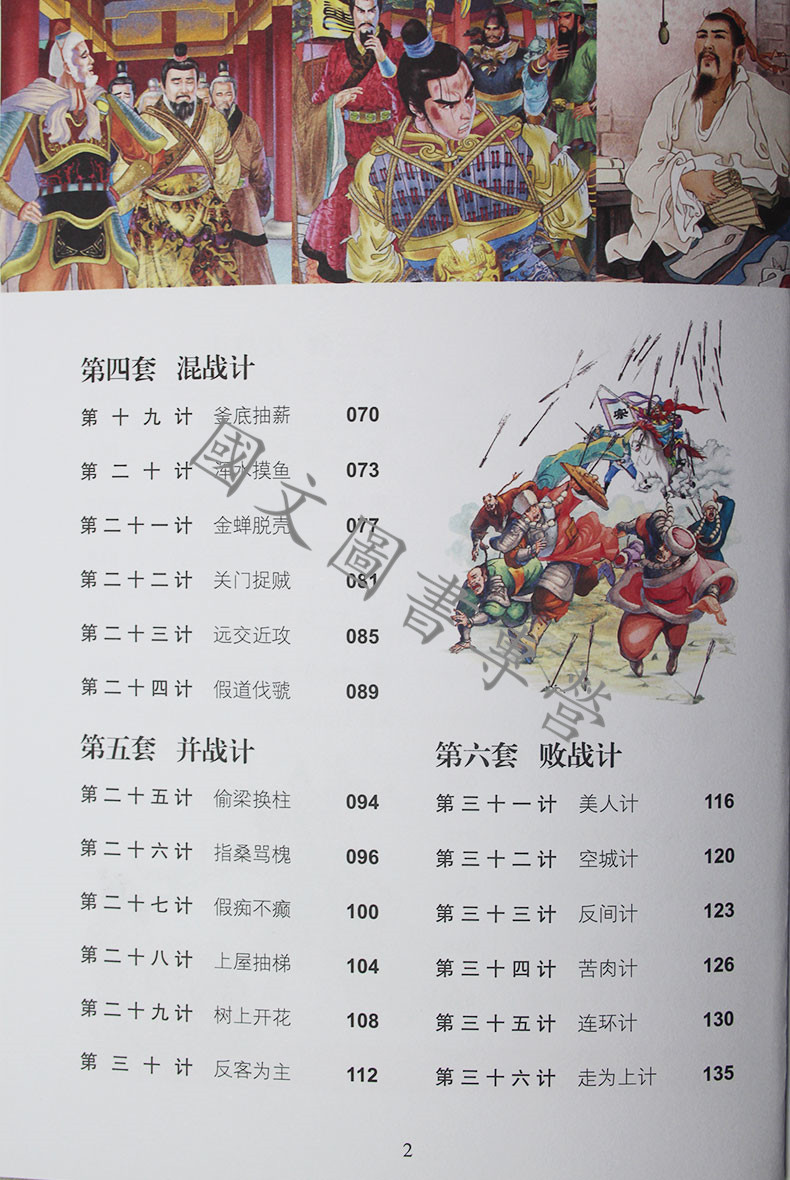

一、张三丰内丹三十六诀

我道教存在也不是一天两天了 既然存在就有存在的道理是吧。当然道教有很多分支,同时也出了很多神棍、骗子,毁我门名声。道家由于一些特殊原因,让世人感觉只是修持自己,搞的很神秘的样子。其实一些大能之士只是让普通人察觉不到罢了,要么就不会让咱们见到,要么就在你身边,只是你不知道罢了。三十六诀是道藏精华来着,原名静坐修行次第。不是什么小说什么的,就是一部好的功法(没有好坏,只是相对的,适合自己的就是最好的)

既然存在就有存在的道理是吧。当然道教有很多分支,同时也出了很多神棍、骗子,毁我门名声。道家由于一些特殊原因,让世人感觉只是修持自己,搞的很神秘的样子。其实一些大能之士只是让普通人察觉不到罢了,要么就不会让咱们见到,要么就在你身边,只是你不知道罢了。三十六诀是道藏精华来着,原名静坐修行次第。不是什么小说什么的,就是一部好的功法(没有好坏,只是相对的,适合自己的就是最好的)

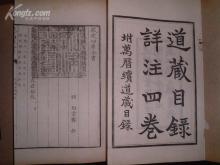

二、《道藏》内容有哪些?

《道藏》是道教经籍的总集,是按照一定的编纂意图、收集范围和组织结构,将许多经典编排起来的大型道教丛书。内容十分庞杂,其中有大批道教经典、论集、科戒、符图、法术、斋仪、赞颂、宫观山志、神仙谱录和道教人物传记等。此外,还收入诸子百家著作和有关我国古代科学技术的著作。

三、是谁著的?

应该是《道藏》,但是无具体的作者

《 道藏》道教经籍的总集,是按照一定的编纂意图、收集范围和组织结构,将许多经典编排起来的大型道教丛书。有某些学者认为他是模仿的佛教的大藏经而创制的。事实上,南北朝时陆修静公元471年编的道教《三洞经书目录》大大早于最早的佛教《大藏经》的编辑。现存最早的道藏是明朝的版本,原来收藏在北京的白云观,现在由北京图书馆收藏。道书之正式结集成“藏”,始于唐开元(713—741)时。此后宋、金、元、明诸朝皆曾编修《道藏》。清代编有《道藏辑要》。当代编有《藏外道书》、《敦煌道藏》、《中华道藏》。《开元道藏》是中国历史上的第一部正式的、完整的道藏。

四、《道藏》主要有哪些内容

《道藏》的修道价值及主要内容和分类方法

道经的修道价值,我想是不用多说的,大家都应该了解了,司马承祯在《坐忘论》里说:人之所贵者生,生之所贵者道。他哀叹:涸澈之鱼犹希斗水来全其生命,而人却不知以道全生。学道的一个方便途径就是读道经。《道藏》诸多的道经就是一条条使人离苦得乐的径路。

除此之外,道经还有很多社会价值,由于收书超出道教典籍的范围,却意外地为后世的学术研究提供了重要条件。

1、首先,它保存了部分古佚书。如《黄帝龙首经》《黄帝金匮玉衡经》《黄帝授三子玄女经》《广黄帝本行记》等,皆是早佚的古书,幸赖《正统道藏》加以保存。清代著名学者孙星衍从中发现后,遂于嘉庆年间收入其所刻《平津馆丛书》中。清代另一著名学者严可均在辑录《全上古三代秦汉三国六朝文》时,也曾广泛利用《正统道藏》,以辑校逸文、遗书。

2、其次,现存明《正统道藏》上承元《玄都宝藏》和《大金玄都宝藏》,而金、元二“藏”又是在宋《政和万寿道藏》版片的基础上修补而成的(元藏则加了全真道著作),因此保存了不少宋版书,所以在版本学和校勘学上都具有较高的价值。清代著名学者惠栋说:“道藏多儒书古本。”最著者如《墨子》《淮南子》《山海经》等。清著名学者毕沅曾取“道藏”本以校《墨子》,庄逵吉亦据“道藏”本以校《淮南子》。今《正统道藏》之《山海经》,虽不一定出自宋版《道藏》,但却出于宋《中兴书目》所录“每卷有赞者”,它不仅保存了一种南宋刻本,而且每卷附有《图赞》(不全),更是现存《山海经》版本中的孤本。故毕沅《山海经新校正》、郝懿行《山海经笺注》,皆以《正统道藏》本作为重要参考本。

道教经籍之价值,远不止上述两端。除它是宗教特别是道教研究的基本资料外,对其他许多学术领域也有重大研究价值。

3、中国哲学。在封建时代,儒家学者一直视儒学为正统,认为只有儒家才是中国传统文化的代表,儒家哲学才是中国哲学,佛、道二教既非中国传统文化的代表,其哲学也不能登大雅之堂。这种观点在新中国成立后亦有相当影响。事实证明,这是一种偏见或误解 。从中华民族传统文化的总体来看,佛道哲学与儒家哲学同样是中国哲学不可分割的一部分。道教自东汉末产生以来,即参与中国传统文化的形成与发展的过程,并同儒家一样,广泛影响着中华民族的文化生活、家庭生活、社会生活,以及政治生活。为了树立和巩固自己长生不死的宗教信念,宣扬宗教教义,曾对其宗奉的《老子》和《易》进行了大量的诠释,并在实践中努力寻求达到这种宗教目的的各种方术。通过对《老子》《易》的诠释和各种方术特别是内丹术的阐扬,逐渐建立起一套系统的宇宙观、本体论、人生观和道德观,从而形成自己独具特色的哲学思想体系。

如在许多道书中,主要是大量关于《老子》《易》的注疏中,有许多哲学“本体论”的阐释,在众多的内丹著述中,有许多“心性论”的阐释。其中也不乏深刻的见解。应该看到,道教哲学的发展离不开儒、释,它汲取了许多儒、释思想;同样,儒、释两家哲学的发展也有赖于道教,也不同程度地汲取了道教思想。单就儒家的宋明理学而言,它的产生和发展就有赖于对释、道思想的汲取。

众所周知,理学开山祖师周敦颐的《太极图说》,就是在汲取了佛、道思想的基础上写成的,其中除吸收了佛教思想外,主要是吸收了《老子》和道教内丹学。其后的程、朱各家无不从佛、道汲取思想养料。儒、释、道三家既互相斗争,又互相汲取,是中国哲学发展史上的基本事实,它们从不同的侧面丰富和发展了中国哲学,共同铸造了中华民族的传统文化。因此,如果只研究一家两家,而不同时研究三家,就很难对中国哲学和传统文化有一个全面的了解。这一点,已经成为目前学术界许多人的共识。

4、养生和医药学。道教徒为求长生不死,一直在实践中创造和发展养生方法,如它承袭了古代的行气、导引、按摩等术,并在实践中加以发展,使之在理论上、具体方法上不断丰富和完善。其长生不死的目的虽不能达到,但对健身延年却颇多成效。许多方法在今天仍有借鉴价值。现存《正统道藏》中的这类著作,为现代养生学提供了重要研究资料。

与此同时,为了同样目的,道教又很重视对医学和药学的研究,并取得了很大的成就。在道教发展史上,出现了不少著名医学家,最著名的有东晋葛洪、梁代陶弘景和唐代孙思邈。

他们在医药学上的成就,是同时代医学家中之佼佼者,在中国医药学史上占有不可忽视的地位。他们或者以精湛的医术救治世人,或者以医学巨著留存后世。这些著作现虽大半失传,但留存在《正统道藏》中的,尚有葛洪的《葛仙翁肘后备急方》(包含有陶弘景《补阙肘后百一方》的内容),孙思邈的《千金要方》《千金翼方》等,皆是中国医药学史不朽之作。唐以后,卓有成就的道教医学家及其著作,也代不乏人,如宋佚名道士之《急救仙方》,元末明初著名清微派道士赵宜真之《仙传外科秘方》,以及清代著名龙门派道士刘一明之《经验杂方》《经验奇方》《眼科启蒙》《杂疫症治》等,是各代道教医学家和医学著作的重要代表。道教医学的成就和发展,虽然离不开中国传统医学,但它从宗教要求出发,又在某些方面作出独特的贡献。如他们强调济世度人,因此十分重视医德,医生对病人应具有高度的同情心和责任心,不分贫富贵贱,怨亲善友,一律以“大慈恻隐之心”“一心赴救之”。从普救众生的观点出发,又十分重视对下层群众和妇女儿童疾病的研究,注意医方的大众化和药物的就地取材与廉价。

5、中国古化学。道教徒为了长生不死的宗教目的,又继承古代炼丹术,并在实践中加以发展。他们以为通过矿石药物(或加草木药)的冶炼,可以炼成“仙丹”,用以服食,即可长生不死。故许多道士以毕生精力从事药物的选择、配制、烧炼,经过一代接一代的努力,不知作过多少次试验,研究过多少种药物的性质,炼就多少种矿石化合物。这种炼丹活动虽为宗教目的所驱动,但实际是在不自觉地从事化学实验。“仙丹”虽然没有也不可能炼成,但却观察到了许多矿石药物的化学变化,认识了许多矿石药物的性质,为中国古化学积累了丰富的资料。因此一般化学史家都称道教炼丹术为中国古化学的先驱,《正统道藏》所载大量外丹黄白术著作是中国古化学史的重要资料。中国三大发明之一的黑色火药就是道士在炼丹中首先发明的,时间至迟在唐宪宗元和三年(808)。其根据见之于《铅汞甲庚至宝集成》卷二《伏火矾法》。中国冶金史上最早的水法炼铜,也是道教外丹书首先记录下来的,时间在唐肃宗乾元元年至宝应年间(758~762),上书卷四之《丹房镜源》也记载其事。至于道士在炼丹中制造出具有实际疗效的内服和外用丹药,扩大了医药来源,更是不在少数。

6、此外,《正统道藏》所收的大量内丹书,不仅包含了丰富的哲学史料,也是研究气功学、人体科学的直接资料。

7、《正统道藏》中还有若干地理、文学、音乐方面的著作,也很有研究价值,如李志常《长春真人西游记》,所记邱处机西觐元太祖途中的地理、民情,就是研究当时中亚地理、民情和中西交通史的重要资料。

总之,收入《正统道藏》及其他散存的道教典籍,既是道教活动的记录,又是祖国传统文化的一个宝库,如能遵循实事求是的原则,对它进行科学的分析鉴别,将可为建设具有中国特色的社会主义物质文明和精神文明作出一定的贡献。

《道藏》的主要内容

道教经籍包含的内容十分广泛,涉及的方面很多。

1、有被作为礼拜诵读或传习的经典,如《道德真经》(即《老子》)、《南华真经》(即《庄子》)、《通玄真经》(即《文子》)、《冲虚真经》(即《列子》)、《洞灵真经》(即《亢仓子》)以及道士所撰之《太平经》《黄庭经》《西升经》《大洞真经》《度人经》《清静经》《阴符经》《玉皇经》等;

2、有阐发教理教义的著述,如《真诰》《道教义枢》《玄珠录》《化书》《重阳立教十五论》《净明忠孝全书》等;

3、有医学养生著作,如《养性延命录》《幻真先生服内元气诀》《服气精义论》《枕中方》《肘后备急方》《千金要方》《千金翼方》《急救仙方》《仙传外科秘方》等;

4、有外丹黄白术著作,如《太清金液神丹经》《黄帝九鼎神丹经诀》《修伏灵砂妙诀》《铅汞甲庚至宝集成》《诸家神品丹法》《庚道集》等;

5、有炼养著作,如《周易参同契》《崔公入药镜》《诸真圣胎神用诀》《钟吕传道集》《悟真篇》《青华秘文》《陈先生内丹诀》《大丹直指》《中和集》《金丹大要》《天仙正理直指》《道书十二种》等;

6、有符箓道法著作,如《灵宝五符序》《上清豁落七元符》《自然真一五称符上经》《上清灵宝大法》《灵宝玉鉴》《道法会元》等;

7、有斋醮科仪著作,如《正一威仪经》《玄门十事威仪》《太上出家传度仪》《三洞修道仪》《道门科范大全集》《灵宝领教济度金书》等;

8、有教规教戒著作,如《太上老君戒经》《老君音诵戒经》《正一法文天师教戒科经》《赤松子中戒经》《玄都律文》《洞玄灵宝上品成经》《灵宝天尊说十戒经》《要修科仪戒律钞》《道门十规》等;

9、有神仙、道士传记,如《列仙传》《神仙传》《南岳九真人传》《三洞珠囊》《三洞群仙录》《仙苑编珠》《金莲正宗记》《清微仙谱》《甘水仙源录》《终南山祖庭仙真内传》《终南山说经台历代仙真碑记》《玄品录》《历世真仙体道通鉴》《汉天师世家》等;

10、有宫观山志著作,如《洞天福地岳渎名山记》《金华赤松山志》《仙都志》《天台山志》《南岳总胜集》《武当福地总胜集》《武当纪胜集》《茅山志》《岱史》《西岳华山志》《宫观碑志》等。

以上仅是道教经籍构成的几个重要方面,也是道藏收书的主体。除此之外,道藏又收有若干非道教之书,至元《道藏尊经历代纲目》云:“儒书、医书、阴阳、卜筮、诸子百家皆与焉。”

11、儒书大抵指扬雄《太玄经》、邵雍《皇极经世》《伊川击壤集》、鲍云龙《天原发微》,以及一批儒家《易》学著作,如《易因上下经(李氏易因)》《易林上下经(焦氏易林)》《古易考原》《周易图》《大易象数钩深图》《易数钩隐图》《易象图说》内、外篇等;

12、医书大抵指《黄帝内经素问》《黄帝内经灵枢略》《黄帝八十一难经》《图经衍义本草》等;

13、 阴阳卜筮书大抵指《黄帝龙首经》《黄帝宅经》《黄帝金匮玉衡经》《玄妙白猿真经》《六阴洞微遁甲真经》《遁甲缘身经》《六壬明鉴符阴经》《卜大象星历经》等;14、诸子百家书大抵指除《老子》《庄子》《文子》《列子》《亢仓子》外,所收之《墨子》《鬻 子》《鹖(hé)冠子》《公孙龙子》《尹文子》《孙子》《韩非子》《鬼谷子》《子华子》《素履子》《无能子》《刘子》等;

15、此外,还收有《山海经》《穆天子传》《汉武帝内传》《汉武帝外传》等。

道藏收书之杂,曾为儒家和佛教徒所诟病,元.马端临在《文献通考》中就说道经杂而多端。

道藏的出格收书,并非全无理由。

1、如上举《易经》,虽被儒家列为六经之首,但是否即为儒家之专书,还是值得探讨的。实际上,祖述《易》是道教的传统,从它建立起,即把《易》和《老子》一起作为方术修炼,特别是内、外丹修炼的理论指导,自东汉魏伯阳作《周易参同契》起,直到后世外丹、内丹各派无不祖述《易》。因此许多道教学者皆视《易》研究与《老子》的研究一样重要,且不时有颇有见地的《易》学著作问世。五代道士陈抟在《易》学上的成就,不仅深刻影响道教内丹学,也深刻影响宋代儒学。其他如宋元道士俞琰、雷思齐等,在《易》学上的成就也较大。因此道藏在收道教《易》学著作的同时,兼收一些儒家《易》学书,似乎不无道理。

2、又如医书,道教从长生不死的宗教目的出发,一直重视医药学的研究,一方面借以祛病延年,另方面以之济世利人。因此在历史上出现了不少著名道教医学家和医学著作。道藏在收这些道教医学著作的同时,兼收《黄帝内经》和《图经衍义本草》等,似也不无道理;何况黄帝是道教所尊之祖师,收托名黄帝的医书,在道教看来也是顺理成章的。

尽管如此,但是道藏收书过滥,乃是客观存在的事实。因为其中不少书都与道教无关或关系极少的。

对这个问题的认识,首先说是道家虚心能容,如果说不足的话,可能是在宣传上突出道教本来教义特点不够。大家怎么认为?

三洞四辅分类法《道藏》不是道书的杂汇,而是按照一定的编纂(zuǎn)意图、收集范围和组织结构,将许多经籍编排起来的大型道教丛书。其组织结构原则为“三洞、四辅、十二类”。“三洞”即洞真、洞玄、洞神。其说在东晋时已经萌芽,南朝宋道士陆修静总其成,于泰始七年(471)撰成《三洞经书目录》,正式作为道书分类法。

实际包括以《上清大洞真经》《灵宝五篇真文》和《三皇经》为首的三组道经。道教声称,此三组经书出于三清境的三位尊神:“天宝君者,则大洞之尊神,……出书时号高上大有玉清宫。灵宝君者,则洞玄之尊神,……出书度人时号上清玄都玉京七宝紫微宫。神宝君者,则洞神之尊神,…… 出书时号三皇洞神太清太极宫。”又将此三洞经书分为上、中、下“三品”,或大、中、小“三乘”,称《上清道经》《太丹隐书》等洞真部书为“上品”,《灵宝洞玄》等洞玄部书为“中品”,《三皇内文》《天文大字》等洞神部书为“下品”。

但是按三洞分类法,并不能包含全部道经(如已出的天师道正一类经书,太平道之经书等),于是继有四辅分类法的出现。“四辅”指太清、太平、太玄、正一四部辅经,即以太清辅洞神,以太平辅洞玄,以太玄辅洞真,正一则贯通三洞和三太(太清、太平、太玄)。此四辅分类法,至迟出于梁代,梁代已有孟法师《玉纬七部经书目》的出现,即是证明。按其思想,太清部以葛洪所传《太清神丹经》为主,一切外丹黄白书属之;

太平部主要为《太平经》;太玄部则以《道德经》为首,包括注释、阐发《道德经》之书,也括《庄子》《列子》等道家书;正一部则收六朝时代流传的《正一法文》等天师道典籍。

三洞之下各分十二类(四辅不分类),合为三十六部。即:

本文类,指经教的原本真文;

神符类,指龙章凤篆之文,灵迹符书之字;玉诀类,指对道经的注解和疏义;

灵图类,指对本文的图解或以图像为主的著作;

谱录类,指记录高真上圣的应化事迹和功德名位的道书;

戒律类,指规戒科律书;

威仪类,指斋醮仪法及科仪制度著作;

方法类,指论述修真养性和设坛祭炼等方法之书;

众术类,指外丹炉火、五行变化及术数等书;

记传类,指神仙、道士传记及宫观志书;

赞颂类,指赞咏歌颂圣真的词章;表奏类,指设坛祭祷时上呈天帝的章奏、关文。

十二类分类法,大约在南北朝后期形成,其时已有《三十六部尊经目》的出现,就是证明。

三洞四辅十二类分类法的形成及其被用以组织众经,标志着道教经书已被集结成藏”。只不过限于当时的条件,还不能大量传播。《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》反映了隋代前后道经作“藏”的情况:“凡藏有二种:一者总藏,二者别藏。 总藏者,三洞四辅同作一藏,上下或左右前后作重级,各安题目《三洞宝经藏》。

别藏者,三洞四辅各作一藏,凡有七种: 一者《大洞真经藏》,二者《洞玄宝经藏》,三者《洞神仙经藏》,四者《太玄经藏》,五音《太平经藏》》六者《太清经藏》,七者《正一经藏》。皆明题目,以相甄别,若次安之。”

同书还记载了经函、经帙等规制。帙是盛装经书的丝囊,每一帙或十卷,或五卷,长卷经书则分在几个帙中,短卷经书则数部为一帙。若干帙合为一函。此外,从敦煌遗书中,可看到唐代的写经格式,先写经名,空一行书写经文,经文毕,再空行复写经名,每一行为十七字。现存《正统道藏》的格式大致相同。

五、求全套下载地址.需真实.目前可下的!

道藏

《中华道藏》在承载道教历史和信仰内容的同时,也包含了中国传统哲学思想、科学技术、社会风俗、伦理道德、医疗保健等方面的文献资源。

中国道教史上重要道藏,道藏有很多,以下是我收集的几种道藏资料,大概也有个80G左右,

以下所列各部道藏收书数,实已不能反映其各部书的真实数字,道藏数量太多

另外《中华道藏》在以明代《正统道藏》、《万历续道藏》为底本,保持三洞四辅的基本框架的基础上,按现代人阅读习惯和图书整理规则进行了编修,分为三洞真经、四辅真经、道教论集、道教众术、道教科仪、仙传道史和目录索引七大部类。

网盘我就不发了,估计也发不出来,以下是各种版本的道藏全集,你可以参考一下

注意在图片右下角处可获得以下所有道家典籍经藏

《正统道藏》《万历续道藏》《中华道藏》《道书集成》《道藏辑要》《藏外道书》《中化大藏经》《中华续道藏》《敦煌道藏》

部分道藏目录

第一册 洞真上清部

第二册 洞真上清部

第三册 洞真上清部

第四册 洞玄灵宝部

第五册 三洞经教部

第六册 三洞经教部

第七册 太平经部

第八册 太平经部

第九册 太平经部

第十册 太平经部

第十一册 太平经部

第十二册 道德真经

第十三册 道德真经

第十四册 道德真经

第十五册 四子真经

第十六册四子真经

第十七册 易学著作

第十八册 太清金丹经(外丹服食)

第十九册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十一册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十二册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十三册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十四册 太清金丹经(内丹经诀)

第二十五册 诸子文集

第二十六册诸子文集

第二十七册 全真文集

第二十八册 道教类书

第二十九册 道教类书

第三十册 道教类书(洞渊派经咒齌仪、北帝派经咒斋仪、天心派经书斋仪、玄帝真武派经书、真元派经书)

第三十一册 道教类书(清微神霄派经书、孝道净明派经书、徐仙派经书)

第三十二册 道教类书(真元派经书)

第三十三册 道教类书

第三十四册 道教类书

第三十五册 道教类书

第三十六册 道教类书(法海遗珠)

第三十七册 道教类书(道法会元上)

第三十八册 道教类书(道法会元下)

第三十九册 道教类书(灵宝领教济度金书上)

第四十册道教类书(灵宝领教济度金书中)

第四十一册道教类书(灵宝领教济度金书下)

第四十二册 道门科戒

第四十三册 灵宝诸斋仪

第四十四册 斋仪章表 (灯仪法忏章表)

第四十五册 神仙高道传记

第四十六册 神仙高道传记

第四十七册 神仙高道传记

第四十八册 仙境宫观山志 (仙境名山)

第四十九册 目录索引

六、《道藏》这本书哪儿有得卖?

道藏不是一本书,而是堆成小山一样的各类道教书籍。你基本买不到,而且如果有卖,怕是十分昂贵,普通人承受不起。---------------------------------------------------------------道藏的内容十分庞杂。其中有大批道教经典、论集、科戒、符图、法术、斋仪、赞颂、宫观山志、神仙谱录和道教人物传记等。此外还收入诸子百家著作,其中有些是道藏之外已经失传的古籍。还有不少有关中国古代科学技术的著作,如有关医药养生之书 ,内外丹著作,天文历法方面的著作等等。-------------------------------------------------------------道藏中的各种典籍,按三洞四辅十二类的分类方法编排:

三洞 :洞真部 、洞玄部 、洞神部

四辅 :太玄部 、太平部 、太清部 、正一部

十二类 :本文类 、神符类 、玉诀类 、灵图类 、谱录类 、戒律类 、威仪类 、方法类 、众术类 、记传类、赞颂类 、章表类-------------------------------------------------------------------由于道藏的内容太多,对一个人来说,通读一遍都很难做到,因此至今这部书还没有被充分研究。对道藏的研究是从第二次世界大战以后才开始的,首先是从科技史学家开始的。英国的李约瑟博士对中国科学技术史的研究,其中大部分材料都来自于道藏。更有许多研究者从音乐、艺术、化学、气功、文化等角度去研究道藏中的文献。