一、傣族民居有哪些特色?

云南一地,民居形式中要算傣族民居最有特色了 傣族聚居在云南的西南部,其中以西双版纳地区最为集中。这一带气候炎热而潮湿(属亚热带气候),仅有两季:雨季和旱季。雨季大约出现在每年的5到10月,这段时间几乎天天下雨,因此他们的房子既要防雨又要防潮。所以一般都做成尖尖的屋顶,而且把房子架高成楼(防潮湿),多数的傣族民居在楼上多做有外廊或平台。这种建筑一般是用竹子做的,所以就称傣族竹楼,学名称“干阑式”。

傣族聚居在云南的西南部,其中以西双版纳地区最为集中。这一带气候炎热而潮湿(属亚热带气候),仅有两季:雨季和旱季。雨季大约出现在每年的5到10月,这段时间几乎天天下雨,因此他们的房子既要防雨又要防潮。所以一般都做成尖尖的屋顶,而且把房子架高成楼(防潮湿),多数的傣族民居在楼上多做有外廊或平台。这种建筑一般是用竹子做的,所以就称傣族竹楼,学名称“干阑式”。

二、云南民居的建筑特点

云南各地的民居的特点为:

1、昆明老民居

昆明老民居具有地方特色,分布最广的是三间四耳或三间六耳三间厅土木或砖木结构的“一颗印”式建筑。僻街小巷多为寓所,大街闹市又为前店后坊或前店后家。

1910年滇越铁路通车后,受西方文华的影响,又出现了欧式建筑,如巡津街的法式住宅楼房,云南大学的会泽院,正义路马市口的万来祥西药房,金碧路的惠滇医院等等,同时出现了广州骑楼式店铺和新式临街店铺,如同合仁街、金碧路、三市街等。

2、大理民居

大理的白族的民居,他们的住房一般以三间为一单元建筑,并称此单座建筑为一“坊”,再以此单座建筑组成不同平面布局的院落。比如两坊组成的“曲尺形”住房;三坊组成“三坊一照壁”院落;四坊组成“四合五天井”的四合院落。

而较大的住宅则由几个院落组成不同形状的“重院”,不过此类组群建筑的数量很少,没有一定的政治势力和雄厚的经济实力是建造不起的。

3、丽江古城

丽江古城充分体现了中国古代城市建设的成就 ,有别于中国任何一座王城,丽江古城未受“方九里,旁三门,国中九经九纬,经途九轨”的中原建城复制影响。

城中无规矩的道路网,无森严的城墙,古城布局中的三山为屏、一川相连;水系利用中的三河穿城、家家流水;街道布局中“经络”设置和“曲、幽、窄、达”的风格;建筑物依山就水、错落有致的设计艺术在中国现存古城中是极为罕见的,是纳西族先民根据民族传统和环境再创造的结果。

4、丽江纳西民居

丽江纳西民居大多为土木结构,比较常见的形式有以下几种:三坊一照壁、四合五天井、前后院、一进两院等几种形式。其中,坊一照壁是丽江纳西民居中最基本、最常见的民居形式。

在结构上,一般正房一坊较高,方向朝南,面对照壁。主要供老人居住;东西厢略低,由下辈居住;天井供生活之用,多用砖石铺成,常以花草美化。如有临街的房屋,居民将它作为铺面。

农村的三坊一照壁民居在功能上与城镇略有不同。一般来说三坊皆两层,朝东的正房一坊及朝南的厢房一坊楼下住人,楼上作仓库,朝北的一坊楼下当畜厩,楼上贮藏草料。天井除供生活之用外,还兼供生产(如晒谷子或加工粮食)之用,故农村的天井稍大,地坪光滑,不用砖石铺成。

5、西双版纳民居

云南少数民居的另一种布局,如同现代的单幢花园式住宅,一般不以“间”为单位。此类建筑的平面布局比较灵活多样,有方形、矩形、椭圆形和不规则形等,大多为一家一院,四周绿树掩映,矮篱围绕,环境十分幽静。

村寨由纵横交错的道路和两旁一幢幢竹篱笆分隔的竹楼及小院组成,寨边竹林密布,林荫之中即平展的稻田,远处散落竹棚,是专供过路人及农民在栽种、收获休息的。比起城市花园式宅院的环境,更具有大自然的情趣和秀丽。

参考资料来源:云南省建筑业协会-云南民居的建筑布局和艺术形象

三、云南各地建筑风格?

云南各地建筑风格有哪些呢?想要知道答案嘛,下面是中达咨询小编梳理的有关云南各地建筑风格相关内容,基本情况如下:

丽江古城民居是纳西族建筑艺术和风格的集中体现,它在纳西族井干式木楞房形式基础上吸收汉、白、藏等民族建筑的优点而形成。民居建筑多为两层木结构楼房,穿斗式结构,土坯墙,瓦屋顶。布局形式最为典型的是三坊一照壁、四合五天井等类型。房屋注重局部装饰,如门窗饰以木雕图案,外廊小照壁用大理石装饰,大过梁的梁头雕成兽头,庭院采用鹅卵石或五花石铺装等,是功能与艺术结合的产物,有鲜明的民族风格。目前,有32处庭院已被确定为第一批国家重点保护民居。丽江古城平民化的纳西民居和以东巴文化、纳西古乐为代表的独特文化,构成了丽江古城一幅幅纳西族的风情画卷.

古城建筑集汉、藏、白等各民族之大成,并具纳西族独特风格,是中国现存古城中极为罕见、保存完好的少数民族古城。选址和布局充分利用了地理环境和黑龙潭水系。建筑物依山就势,层叠起伏。

云南少数民族绚丽多姿,丰富多彩精神和物质文化,透过风格迥异、生动别致的建筑艺术,也得到了如实的反映。

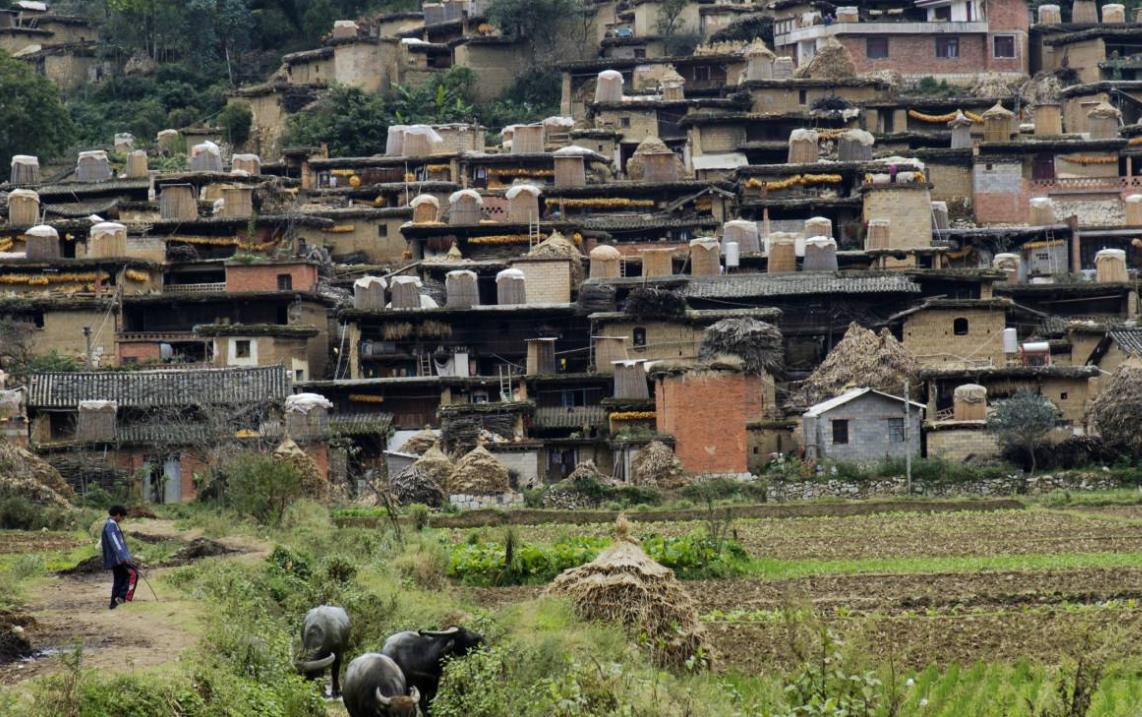

冬暖夏凉的“土掌房”

在滇南的彝族地区,常风一种平顶房“土掌房”。这种房舍多建在斜坡上,有时遇上那些较为集中的寨子,远远望去,高低错落的平顶似阶梯级级而上,显得十分整齐,稳重,端庄,表现了彝族房舍建筑的艺术特点。

“土掌房”的建筑结构,以块石为墙基,用土坯砌墙或以土筑墙,有的大梁架在木柱上,担上垫木,铺上茅草或稻草,草上覆盖一层稀泥,再放上细土捶实而成,有的梁放置于墙上,梁上铺以木板、木条、树枝或竹子,上面再铺一层土,经洒水抿捶,形成平台屋面,滴水不漏。这种建筑多为平房,但也有二层至三层楼的,平台屋面既是屋顶,又可作粮食物品的晒场。在云南的山区,半山区,尤其是在那些坎坷不平的地方,这种平顶屋面是非常适用的。

“土掌房”结构简单,经济实惠,比建盖土木结构的瓦房省工、省料、省钱,比建盖草顶房又整洁、牢固结实。这种“土掌房”还具有冬暖自凉、防火性能好的优点,只要注意保养平台屋面,一般可住数十年或上百年,即使需翻修更新,也较其他建筑省力。因此,杂居在这些地区的哈尼族和傣族,也喜欢建盖这种“土掌房”。

幽美别致的傣家竹楼

具有亚热带明媚风光的傣家竹楼,以其别具情趣的建筑式样和风格,把风景艳丽的西双版纳和瑞丽江两岸点缀得更加迷人。幢幢竹楼在多以竹篱相隔,自成清幽恬静的院落。那些高大挺拔的椰子树、枝叶茂密的柚子树和果实累累的芒果树以及那摇曳多姿的凤尾竹,把一幢幢竹楼掩映在茂林修竹之中,真是幽美极了。

傣家的竹楼,俗名又叫“干栏”,是壮傣人民勤劳和智慧的结晶。这种“干栏”式的建筑,除柱子、楼架用三十多棵质地坚硬的原木外,楼板,墙壁均用竹子直剖压平而成,屋顶用“草排”覆盖。竹楼开门的一方,还有走廊、凉台,供晒晾衣裙、洗脸洗脚和乘凉休息。竹楼呈四方形,分上下两层,楼上住人,楼下饲养牲畜。楼上一般均为为内外两间,也有三至四间者,内间为卧室,外间为主人进餐、休息或接待客人的场所。虽然仅在外室开一小窗,但凉风均能从竹壁隙中透入,因而即使酷热的夏天,也有十分凉爽惬意之感。

按傣族人民的传统习俗,每当新竹楼落成时,总要欢快地举行“贺新房”仪式,祝愿新房牢固和主人身体健康。在房主人搬进新房的那天清早,事先受到邀请的客人们便络绎不绝地来到新居,有的向主人献鸡,有的献米。在客人们敬献礼物的同时,“赞哈”还要为主人歌唱祝福。常常是一家建盖新房,全寨人人喜气洋洋。

蜚声满誉的“三房一照壁”

富用滇西北高原气息的纳西族民间建筑,常以“三房一照壁”的鲜明特点,赢得人们的赞美。所谓“三房一照壁”,即指正房较高,两侧配房略低,再加一照壁,看上去主次分明,布局协调。上端深长的“出檐”,具有一定曲度的“面坡”,避免了沉重呆板,显示了柔和优美的曲线。墙身向内作适当的倾斜,这就增强了整个建筑的稳定感。四周围墙,一律不砌筑到顶,楼层窗台以上安设“漏窗”。为保护木板不受雨淋,大多房檐外伸,并在露出山墙的横梁两端钉上裙板,当地称为“风火墙”。为了增加房屋的美观,有的还加栏杆,做成走廊形式。最后为了减弱“悬山封檐板”的突然转换和山墙柱板外露的单调气氛,巧妙应用了“垂鱼”板的手法,既对横梁起至保护作用,又增强了整个建筑的艺术效果。通过对主辅房屋、照壁、墙身、墙檐和“垂鱼”装饰的布局处理,使整个建筑高低参差,纵横呼应,构成一幅既均衡对称又富于变化的外景,显示了纳西人民高超的建筑水平。

避风、抗震的白族民居

白族的住宅建筑多为砖木结构的瓦房,平而结构多以“三房一照壁”为主,少数富裕人家也有“四合五天井”的布局。两种建筑形式的屋而均用筒板瓦覆盖,前面重檐,形成前出廊的格局。“排架”(以一排柱子为主的屋架叫排架)承重,四柱落地。左右后三方用土基墙围护,前面及中间用木板为隔,山墙到顶,屋面挑出的(建筑上叫“悬山”)较山墙直出屋面的(建筑上叫“硬山”)为多。“硬山”构造有防止邻居火灾波及的作用,在“排架”间和楼板照面枋的下面,前后均有一根通穿的枋,当地叫做“穿枋”,它把整所房子的“排架”联成一个整体,与照面枋、檐口挂枋和落地枋相互作用之后,增强了抗震能力。

大理是个多风地区,每年出现大风日数既多,风力又强,尤以下关一带,最大风速可达十二级(即每秒风速四十米左右)。这种劲风,在我国内陆是很罕见的。在与自然作斗争中,白族劳动人民积累了丰富的经验。对常年多是偏西的风向,他们就将主房的布局坐西向东,门窗都开在向东那面,风从屋后吹来,自然不易进入室内,对于从其它方向吹来的风,就由四合院或“三房一照壁”的平面组合形式来解决。白族建筑的照壁比较高大,主房、厢房和厅房一般是层高均等,不分主次,充分起至互为屏障的作用。由于从房屋坐向,平面组合到立面处理,都为避风步步筑防,所以并不为劲风所烦扰。此外,充分利用当地盛产的鹅卵石来砌墙,也是白族建筑的一大特色。

易于建盖的“千脚落地”

分布于云南各地傈僳族住房大多竹篾房和木楞房为主。这种就地取材和极易建盖的竹篾房,由于房屋的四周和中间许多部位,都需用许多竹木桩直插入地,被当地群众形象地称之为“千脚落地”。建房时的地基,通常都选在靠山斜坡上,然后沿斜坡竖立几十根木桩,在木桩上面铺盖木板,四周围以竹篾篱巴,上覆盖茅草或木板。屋内一般分为二到三间,进门第一门为客室,屋中央高火塘,上面置铁三脚架或三块石头作为烧饭时的支撑,客至都是围火塘而坐。第二间为男女卧室,一般不允许外人入内。若子女结婚,有的另盖新居,有的则将房屋面积扩大,父母住内室,子女住外室。竹篾房的一面一般作畜厩或堆放杂物。散居在兰坪、维西一带的傈僳族则多建盖象木匣式“木楞房”。这种住房的四接合处,均用长约五、六米,粗二十公分的木楞横架而成,每一接头处均砍削出凹槽便于啮合稳固。小型木楞房底梁上直接铺设地板,中、大型的木楞房还要增加若干根底梁,以便铺接地板。地板的中间要留一米见方的土穴作为火塘,家人即围火塘而卧。每屋均有相对的两扇门,开在架有竖梁的木楞墙两侧。屋顶多用板覆盖(也有用茅草盖的),再用石头紧压木板。与汉、白、纳西等族杂居的内地傈僳族住房,因受周围民族建方的影响,大都采用较为经久耐用的土木结构的草、瓦房。

竹篾房和木楞房,由于结构简单,且就地取材易于建盖,加之历史以来各地傈僳族都保有盖房互助互帮的习惯,盖新房时亲友和邻居常携带各种建筑材料支援,大家一齐动手,多一日之内可成。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询: