一、中国民俗文化对旅游业发展的影响

在民俗文化旅游的开发过程中,除了对其本身文化价值的重视之外笔者认为,还应考虑以下的一些问题:

一、民俗文化旅游开发的可持续发展问题

民俗文化的开发必将干扰民俗文化原有秩序和发展过程,使落后地区受到旅游者外来文化的冲击 当地居民思想行为的混乱和盲目仿效追随将淡化原有文化的特征,进而在长远角度上破坏了旅游资源特征,从而影响民俗文化旅游资源的可持续发展。

当地居民思想行为的混乱和盲目仿效追随将淡化原有文化的特征,进而在长远角度上破坏了旅游资源特征,从而影响民俗文化旅游资源的可持续发展。

这种现象在我国的许多地区业已出现,随着改革开放的日益深入,越来越多的人追求时尚的现代生活,大多数民俗文化形态逐渐淡出入们的生活,成了人们逐渐遗忘的角落,民俗发展后继无人,青黄不接,许多已经面临断线的危险。还有一些民俗旅游村落在外界的影响之下,日常生活已面目全非,与外界趋同,掌握传统的民俗技艺的人也逐渐减少。近期,河南大学做了一次暑期社会实践调查,他们组织了一个民俗文化考察团,沿黄河流域先后走访了三门峡、洛阳、郑州、开封和商丘等地,在调查中他们发现,“沿黄”民俗文化的现状十分令人担忧。许多人认为,现代化的生活方式必然淘汰那些传统落后的东西,又由于民俗文化的经济效益在许多地区未被发掘,所以在城市里,除了有一些公园会定期组织一些民俗节目表演外,而像道情、皮影戏等民俗艺术,目前仅仅有少数老年艺人会表演,有些甚至已经完全灭绝。不难想象,长此以往,我们宝贵的文化遗产将在我们的忽视之下消失殆尽。

尽管我们知道,民俗是发展变化的,同时民俗文化中也或多或少存在着一些不健康、不科学的成分,但我们在旅游开发工作中还是应当尽可能的做到,在认真取其精华去其糟粕的同时,尽量真实地反映民俗文化,保持其原生态的一面。我们应当认清,只有民族的才是世界的,失却自己的民俗文化特色,也就基本失去了民俗文化的生命力,更无法实现民俗旅游的可持续发展。

二、民俗文化旅游开发的内容选择

民俗文化是一个涵盖非常广泛的社会文化构成,它以民间文化和风俗为主体,包括了生产与生活习俗、娱乐竞技习俗、岁时节令习俗、礼仪制度习俗、民间文艺等,其内容非常庞杂聿富,在旅游开发过程中,应当做到对开发对象的了解,并精心选择开发内容。当地民俗文化越有特色,与客源地文化习俗差异越大,越能够产生吸引力,所以,在选择开发项目时,应主重有特色的部分

三、开发效益的问题

作为一项产业的旅游业,其开发的目的是为了追求一定的经济效益,而作为旅游业中的一个组成部分,民俗旅游的开发又有它自身的复杂性,一方面他要追求经济效益,要通过吃、住、行、就业、招商引资等带动地区经济,另一方面又不能只顾赚钱,使具有文化性的民俗旅游因商业气息过浓而影响文化内涵的体现,把握好二者之间的平衡,才是我们进行旅游开发的长远之计。

在民俗旅游项目的开发过程中,首先应当选择恰当的经营管理制度,其次应注重开发地区的区位特征。民俗文化的旅游开发应慎选区位,注重开发区域的可进入性和环境状况,尽量依托常住人口和流动人口规模都比较大的城市,使景点构成产品组合,优化投资效果。

四、民俗文化旅游开发的组合状况

首先,要处理好单一景点与成片的旅游区之间的关系。一个孤立景点的市场吸引力不大,可进入性也不强,应尽量组合成旅游线路进行开发。其次,要开发一个理想的民俗文化旅游胜地,应做到文化、乡情、景观三者的和谐统一,这样才能使游客从景和物中真正了解文化和乡情,使旅游活动更丰富、更真实、更有意义。

最后,旅游购物也是旅游开发过程中应当注意的一部分。旅游购物是旅游消费中最有弹性的因素,尤其在民俗旅游中,由于民俗旅游商品能够较好的满足游客求新求异的心理,又能很好的展现当地的民俗文化,因而其开发是大有可为的。大力发展具有纪念性、工艺性和实用性强、民族特色和地方特色浓厚的旅游商品、食品、服饰和工艺品应当是民俗旅游开发的一个重点项目。传统产品要巩固,新产品要大胆开发,这些必将为民俗旅游开发的成功提供强大的支持。

总之,民俗旅游可以说是当代旅游业发展中的一颗闪亮的明珠,它将以它那传统、神秘、迷人的风姿为我们展现中华民族的深厚的又化内涵,作为一名旅游工作者,我们应当使它历久弥新,不断放射出迷人的光芒。

二、中美面子观差异及其对跨文化商务谈判的影响

中国人讲面子是在桌面上,在谈判过程中;美国人讲面子是在谈判后的合作过程中。前者有可能保住了台面上的面子,却在实际合作中亏损;后者严格维护谈判结果的面子,于是通常能保证在实际合作中不丢银子。

三、我国传统文化对消费心理有什么影响

1. 中国文化强调人伦主义

现在虽然家庭核心化,三世或四世同堂的现象有所减少,但传统的家庭伦理观念仍然保持着,亲子之间的相互依存关系很是明显。中国人的家庭往往就是一个消费单位。在中国,个人的消费行为常常与整个家庭的行为活动息息相关。因此在中国,个体的消费行为不仅要考虑自身的需要,而且要顾及整个家庭的消费需要。家庭生活周期是作市场分析时必须要考虑的,仔细研究每个周期的特点,具有市场营销的意义。比如从年轻单身阶段,到新婚阶段到生儿育女阶段,到儿女成人离开家阶段,各阶段有不同的消费心理和消费需求。这种情况使得企业在产品开发及营销服务等方面应该注意产品的多功能、多用途以及综合性强的特点,尽量使产品能够适合家里各成员不同阶段的需要。另外,在产品或劳务信息传递和沟通方面,口传信息沟通比正式的信息沟通渠道(如广告)更能让中国人相信和接受。

2. 中国文化重视人情关系

这种人情关系可从两个层次来了解:一是人情往来,即凡有婚丧嫁娶之类的事情,都要赠送礼品或现金,再比如在一些包装精致的商品上,印有“馈赠佳品”,即是这种倾向的反映。

二是重义轻利,注重情义和精神价值,轻视物质利益,强调人与人之间的感情和道义,是中国文化的一大特色,同时也是中西文化之间的主要差异之一。比如在人际交往和正常的工作关系中,过于重视超越规则的感情交流,热衷于互相馈赠各种礼品甚至金钱,以强化相互关系。重义轻利在消费行为中的表现就是人情消费盛行,比如“送礼就送脑白金”成功的原因就在于很好地利用了人情消费的契机。

3 .中国文化讲究中庸之道

中庸之道是儒家的一种基本主张,其思想精髓是“和”,是权衡之后的一种微妙平衡,

一种和谐。就个人而言,中国人往往竭力遵守群体规范,力求在言行举止上与大家一致,避免突出个人风头。这种文化意识反映在消费行为上表现为求同和从众心理,尽量取得他人的认同和接受,比较容易接受大众化的商品。此外,儒家文化追求精神境界,讲求道德的贤者风范,注重通过个人品质的修炼达到完美的人格,节制个人欲望被视为一种美德,从消费行为上表现为注重商品的实用性和耐用性。了解到这个特点,在商品的开发、生产和促销方面就能有的放矢,减少风险。

4.中国文化特有的面子文化

由中国传统文化中的“礼”演变出了中国特有的“面子”文化,经过几千年的发展后,时至今日人们对面子更加看重。如果说中国人甘于平庸,那还不完全,只要有机会,中国人还是极想露脸的。中国文化的一大特色就是人际交往中讲究自己的形象和在他人心目中的地位,重视脸面。近年来的研究文献表明,与其他国家相比,中国人尤其注意通过印象整饰和角色扮演在他人心中有一个好印象,获得一个众人赞誉的好名声。所以,中国人对于丢脸之事深恶痛绝,而对露脸则心驰神往。所以,中国人特别注重给别人和自己留面子。反映在消费者行为中,中国人过于看重体面的消费,过于看重与自己身份一致、与周围他人相一致的求同心理和人情消费,在许多时候甚至出现“死要面子活受罪”的不良消费行为。

四、简要说明推动文化与旅游深度融合的意义。

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,推动文化与旅游融合发展,对于促进旅游业转型升级,实现文化传承创新,具有重要意义。

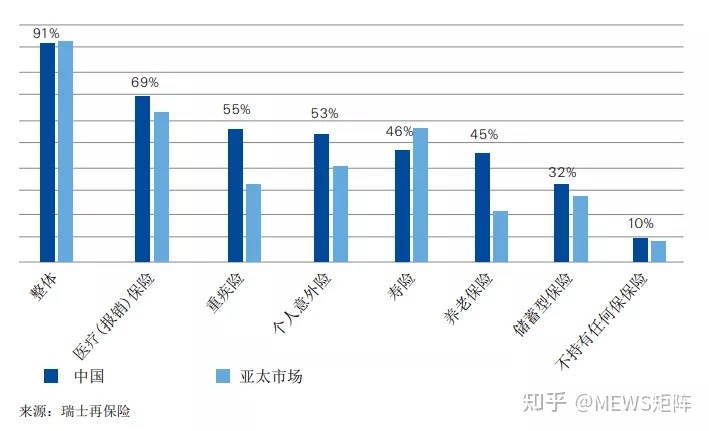

首先,旅游是综合性的社会文化活动,其实质是体验文化、寻找文化差异,自诞生之日起,就与文化密不可分。据亚太旅游组织“游客愿意支付的额外项目”调查结果,有60%的人愿意为“有机会获得更多的文化体验”买单。文化和旅游融合是物质和精神的双丰收。

其次,文化资源为旅游业发展提供了最深厚、最持久、最具魅力的元素。世界旅游组织将文化旅游定义为:“人们想了解彼此的生活和思想所发生的旅行。”浓郁的文化性、民族性、地方性、区域性最符合旅游的本质特征,成为旅游发展的生命和灵魂所在。

再者,文化产业和旅游产业都具有强关联性、高渗透性、边界模糊等特点。两个产业互有交叉,文化产业为旅游产业提供丰富的内容产品,旅游则为文化消费创造巨大的市场空间,为文化保护传承提供有力支撑。

据世界旅游组织统计,在全球所有旅游活动中,由文化旅游拉动的占40%,在欧洲超过50%。这说明,两大产业融合发展具有坚实的市场基础。

推进文化和旅游融合发展,就是要借助现代技术手段,充分发挥文化资源的旅游价值,用文化元素提升旅游产品的文化品质和内涵,形成新的文化旅游发展业态,推动旅游业转型升级,拓展文化市场空间,促进文化消费和文化传播。

扩展资料:

构建文化产业和旅游产业融合发展大格局

文化产业和旅游产业融合发展已成为现代服务业发展的必然趋势,要构建文化产业和旅游产业融合发展大格局。

第一,完善文化产业和旅游产业融合发展的体制机制。文化与旅游部门的机构整合,有利于形成协同发力、合作共推、相互支持、相互促进的体制机制。

要加强顶层设计,制定出台产业集群打造、龙头企业培育、品牌项目开发、复合型人才培养、投融资体制改革等政策措施,积极推进旅游区域合作,形成资源共享、市场共建、互利共赢的发展格局,把文化旅游产业真正打造成新的经济增长点。

第二,整合文化产业和旅游产业资源,规划发展空间布局。围绕丝绸之路经济带核心区五大中心建设,《自治区文化产业发展专项规划(2016—2020年)》已编制;

规划设置了“两核、三带、三区、多点”的文化产业空间布局,推动形成“两核引领、三带同进、区域联通、特色鲜明、资源互补”的文化产业发展新局面。

第三,合理利用文化和旅游资源创新发展模式。发挥新疆旅游资源富集优势,促进文化与旅游深度融合发展。推动数字传媒、数字娱乐、动漫游戏、数字音乐、互联网服务等相关产业与旅游产业相结合。

通过虚拟旅游、场景再现等数字化体验服务、互动服务,提升旅游参与感。通过文化创意改造转型升级现有的各类文化旅游项目,加快智慧旅游发展,延伸文化旅游产业链,增强文化旅游产品供给和营销能力。

参考资料来源:人民网—推动文化产业和旅游产业融合发展

五、面子文化对旅游消费者行为的影响

面子文化对旅游消费者的行为是一种浪费,对个体经营者来说,是个利好的行为。刺激了他们的消费能力

六、浅析中国文化对消费者行为有什么影响

中国传统文化对消费者行为的影响主要表现在如下方面。

1.以“根”为本。中国自古以来的文化传统重家、重族、重国,生命血统的延续是头等大事,望子成龙、望女成凤以光宗耀祖。子女的教育消费在家庭开支中占据较高的比例,亲情消费、伦理孝敬消费在“宁愿苦自己不愿伤感情”的支配下成为中国消费者购买行为中不可缺少的一部分,在国家遇到自然灾害时,中国人会毫不迟疑地捐钱捐物,以履行“天下兴亡,匹夫有责”之志。

2.和为贵。中国人认为人类是自然的一部分,人与自然是“和谐”的关系。受古代自然崇拜、天地崇拜的影响,注重和谐与统一,并努力“顺其自然”并与身处的环境保持和谐。消费者讨厌人造的防腐剂,女性消费者不喜欢香波中的化学成份。认为细菌是根本的病痛之源,中国母亲的首要职责是保护孩子和家人不受细菌的侵害,空调、洗衣机、肥皂和食品由此大力宣传“无菌”概念。痛恨“假冒伪劣”产品,但又按照“大事化小,小事化了” 的与人为善原则宽容和解处理。

3.关系主义。中国是一个“关系导向”的社会,关系文化是中国特色文化之一,被视为了解中国消费者行为的核心概念。在关系主义下,消费者的交易活动往往不是单纯的经济利益算计,还有人情往来、互惠交换、面子问题等微妙复杂的方面。消费者的购买行为往往不仅仅是一次经济交易,而且是种社会互动和关系交往。中国文化一向看重人情往来,有“礼仪之邦”的美称,送“礼”是普遍存在的现象,是人们相互传递感情和美好愿望的一种必不可少的手段。中国人送礼注重包装、内容和价格,包装越豪华越高贵,礼品越高档,也就越显示出送礼人的“诚意”。礼品消费构成中国人消费行为特色之一。

4.面子与公众。受儒家思想影响,社会状态和地位是一种投资,消费者会将钱花在社交场合需要的商品上。实质上,就是中国人很注重“面子”,“面子”在中国人的消费行为中起着很大的作用。对于中国人而言,社会地位不仅意味着成就,而且是一个人及其家庭、亲属乃至宗族地位的确立标志。中国人往往为了强化别人眼中自己的社会形象而调整消费动机,来维护自己的“面子”和自身的社会地位,从而家用的价格便宜,外用的价格昂贵。与中国人面子相关的消费行为集中体现为攀比消费、炫耀消费和象征消费。于是,在各种消费的相互攀比中追求世界顶级名牌、奢侈品等,但对家中使用的商品价格却极其敏感,更在于其功能特色,昂贵的床单和维利利亚内衣等就商机不足。

5.安土乐天。中国人将国产品归类为“土”,代表价廉物美、理性消费;将进口品视为“洋”,代表时尚超前、感性消费。对消费价格喜好整数讨厌尾数,视尾数为小气和麻烦。尽管年轻一代受西方消费文化影响较大,与中老年消费行为有较大的差异,但在安土乐天的文化氛围中,对产品或者服务的选择上很大程度上来自家人和朋友的推荐,品牌忠诚度不高,口碑营销最为重要。在消费行为上主要体现为:对于时新的、不确定、非传统的产品或购买渠道心怀芥蒂,不愿意昌险。中国文化一向比较怀旧恋古,对故乡的眷念,对往事的回忆,对先人旧友的缅想,往往超过对未来的憧憬。在消费上,这种“思古之幽情”再加上现代科技的包装就极易激发中国人的消费行为。