文旅部公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,有啥信息值得关注?

最值的大家关注的信息就是目前相关的24个省份,正在进一步释放消费者的消费能力,由于该地区的某一地点出现特色的时候的确会吸引广大消费者前往,甚至有时候就连当地人也会多次在该地区的景点进行消费,增加消费者的喜爱同时也能够有效恢复旅游业的再次发展,甚至能够带动全国旅游市场的经济状况。

近年来,云南省积极培育壮大夜间文旅消费新模式,夜间文旅消费正成为云南文旅消费的重要增长点。文化和旅游部公示拟入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,云南五个项目入选,分别是昆明老街、南昌街、向东南花市、保山市高黎贡文化创意产业园、德宏傣族景颇族自治州傣族古镇和迪庆藏族自治州独克宗古城。省文化和旅游厅评选出昆明斗南花市丽江千古情景区。首批24个省级夜间文化和旅游消费集聚区,进一步释放文旅消费潜力。

如果我们要考虑出去玩首先还是要关注当地疫情,如果出去游玩的后果是造成了新冠疫情的传播的话,我觉得是有必要在反思一下的,毕竟我们的国家正在积极消除新冠疫情对各行各业的影响,虽然我们不能为了自己的国家添砖加瓦,但是也不能在背后使绊子,遵守国家防疫政策是每个人应尽的义务,如果有人想要破坏我们的防疫结果面临他的肯定将会是行政处罚!当然在我们的生活中最好的方式就是能够积极配合,这样让我们的国家早一点恢复常态化我们就可以早一点肆无忌惮的出去旅游了!

全省各州市文化和旅游行政部门正指导省级夜间文化和旅游消费集聚区落实落细各项政策,统筹做好疫情防控及安全生产工作,不断丰富文化和旅游业态,优化产品和服务供给,促进夜间文化和旅游经济高质量发展。

文旅行业如何持续掘金夜游?

近日,为大力发展夜间文化和 旅游 经济,更好满足人民日益增长的美好生活需求,文旅部办公厅发布《关于开展第一批国家级夜间文化和 旅游 消费集聚区建设工作的通知》,提出将分批次遴选、建设200家以上符合文化和 旅游 发展方向、文化内涵丰富、地域特色突出、文化和 旅游 消费规模较大、消费质量和水平较高、具有典型示范和引领带动作用的国家级夜间文化和 旅游 消费集聚区。

据携程发布的《2021上半年 旅游 夜经济报告》显示,2021年上半年用户人均夜游次数达1.3次,夜游人均消费达187元;上半年夜游景区及玩乐门票销量同比增长469%。今年“五一”、端午节假期期间,夜游门票订单量比疫情前的2019年分别增长150%、300%。爆发式增长的夜游数据带来实打实的“真金白银”,也彰显了文旅行业“掘金夜游”的雄心壮志。

细究起来,夜游是夜经济的重要组成部分,而夜经济早在2019年就大行其道。2019年8月,在国务院印发的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》中,夜经济成为国家层面促进消费的20条意见之一。随后,在全国各地出台的新一轮促进消费政策中,夜经济渐成高频词汇,北京、上海、南京等城市纷纷颁布相应举措,打造综合性夜间经济模式。今年,上海、沈阳、西安等城市围绕重点领域,密集推出提振夜经济的升级版举措,持续培育和壮大消费新动能。艾媒咨询发布的数据显示,2021年中国夜间经济市场规模预计将超过36万亿元。

如今,文旅部再度发文,明确鼓励建设国家级夜间文化和 旅游 消费集聚区,这背后有何深意?

全国多地打造“不夜城”

近年来,全国各地纷纷出台政策鼓励夜间经济发展,推动夜间消费供应和消费需求的增长。相关分析数据显示,2016年以来,中国夜间经济规模快速增长,截至2020年底,中国夜间经济规模突破30万亿元,较去年同期增长了5%,预计2022年将突破40万亿元。

而此前,上海、天津、重庆、青岛、杭州、石家庄、南京、西安、成都、南昌、宁波等地相继出台相关政策措施,加码夜间游项目,打造“不夜城”。

璐影文化认为,用文旅消费带动当地夜经济发展,注定要围绕几个关键词进行,首先是文化,城市文化要典型、有特色;其次是 旅游 ,城市要对 旅游 者有吸引力,这是用文旅拉动夜经济的必要条件,没有特色地方文化就无法吸引 旅游 者来城市 旅游 ,基本就执行不了文旅消费的带动方式;最后是夜间供给的条件、能力和内容,倘若夜间消费内容单一、项目设计能力不足、容纳接待条件有限,则“巧妇难为无米之炊”。

企业竞相加码夜游经济

随着政策利好以及需求蓬勃增长,夜游产品供给量急剧增加。除各地政府外,企业也随之加速入局。

近日,海昌海洋公园针对暑期升级了夜宿产品。海昌海洋公园CEO张建斌表示,围绕国家大力支持建设“城区、街区、景区、商区”四位一体的夜间经济体系指导政策,海昌结合自身深耕海洋文旅的资源与优势,全新推出“海昌·夜时光”产品生态体系,借夜间潮玩的深度体验,加深与消费者之间的 情感 链接。

与传统的海洋馆夜宿不同,海昌海洋公园“海洋鲸奇夜”将夜宿环节设置于全球唯一的7度倾斜式沉浸大展缸前,游客们可以与魔鬼鱼、海龟等上万只海洋动物一同入眠。在两天一夜的旅程体验中,游客将从“吃、住、游、学、娱”等多方位开启沉浸式海洋 探索 之旅。

实际上,除海昌外,其他主题公园企业亦随着夜经济的兴起而逐渐转变策略以求快速入局。据了解,江苏常州中华恐龙园推出了奇幻《D秀》,游客可在暑期每晚19:45进行观看。同时,上海迪士尼乐园也在举办五周年庆典之际,推出了全新夜光幻影秀,其中包含全国首个漫威主题烟花秀。

此外,今年北京欢乐谷推出了六期·天光夜谭项目,其中包含六大体验内容,包括“夜游、夜秀、夜赏、夜宴、夜购、夜读”等。尽管该项目此前就已推出,却在暑期格外受到欢迎。

值得一提的是,夜游项目也要注重可持续发展,避免一哄而上、雷同化、简单化。“一些主题公园的夜场项目缺乏创新,只是园区常规活动的延伸。”在北京大学文化产业研究院副院长陈少峰看来,真正的夜游项目,应该是独立、有内容、有主题的,能在夜间带给游客不一样的体验。

能够掀起夜间旅游热潮的原因有哪些?

国内城市掀起夜间旅游发展热潮,不同形态的夜游产品吸引了广泛的市民和游客群体参与,例如自贡灯会等夜游节事活动、类似故宫旅游景区夜游项目、温州瓯江夜游综合业态、开封的小吃夜市、多个系列的旅游演艺以及各城市的灯光秀等,再辅以夜间文化艺术休闲、街区夜游以及丰富的夜间生活,夜间旅游人气不断上升,正在成为文化旅游的新风尚。

马牧青:文旅融合、沉浸旅游与夜经济(马牧青)

摘要

从现代 旅游 发展来看,当下 旅游 已从观光过渡到观光与休闲并重时代,而休闲 旅游 本身就是精神层面的,没有文化内涵和主题,也就谈不上精神感知和体悟。

图片

陈璠:“十四五”规划提到了要以 旅游 促进文化传播。各地以文塑旅、以旅彰文,例如博物馆、民俗节庆活动、文化展演等层出不穷。那么在您看来,“文化”和“ 旅游 ”产业应该采用哪些有效方式进行融合?有人说文旅融合应该从 旅游 和渠道两方面下功夫,您是否同意?在您看来,哪些品牌可以从文旅融合中受益?

马牧青:关于文旅融合,首先要了解为什么要融合?从 旅游 产生和发展 历史 看, 旅游 本来就是携带文化与精神的一种活动,正所谓“文化是 旅游 的灵魂, 旅游 是文化的重要载体”。对于 旅游 者,文化层面的精神需求是 旅游 的根本动因,一次难忘的 旅游 必定是一次文化之旅、精神之旅。

在中国,最早开启游学之旅的孔子曾提出“智者乐水,仁者乐山”的 旅游 审美观。其“乐山乐水”的自然之游蕴含着一种文化层面上的精神情愫,而“听乐观礼”则堪比一场文化 旅游 盛典。同为山东人的刘勰则提出“登山则情满于山,观海则意溢于海”的朴素 旅游 观,也说明 旅游 就是一种文化精神活动。

从现代 旅游 发展来看,当下 旅游 已从观光过渡到观光与休闲并重时代,而休闲 旅游 本身就是精神层面的,没有文化内涵和主题,也就谈不上精神感知和体悟。

基于此,文化和 旅游 需要融合, 旅游 不仅是一项游乐活动,更是一项文化活动,过去说 旅游 就是玩,是一种异地生活体验,但在研学、休闲、度假、康养大背景下,已演变为一种实实在在的生活,这就是 旅游 者的终极诉求。

既如此, 旅游 市场在哪里?文旅融合的方向、路径和方法就在哪里。文化来源于生活,高于生活; 旅游 则是体验生活,归于生活。基于这个判断,文旅融合的结合点在于生活,方向、方法和路径也一定是趋于生活。如果问,文化和 旅游 采用哪些有效方式进行融合?我只能说,生活化是文旅融合的基本原则。

至于有人说文旅融合应该从 旅游 和渠道两方面下功夫,我不太理解这个渠道是什么意思?如果硬说 旅游 渠道,不妨把 旅游 产品分作两类:一类是文化 旅游 产品,偏重于有文化的 历史 和生活,这类是真正的 旅游 产品,只不过融入了特定文化主题,如带有景区文化特色的主题博物馆、主题演艺、主题民宿、民俗活动等;另一类是 旅游 文化产品,偏重于有 历史 和生活的文化,如景区所在城市的博物馆、图书馆、文化馆、展览馆、主题乐园、 历史 文化街区以及节庆活动等。

以上产品或业态本来就是一种市场自发形态,在文旅融合背景和市场下会更具优势,从中受益。

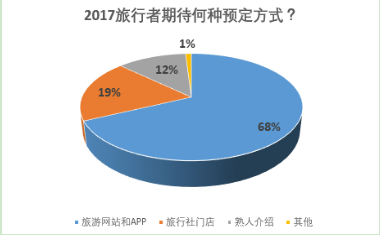

陈璠:随着智慧 旅游 发展驶入快车道,沉浸式 旅游 、数字化体验产品越来越多,不仅让 旅游 资源借助数字技术“活”起来,也切实提升了人们的出游体验。有业内人士表示,文旅融合要求推动博物馆、美术馆、图书馆、剧院、非物质文化遗产展示场所等成为 旅游 目的地,对此您是否赞同?在如今“智慧 旅游 ”大行其道的当下,目前有哪些成功的、依靠智慧与 科技 手段进行文旅融合的成功案例?

马牧青:沉浸式 旅游 、数字化体验产品必须契合并强化 旅游 景区、 旅游 区的文化主题,而不能为演艺而演艺,否则就会成为没有灵魂、没有特色的大众化产品,在哪座城市都可以有,也就不成其为文化 旅游 产品。

沉浸式 旅游 、数字化体验产品确实活化并增强了文化 旅游 产品的主题内涵、个性特色、以及产品的形象性、生动性、体验性和互动性,极大地丰富了现代 旅游 文化产品,“ 旅游 +文化+ 科技 ”,看起来极具想象空间和市场发展前景,文化和 科技 已然成为文化 旅游 发展的两翼。

至于推动博物馆、美术馆、图书馆、剧院、非物质文化遗产展示场所等成为 旅游 目的地,就有点夸大其词了,就连包含博物馆、美术馆、图书馆、剧院、非物质文化遗产展示场所等所有产品或项目的城市都不可能成为一个 旅游 目的地,其中一个单体项目何来目的地之说?

沉浸式 旅游 、数字化体验产品本身就是智慧 旅游 、文旅融合手段,当下不少景区、城市都在搞类似地产品,有的看上去很华丽、很热闹,但大都不知所云,昙花一现,繁华过后便烟消云散了。如果非要找出几个较好的案例,演艺类的“印象”“又见”“只有”“千古情”应该算是较为成熟、且有市场认知与影响力的老字号了,它们起步较早,也在不断尝试沉浸式、数字化技术。拈花湾的“禅行”也算一个,有了沉浸式效果,但数字化技术还需迭代。最近河南的两台节目,春晚《唐宫夜宴》和王潮歌的《只有河南·戏剧幻城》爆红全网,是极为成功的案例。

《唐宫夜宴》为什么火?因为节目中的人物、风物活色生香、活脱脱真的一样,因为不仅有艺术审美,更兼具生活气息。俏皮、可爱的小姐姐们好像从古画里走出来一样,还有惟妙惟肖的妇好鸮尊、莲鹤方壶,贾湖骨笛、捣练图、簪花仕女图、备骑出行图、千里江山图,等等,华美典雅,贴近 历史 里的生活,拉近了观者的视野。《唐宫夜宴》堪为一次“ 历史 +艺术+创意+ 科技 ”的完美融合和饕餮盛宴,对于文旅融合是一个很好的借鉴。

陈璠:“十四五”规划中提到了要推进区域协调发展。比如京津冀、长三角一体化发展是国家战略,当地文化和 旅游 品牌必然应该落实这些战略。那么在您看来, 旅游 品牌应该如何推进区域协调发展?应该注意做好哪些方面?区域协调发展免不了打造跨省合作项目,那么各省的 旅游 从业者应该如何合作,取长补短?在这方面有哪些好的案例可以推荐?

马牧青:谈文化和 旅游 品牌的区域协调发展问题,这与京津冀、长三角一体化发展之类的国家战略似有不同。譬如:京津冀区域 旅游 由于区域相近,资源必然近于雷同,且 旅游 市场消费群体趋于一致,如何做出非同质、特色化、互补性、联动强的产品?

譬如:大别山南北的湖北黄冈、安徽六安、河南信阳在共用一个资源,太行山脉东南部的晋南、豫北和冀西也在争抢同质化资源,单纯河南云台山, 旅游 区内多沟少“台”,与晋城的上云台景区其实是一体的,但两家矛盾重重,想联合打造,共享资源、客源与交通,谈何容易?这样的反面案例很多,合作案例几乎没有。

最近提出的长城、长征、黄河、大运河文化 旅游 带,每一条都横跨国多个省市,打造这样的文化带,不仅需要交通连接,更需要主题的统一、文化的脉动、产品的互补,更有不同行政区域的协调互动问题。

更关键的是,这是一条丰富的“带”,是可以向左右辐射的,而非一条单调的主题“线”,从市场层面讲,“线”几乎是不成立的,只是专项消费群体,停留在课题研究和政治层面。

作为“带”,在辐射区域内,就可以形成区域性互补性产品集群,这样打造是有市场价值、有带动性、有现实意义的,否则,如果只是关顾“线”,几乎就是一个虚无的、形式的、毫无市场价值的概念,到头来,可能只有政治层面的意义。

陈璠:近年来,我国 旅游 业发展迅速,出现了乡村 旅游 、红色 旅游 、度假休闲、研学 旅游 、 体育 旅游 、中医药 健康 旅游 、邮轮 旅游 、冰雪 旅游 等一系列 旅游 新业态。您认为这是否能够看作国内大循环新发展格局在 旅游 业中的体现?“夜经济”等新的经济业态近两年受到国家的重视与提倡,能为 旅游 业的未来发展带来哪些趋势?跨境 旅游 回流说明了 旅游 业将在未来出现哪些新的发展动向?

马牧青:乡村 旅游 、红色 旅游 、度假休闲、研学 旅游 、 体育 旅游 、中医药 健康 旅游 、邮轮 旅游 、冰雪 旅游 等一系列 旅游 新业态的出现是市场逐渐发育、催动、发展的结果,也是近几十年 旅游 适应国内经济发展与消费需求的不断迭代而高质量发展的结果,似与大循环战略无关,不过倒是符合国内大循环为主体的市场发展状况。

况且,从 旅游 角度讲,近几年出入境 旅游 是逆差,所谓国内国际双循环,对于我国当下 旅游 业几乎是不存在的,尤其是在疫情期间,连逆差几乎也不存在了,哪来相互促进的新发展格局?

“夜经济”是一个较为泛化的概念,“夜 旅游 经济”才是一个妥帖的说法。“夜 旅游 ”是休闲度假 旅游 的标配产品,也是 旅游 区二消产品的主要空间载体,没有“夜 旅游 ”,就莫谈休闲 旅游 ,更不要谈 旅游 城市和全域 旅游 。

有一点需要分清,单纯的灯火表演不是夜经济的全部,代替不了夜经济,更代表不了夜 旅游 经济,既不是 旅游 全要素,也产生不了较大、较持续的消费。灯光秀太过浮华,“暗夜”已成为一个 旅游 产品,光污染已成为城市挥之不去的阴影,灯光未必持久,围绕城市休闲的功能化产品才是它的全部。而隐藏在灯光秀之后的吃、住、行、游、购、娱才是夜 旅游 经济的全部。

夜经济起码与三个元素有关:一是城市,它是城市生活的另一面,“白+黑”才是一座城市的全部;二是休闲,它是繁忙工作的另一面,会休闲才会工作,夜间是白日紧张工作的调节器;三是年轻人,年轻人是城市夜生活的主要参与者,也一定是夜经济的主要消费者。

眼下正值暑期,跨省 旅游 也许会恢复到疫情前的状况,但对于跨境 旅游 回流,还没有看到任何迹象。当然从长远角度看,出入境游迟早要恢复的。对于疫情,无论是从“生命为大”的传统文化看,还是从国家“人民至上”的宗旨看,不同于西方文化,完全的出入境开放肯定要延缓一段时间。

说出成都发展夜间旅游的优势条件?

成都是四川省省会城市,经济发展能力强,夜间旅游的发展增加发展空间,提升该地区的经济活力。在原本的白天多出更多的时间发展和扩大。

由于白天人们都在上班,夜间旅游还可以为人们放松,看到不一样的世界。

夜经济对旅游的影响?

1、文化旅游“夜经济”(夜间旅游)是一种新的文旅产业发展模式,既让传统旅游资源焕发新活力,也创造出新的旅游吸引点和文化旅游产品;既可以提升城市、景区旅游资源和非传统旅游资源的利用效率以及使用价值,也能够提升游客的时间利用率和旅游体验度。

2、精彩纷呈的夜间旅游能为城市带来经济、社会、人文等多重价值,从而为游客提供一种焕然一新的体验,进而延长游客停留时间,拉动夜间旅游消费。

据中国旅游研究院统计,温州瓯江夜游项目融合光影山水秀、光影渔人码头、光影游船、光影礼堂等多种形式,成为夜间旅游创新的最新尝试。

武汉夜游同样表现不俗,“长江灯光秀”带火两江游览,2019年“五一”期间,该项目共接待游客超过2.2万人,同比增长121.5%;总收入超过200万元,同比增长142.9%。

此外,延安旅游业在大型城市灯光秀《延安颂》的带动下实现井喷式发展,2017年接待国内外旅游人数增长25.7%,实现旅游综合收入增长31.0%。

3、发展夜间旅游,需要注重顶层设计,科学谋划。地方政府和旅游景区应系统规划,差异化布局,逐步推进。要充分考虑城市现有资源,确定“夜游”项目的核心功能,开发符合城市定位和城市气质、凸显城市调性的夜间旅游产品,最终形成独具特色的夜间旅游。

扩展资料

中国旅游研究院大数据显示:超八成受访者表示夜游意愿强烈。国庆期间,游客夜间消费金额和笔数占比均高于全国居民水平。《2020中国夜间经济发展报告》指出:全国5A级景区夜间开放率22.8%,4A级景区夜间开放率20.4%。

传统景区、文化场馆相继推出夜游。全国已形成一批深受本地居民和游客欢迎的夜间文化和旅游项目、夜间节事、夜游街区和夜间经济集聚区。

《报告》显示:城市夜生活体验成为游客夜游首选。文化艺术场馆、电影院、剧场、夜市、集市是最有吸引力的夜间消费场景。

夜跑、夜市、广场舞、剧场、开放麦、相声、音乐节、杂技等可体验参与的夜间活动越来越多。夜间演艺门票价格三年来持续下降,演艺防控措施调整后,第3季度环比增长超7倍;超过八成受访者表示夜间文化需求、休闲需求、消费需求基本可得到满足。

参考资料来源:人民网--点亮文化旅游“夜经济”(新语)

参考资料来源:人民网--夜经济激活城市竞争力