一、戒嗔是什么意思?

嗔 就是发怒,恼火的意思

戒嗔 通俗一点就是 莫生气,戒除嗔恨心

二、戒贪戒嗔戒痴什么意思

意思如下:

戒贪,就是对于已经得到的还觉得不满足,还想长期占有 因此需要戒掉。

因此需要戒掉。

戒嗔,就是对得不到东西产生一种恨意。因此需要戒掉。

戒痴,就是只把自己的力比多投注到对方那里而不转移,这就是弗洛伊德精神分析里面所说的一种偏执状态的力比多投注的状态。因此需要戒掉。

简介:

意思的意义有很多,如思想,心思;意义,道理;意图,用意;意志;神情;情趣,趣味;引申指代表心意的宴请或礼品;意见,想法;迹象,苗头;象征性的表示等。

晋葛洪《抱朴子·遐览》:“虽充门人之洒扫,既才识短浅,又年尚少壮,意思不专,俗情未尽,不能大有所得。”

《三国志·吴志·陆逊传》:“ 陆逊意思深长,才堪负重。”

苏轼 《渚宫》诗:“当时郢人架宫殿,意思绝妙般与倕 。”

薛福成 《庸盦笔记·史科二·谈相》:“ 道州杨厚菴尚书,意思深长,貌亦儒雅。”仰天。

三、佛教三戒具体含义是什么

佛教中的“三戒”指“戒贪”、“戒痴”、“戒嗔”。佛家有所谓“贪、痴、嗔”三念:

“贪”是指陷于色、声、香、味、触等五欲之境而不离的心理活动。佛教认为,“贪”是佛教修行的大敌,是产生一切烦恼的根本,所以将贪列为根本烦恼之一。

将“贪”与“嗔”、“痴”等一起作为有害众生修行的“三毒”。

“嗔”又作“嗔怒”、“嗔恚”等,指仇视、怨恨和损害他人的心理。佛教认为对违背自己心愿的他人或他事物生起怨恨之情,会使众生身心产生热恼、不安等精神作用。

对佛道之修行是十分有害的,因而佛教把嗔看作是修行的大敌。嗔恚是三毒中最重、其咎最深的,也是各种心病中最难治的。

“痴”又作“无明”,指心性迷暗,愚昧无知。“痴”既为一切烦恼之所依,因而自然也就成了根本烦恼之一。而且它是随顺其他诸根本烦恼共同起着作用。

佛教修行的目的就是要消灭无明,断灭痴愚。

扩展资料:

佛教伦理思想是佛教有关道德理论、道德观念、伦理规范以及道德实践的教义学说。佛教教义的重要组成部分,主要体现在佛教的戒律和清规中。

其思想是在佛教氏期发展演变过程中逐步形成的。早期佛教注重个人的解脱,故其伦理思想和道德规范偏重于个人的身心修养,以五戒(戒杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒)。

十善(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋、不邪见)为基本道德信条,以求得阿罗汉果为其最高道德理想。

参考资料来源:百度百科-三戒

四、嗔戒是什么意思

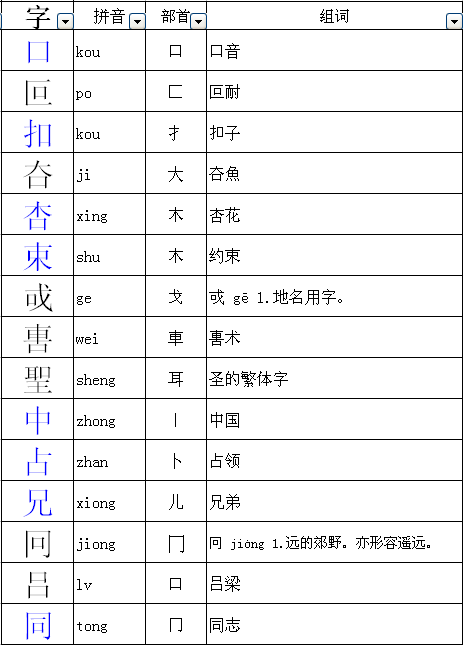

“嗔”的意思是“生气、发怒”;所以,“戒嗔”的意思便是说不要发怒、不要生气。嗔 chēn

部首笔画

部首:口 部外笔画:10 总笔画:13

五笔86:KFHW 五笔98:KFHW 仓颉:RJBC

笔顺编号:2511225111134 四角号码:64081 Unicode:CJK 统一汉字 U+55D4

基本字义

1. 怒,生气:~怒。~喝(hè ㄏㄜˋ)。~诟。~斥。~睨。 2. 对人不满,怪罪:~着。~怪。~责。

五、白子画的要戒嗔是什么意思

基本意思是遇事不要冲动、发怒,需要耐心来解决问题。

《花千骨》里,白子画接任掌门大典时,摩严宣读新掌门要“戒贪、戒嗔、戒情”。擅长读微表情或细心的观众会发现,白子画只有在听到“戒情”的时候面部表情略有迟疑。之后,随着剧情之发展,我们也得知了,“情”之一字,终成为子画的“生死劫”。由此,关乎白子画“生死劫”的关键连接,就此已指向了“绝情”一事。