一、熔融状态指的是什么 什么是熔融状态

1、常温下是固体的物质在达到一定温度后熔化,温度升高时,分子的热运动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程成为液态,称为熔融状态

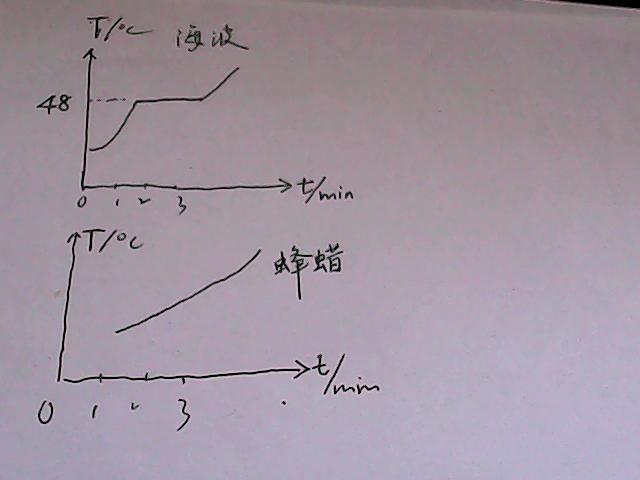

2、熔融是指温度升高时,分子的热运动的动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程,是一级相转变,有热焓、熵和体积的增大,发生熔融的温度叫熔点或熔融温度。小分子晶体的熔点温度范围很窄,而聚合物由于结晶不完全,其熔融温度往往是一个较宽的范围(一般为10~20℃)。

二、在化学反应中的熔融状态是什么意思?熔融到底是什么情况?

熔融状态原在常温下是固体的物质(一定是纯净的物质而不是混合物)在一定温度下达到熔点变成液态物质,有液体的某些物理性质,叫该物质的熔融状态.

例如单质铝的熔点是660.37度时成为液态铝;再例固体氯化钠在800.7度时变成液态氯化钠;

熔融状态只对纯净物而言,如果虽是固体物质但属混合物,则没有固定的熔点,也不存在熔融状态。例如玻璃.

又有些固体物质在加热时,不经过液态过程,直接变成气态物质叫升华,由于不经过液态,因而也不存在熔融状态,例如碘.

在熔融状态下的反应的反应条件一般是高温。一般使用的是熔融状态的延伸概念,即高温。作为一种反应条件而已,不能跟定义混淆。

熔融状态是化学中使用的名词,对应物理中即为熔化过程中的固液共存状态。只有晶体在熔点时可能处于固液共存状态。

三、什么是熔融状态

常温下是固体的物质在达到一定温度后熔化,温度升高时,分子的热运动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程成为液态,称为熔融状态。

熔融是指温度升高时,分子的热运动的动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程,是一级相转变,有热焓、熵和体积的增大,发生熔融的温度叫熔点或熔融温度。小分子晶体的熔点温度范围很窄,而聚合物由于结晶不完全,其熔融温度往往是一个较宽的范围(一般为10~20℃)。

离子化合物在水溶液或熔融状态下都能导电,而共价化合物只能在水溶液中导电,熔融状态不能导电。电离不需要通电等外界条件,在熔融或者水溶液中即能够产生离子,只能在熔融状态下电离的电解质是活泼金属氧化物,他们在溶液中便不存在,因此不能通过溶液中产生离子证明。

某些物质在熔融状态或被溶剂溶解之后,尽管失去固态物质的刚性,却获得了液体的易流动性,并保留着部分晶态物质分子的各向异性有序排列,形成一种兼有晶体和液体的部分性质的中间态。

四、熔融状态指的是什么?

1、简单地说,就是通过温度升高使某种物料由固态变为熔体的过程.

2、换个说法就是,物体在温度升高时,分子的热运动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程.

3、发生熔融的温度叫熔点或熔融温度.

常温下是固体的物质在达到一定温度后熔化,成为液态,这个状态称为熔融状态.也是液态,只是在常温下不稳定.

生活中做红烧肉时,一般要在油锅里熔化冰糖,使冰糖处于熔融状态;又如熔化废铁水用以炼钢等.