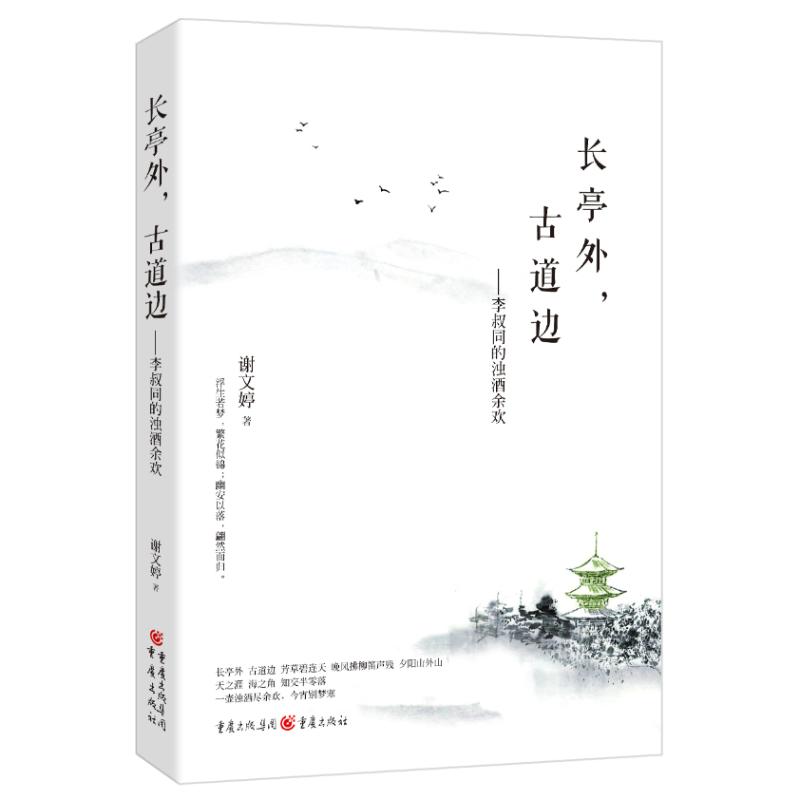

一、长亭外古道边全诗解释

长亭外,古道边

出自近代的《送别》

长亭外,古道边,芳草碧连天

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山

天之涯,地之角,知交半零落

人生难得是欢聚,唯有别离多

长亭外,古道边,芳草碧连天

问君此去几时还,来时莫徘徊

天之涯,地之角,知交半零落

一壶浊洒尽余欢,今宵别梦寒

赏析

弘一(1880—1942),近代佛学大师 俗姓李,名叔同,天津人。曾留学日本,1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧。

俗姓李,名叔同,天津人。曾留学日本,1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧。

意思:

“长亭外,古道边,芳草碧连天”。首先从景物暗示了送别的情景。“长亭”、“古道”、“芳草”都寓意了离别。古时城外专设有用以送别的亭子,故有“十里一长亭,五里一短亭”的说法。

“晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”。作者又进一步用离别的意象来渲染离别的情思。“柳者,柳也”,柳几乎是古诗词中最常见的送别意象,这里有意强调柳的意象,用意即在于此。在徐徐的晚风中,柳枝在轻轻风中摇曳,似乎是友人低低的倾诉,轻轻地叩击着作者的心。此时,又传来悠悠的笛声,再晚风中,在这送别的特定情景中,显得格外凄婉。此情此境作者不由得遥望远方,遥望友人将取的地方。看到的是重重的山脉和辉煌的夕阳。

看着眼前的友人将去,作者自然地联想到其余的朋友,他们又在何方呢?“天之涯,地之角,知交半零落”。原来大半都星散各地,有的在天涯,有的在海角,他们近况如何,他们在作些什么。于是,一念之间,离愁笼罩的心又添上了深沉的思念。

日有所思,夜有所梦,只有伤怀的梦才会夜半醒来,边自然点明了“别梦”的伤怀。自“别梦”中醒来,势必感到夜半的寒意,回想梦中情景,追忆白天的离别,遥想星散的朋友,自然倍感孤苦,倍感伤怀。最后一句的情景虽是设想,但它非无源之水,而是因情而设,是感情的必然发展,与全词浑然一体。

回首全词,意象丰富,意境广阔,词义晓畅,韵律和谐,感情缠绵,浑然天成。从表达的感情来看,也是哀而不伤,愁而不悲,很符合中国传统的审美情趣,即中和之美。全词达到了意象与情思,语言与韵律,形式与内容的完美统一,不愧为一曲送别的绝唱。

二、长亭外古道边全诗解释是什么?

具体如下:

在长亭之外的古道旁边,满地的青草向天边不断延伸。晚风拂过柳梢,笛声断断续续,夕阳在山外山之处。好朋友大多漂泊各地。我拿起酒壶一饮而尽,希望能够使这剩下的欢乐达到极致,可是这分别的痛苦使今晚的梦都是凄寒的。

原文:近代·李叔同《送别》

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,唯有别离多。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时还,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊洒尽余欢,今宵别梦寒。

创作背景:

1915年,回国后的一个冬天,大雪纷飞,旧上海是一片凄凉。李叔同与好友许幻园挥泪而别,却连好友的家门也没迈进。李叔同看着昔日好友远去的背影,在雪地里站了整整一个小时,连叶子小姐多次的叫声,也没听见。随后,李叔同返身回到屋内,把门一关,让叶子小姐弹琴,他含泪写下了《送别》。

李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。