一、问下,我国篆书发展各个朝代有什么代表人物及代表作,各种求解……谢谢!!!

殷周时期,铸刻在钟鼎彝器上的铭文即金文又称"钟鼎文"广泛流行

秦始皇大统后,统称为"小篆",也称"秦篆",

宋刻大观帖周朝太史籀篆书(3张)

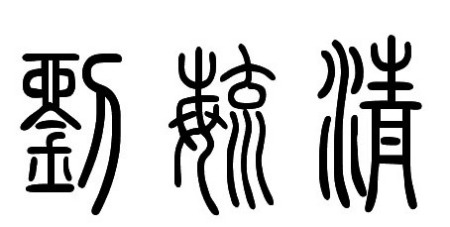

所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。是一种规范化的官方文书通用字体。据文献记载,秦以前汉字书体并无专门名称,而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书,小篆只适合于隆重的场合,如记功刻石、叔量诏版、兵虎符之类。标准篆书体的体式是排列整齐、行笔圆转、线条匀净而长,呈现出庄严美丽的风格,与甲骨文、金文相比,具有这样一些基本特征:字形修长、而且紧画、向下引伸,构成上密下疏的视觉错感,这与自上而下的章法布局也有关系。线条匀称无论点画长短,笔画均呈粗细划一的状态。这种在力度、速度都很匀平的运笔,给人以纯净简约的美感。加之字体结构的趋简约固定的倾向,小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。秦篆有圆笔方笔之别,圆笔以秦刻石为代表;方笔以秦诏版权量为代表,为秦篆之俗体。

汉魏之际是秦篆的强弩之末,除用于碑铭篆额和器物款识之外,难得有独立的篆书。

唐篆,因李阳冰出而复苏,但秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。

宋代金石之学和元朝的复古书风,使用权篆书得以起微潮,以篆书著称者不乏其人但乏超越之力。

明代承元之风,步趋持平。清朝篆书百花斗艳,进入了推唐超秦的大繁荣阶段。

代表人物编辑

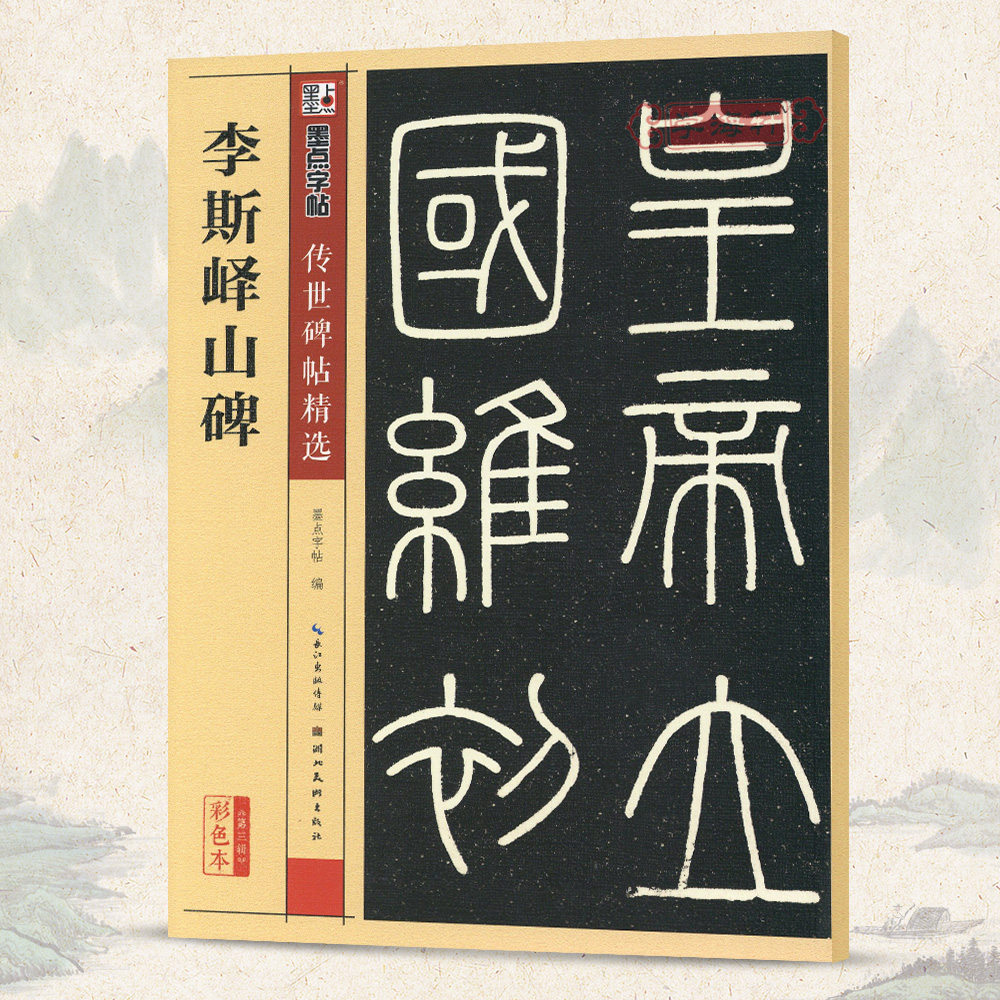

小篆的鼻祖,李斯,字通古,战国时代上蔡人(今河南上蔡县)。后做了秦相,整理制定了秦代的标准书体小篆。现存于西安碑林的《峄山碑》,系宋代摹刻。所书的刻石多已毁没,存世的原石仅两块。相传秦代金、石刻文都出自李斯之手。百废待兴,因此秦国有众所周知的七个同一,其中文字长短常重要的一项,而李斯的小篆便是在秦国原有篆书基础上统一八国文字的结晶。金刻有权、量、诏版,石刻有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽。因而秦代书法最闻名的便是以秦小篆书体所书之刻石文字。李斯所处的秦代是我国历史上的一个重要时期,秦始皇灭六国,统一天下,将战国时期的混乱局面一扫而平。李斯后为赵高所诬,腰斩于咸阳,时年约七十岁。端庄、凝重乃至有几分肃穆之感的秦刻石,向我们揭示出当年在中心集权独裁统治下秦帝国的概况。统一后的秦国强盛异常,表现在书体文字中也必定与之相适应。

篆书类别编辑

汉字的古代书体之一。近人郭沫若《古代文字之辨证的发展》

宋枢密副使赠礼部尚书孝肃包公墓铭

认为:“篆者掾也,掾者官也。汉代官制,大抵沿袭秦制,内官有佐治之吏曰掾属,外官有诸曹掾吏,都是职司文书的下吏。故所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。”篆书

篆书变体,极为繁琐,。古人认为篆书为仓颉所造,但不可信。周宣王太史籀著《史籀篇》,汉人名为'大篆',详'大篆'条。其后列国分治,诸侯力政,文字异形,至秦相李斯乃同一之,汉人称为'小篆','详小篆'条。篆书字划圆转,结构依六书之义,故唐孙过庭谓:“篆尚婉而通”。

大篆

汉字的古代体之一。它的名字见于汉代著作,与'小篆'对称。广义指'小篆'以前的文字和书体,包括甲骨文、钟鼎文、籀文和六国文字等;狭义专指周宣王太史籀厘定的文字,即'籀文'。'大篆'的代表作品,有《石鼓文》和《秦公簋》铭文等。

籀文

(籀书)周代文字,一般认为即'大篆'。或谓与大篆不同,名之"籀篆",甚至视为'奇字'。从广义来说,'籀文'包括大篆、小篆、、古文等;从狭义说,仅指《史籀篇》文字,即宗周之书。秦李斯据以制'小篆',遂以籀文为'大篆'。

籀篆编辑

实同'籀文',即'大篆'。但唐张怀瓘《书断》卷上分列'籀文'和'大篆',认为'籀文者,周太史籀之所作也,与古文大篆小异'。明赵宦光《寒山帚谈》卷上《权与一》亦持此见,以为篆书中'一曰《籀篆》,《诅楚文》,《钟鼎识》、及《啸堂录》,以至杨氏《书统》所载及古篆诸韵,取其合于许氏所取作"籀书"者采焉。一曰"大篆",《石鼓文》是也。'据此,则赵氏所言'籀篆'多同'金文'。清·段玉裁在《说文解字[1] ·叙》注中曾力辨其谬,认为'籀篆'实即'大篆'也。近时学者折中两说,以为从字体上说,'籀篆'与'大篆'(主要指《石鼓文》)尚有差别。故如赵宦光等分列'籀篆'于'大篆'之外,其说亦通。

史书记载编辑

大篆

有两说:(1)指'籀文',即《史籀篇》文字。(2)指'隶书',清学者多主其说。

《石鼓文》

石鼓文

秦刻在十块鼓形石上的文字。唐初在岐州雍县南二十里之三畤原被发现。每鼓一首四言诗,十首为一组,记叙当时渔狩的情况,故亦名'猎碣'。现藏故宫博物院,一鼓已泐无字,其余九鼓亦多漫漶残损。传世著名北宋拓本有明安国《十鼓斋》'中权'、'先锋'、'后劲'三本,已流入日本。

古籀:'古文'、'籀文'的合称。汉许慎[2] 《说文解字[1] ·叙》:'今叙篆文,合以古籀'。

萧籀:汉丞相萧何所作,一作'秃笔书'。元·郑杓《衍极》卷四《古学篇》刘有定注:"萧何作未央宫,前殿成,覃思三月,以题其额,观者如流水。何用秃笔书,时谓之'萧籀'。

金文:殷、周青铜器上铭文的统称,旧称'钟鼎文'、'吉金文'、'款识文'。属大篆系统,包括了小篆以前的大部分篆书形体,是研究古代书法的重要实物资料。近人容庚撰有《金文篇》,较为完备,收可识知金文一千八百九十四字,另附录约一千二百余字。

钟鼎文:即'金文'。上古青铜器般可分为礼器和乐器两大类,礼器以鼎为尊,乐器以钟为多,故以'钟鼎'为青铜器之代称。'钟',经典多作'锺'。青铜器上的铭文,统称为'钟鼎文'。《文选》卷五十五《刘孝标广绝交论》:"书玉牒而刻钟鼎。"李善注引《墨子》:"琢之盘盂,铭于钟鼎,传于后世。

中山王鼎铭文篆书 (3张)

款识文:即"金文"。"款识"者,青铜器上所铭之文字也。《史记·孝武本纪》:“鼎大异于众鼎,文缕无款识,怪之,言吏,吏告河东太守胜,胜以闻。”《汉书》卷二十五上《郊祀志》:"鼎大异于众鼎,文缕,无款识。"注:"韦昭曰:'款,刻也。音式志反。'师古曰:'识,记也。音式志反。'"《通雅》引《卮言》谓:'款'为阴文,凹入;'识'为阳文,凸出。《博古录》谓:'款,在外;识,在内。'凡石、砖、瓦、金等上所刻文字皆可泛称为款识,而狭义专指青铜器上的铭文。又元·吾邱衍《学古编》八《字源七辩》以之为六国古文:"七曰款识。款识文者,诸侯本国之文也。古者诸侯书不同文,故形体各异,秦有小篆,始一其法。"

草篆:草率急速写就的篆书,故名。有省简结构、纠连笔划的特点。清·阮元《积古斋钟鼎彝器款识》卷四《乙亥鼎铭》:"草篆。可识者惟'王九月乙亥'及'乃吉金用作实尊鼎用孝享'等字,其余不可尽识,则以其恣意简损之故耳。"

古篆有两义:(1)泛指"古代篆书"如清桂馥《续三十五举》:"宋人间用古篆作印,元人尤多变态。"(2)指上古文字,如明赵宦光《寒山帚谈》卷上《权舆一》论'九体书':"二曰古篆,三代之书,目见(左目右见)于金石款识。"

古文(古文篆)有三义:(1)广义,从文字学的角度说,泛指甲骨文、钟鼎文、石鼓文、古陶文、古泉文和小篆,是为'古文'系统,与秦、汉后以隶、楷为主的'今文'系统相对称。(2)指殷、周或更前的上古文字。(3)专指晚周、六国所用文字。

小篆

小篆:篆书之一,与'大篆'对称。亦称'秦篆',意指秦始皇统一天下文字而命李斯所制也。小篆笔划圆转流畅,较大篆整齐。秦时刻石如《泰山》、《峄山》、《琅琊台》等,传为李斯所书,为小篆之代表作品。唐李阳冰、五代徐锴与清代的邓石如均是小篆大家。

小篆又名秦篆,为秦朝丞相李斯所创。秦始皇灭六国,统一华夏,其疆域广而国事多,文书日繁,甚感原有文字繁杂,不便应用;加之,原有秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩七国,书不同文,写法各异,亦亟待统一。乃命臣工创新体文字。于是,丞相李斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆就大篆省改、简化而成。小篆又名玉筋篆,取其具有笔致遒健之意而名之。

小篆较之大篆,形体笔画均已省简,而字数日增,这是应时代的要求所致。从古文到大篆,从大篆到小篆的文字变革,在中国文字史上具有划时代的意义,占有重要地位。

篆书的演变编辑

大篆,从汉代以来,一般人都认为是周宣王(公元前827年)时太史籀所造。如汉书艺文志载史籀十五篇,班固注:“周宣王太史作大篆十五篇。”许慎[2] 也说:“宣王太史籀著大篆十五篇,与古文或异。”古文或异者,也就是太史籀就古文加以增损而成,故大篆又称为“籀文”。因此后人都认为大篆是古文之后的一种形体了。

大篆字体,在传世的石刻文字,当以石鼓文最具代表性。此种石器,无疑是中国最古而又最可信的石刻遗物。今藏在北京故宫博物馆。《石鼓文》在书法史上有承前启后的重要地位。石鼓文最古的拓本为世所知者,是浙江省宁波的范氏天一阁藏宋拓本。石鼓文的字体,大致介於周金文与秦小篆之间。可知确是秦始皇以前之物,应当是属于籀书的系统。相对小篆而言,可称为大篆,是大篆文字的代表作。其字体类小篆而较繁复,似宗周彝器而较端整,堪称为典重严整。康有为在其《广艺舟双楫》一中称石鼓文为:“金细落地,芝草团云,不烦整裁,自有奇。体稍方扁,统观虫籀,气体相近,石鼓既为中国第一古物,亦当为书家第一法则也”。可谓赞赏之至。石鼓文向为艺林所宝,但北宋以後,帖学大兴,少人临之,直至清代中叶以後,考古尊碑之风复炽,石鼓文字,尤为书家推重。吴大,能得其典重严整韵致。吴昌硕则发其遒古为雄拔之气。两人书法,皆雄视当代为后世所重。

篆书是大篆和小篆的统称。大篆是周朝时期的文字,广义来说,甲骨文和金文都属于大篆。在周朝,经过了几百年的混乱后,不同的国家发展出了不同的文字,我们可以把它们都看成各种大篆。在统一六国后,秦国综合了七国的文字制定出了一种通用的文字,也就是小篆。现代汉字就是从小篆演变而来的。虽然小篆已经有近2200多年的历史,但它仍然出现在我们今天的许多场合中,尤其是艺术设计和书画作品中。

二、秦汉时期的书法有哪些代表?其特点是?

就书法而言,秦和汉迥然不同。秦时的字体主要是篆书(或称小篆),其特点是字的体态呈纵长方形,笔画均匀,笔画两端圆润,转折圆转,连接自然,笔画好象“玉筷”平放,所以秦篆也叫“玉箸”。秦篆主要反映在刻石上,其代表作品有:《峄山刻石》、《芝罘刻石》、《芝罘东观刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》、《泰山刻石》和《琅琊台刻石》等,但多已不存。

汉代的字体是隶书,其特点是字的体态呈扁方形,笔画波磔(俗称蚕头燕【雁】尾)显著,转折处一改篆书的圆转而为方折,字字独立,结体简朴,布局整齐。汉隶主要反映在木牍竹简上和刻石上,以刻石为佳,其代表作品较多,主要有:《曹全碑》、《张迁碑》、《乙瑛碑》、《礼器碑》、《石门颂》、《孔宙碑》、《华山碑》、《夏承碑》、《封龙山刻石》、《泰山经石峪金刚经》等。

三、秦八体是指什么

秦书八体

& 秦书八体是指秦朝的八体,指的是八种书写的字体。兹分述於后:

1.大篆:是周宣王时太史籀写的十五篇文字。一名「籀文」,则是据写者之名而称的。据段注,则含古文在内(见《说文》页七六六) 。

2.小篆:即秦朝李斯、赵高、胡母敬据大篆而省改,分别写成《仓颉》、《爰历》、《博学》篇,字体有别於大篆,所以称小篆。又一名「秦篆」,那是因为这些字形都是秦时人创的,并且通行於当代,所以称为「秦篆」。

3.刻符:是刻在符节上的字体。

4.虫书:是写在旗帜或符节上的字体。因这些字体有的像鸟,有的像虫,而鸟也称羽虫,所以称为虫书。

5.摹印:是写刻在印材上的字体。印材有大小,所以在写刻之前必须先予规画,这就为什麼称「摹印」的道理。这种字体的特徵是屈曲缜密。

6.署书 是题在匾额上的文字。

7.殳书 是铸在兵器上的文字。殳是一种兵器。

8.隶书是由秦始皇命下杜(今陜西省长安县南)人程邈所作。这种字体书写便捷,辅助篆书的不及。

许慎《说文解字》对秦书八体的概括:

一曰大篆:广义的大篆指秦代以前的甲骨文、金文、史籀文和通行于春秋战国时期除秦以外的六国的古文,狭义上单指籀文。

二曰小篆:如上所述。李嗣真《书后品》赞曰:小篆之精,古今妙绝。秦望诸山及皇帝古玺,犹夫千钧强弩,万古洪钟,岂徒学者之宗匠,亦是传国之遗宝。

三曰刻符:此类篆体专刻于符节上,因系用刀刻在金属上,不能婉转如意,故笔画近于平直,形体近于方正,现存有阳陵虎符上的文字即是。

四曰虫书:也称鸟虫书, 篆书中的花体。秦以前就有这种字体,大都铸或刻在兵器和钟镈上。往往用动物的雏形组成笔画,似书似画,饶有情趣。也书于旗帜和符信,而汉代不乏鸟虫书入印的实例。

五曰摹印:也称缪篆 。其实是汉代摹制印章用的一种篆书体。形体平方匀整,饶有隶意,而笔势由小篆的圆匀婉转演变为屈曲缠绕。具绸缪之义,故名。

六曰署书:也称榜书。清代段玉裁《说文解字注》载:检者,书署也,凡一切封检题字,皆曰署,题榜曰署。

七曰左书:也称史书,佐书。也即秦古隶。称之为佐书,段玉裁认为:其法便捷,可以佐助篆所不逮。近来有学者首先认为隶书之名隶,是起于徒隶所书;其佐书之佐,或是起于书佐(汉代职掌起草和缮写的低级官吏)所书而名。

八曰隶书。为我国文字由古体转为今体的重要里程碑。

再细分,小篆当还有玉筯篆、玉箸篆、铁线篆、草篆等。

自周朝东迁洛邑后,历五百余年诸侯兼并和七国争霸。到了秦统一的时候,在意识形态领域,已如《说文解字》的作者许慎所言,各国“田畴异,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”

尤其文字。

据说当时“宝”字的写法,有一百四十九种形态;“眉”字、“寿”字的写法也都有百种以上。

在字的结体上,有的柔婉流动、有的疏密夸张,有的体势纵长,有的结构狂怪。

从中国书法艺术发展的角度来看,无疑为之提供了丰富的表现形式和内容;但对统一的中国来说,却带来了社会思想政治经济文化等方面交流上的困难与混乱。

秦始皇对此进行了全面的改革,实行“书同文字”,“罢其不与秦文合者”,命宰相李斯将当时所有字体统一为一种书写文字,这就是秦篆。即把原来的史籀大篆简化成小篆,故又称小篆。通令全国使用。

从秦小篆字体来看,它一方面保留了大篆字体结构和象形文字的基本特点;另一方面则对字体的结构进行较大的整理加工,使之相对统一和规范。主要的一是各种偏旁形体统一,每字所用偏旁基本固定为一种,而不用别种代替;二是偏旁的位置相对固定,不能随便移动。三是大致确定每个字的书写笔数和笔顺。

文字的统一,实质是社会生活习俗以及人们的行为方式的变革,有一个认可接受适应的过程;加之在推广之初,人们对小篆的结构也不太熟悉,很难一下写得得心应手。于是,由李斯作《仓颉篇》,赵高作《爰历篇》,胡毋敬作《博学篇》;这三部书既作为学童的识字课本,又是推行小篆的模板,供国人学习临摹。

这种在当时纯粹以实用为主,兼辅美观的文字书体,最后发展成了东方古老的书法艺术之一种。

可以说,小篆的出现,不仅是汉字发展史上的一大进步,也意外成就了中国书法史上的一次辉煌。

公元前219年,秦始皇东巡至峰山今山东峄县境内,刻立《峄山刻石》;后至泰山,刻立《泰山刻石》。

公元前218年,秦始皇至琅邪山今山东胶南;立《琅邪台刻石》;又至之罘山今山东烟台西北,立《之罘刻石》。

公元前215年,秦始皇东巡至碣石今河北昌黎县境内,刻立《碣石颂刻石》。

公元前210年,秦始皇南巡第五次登会稽山今浙江绍兴东南,刻立《会稽刻石》。

这些刻石所书文字,都是标准的小篆字体,俱出自李斯之手。

殷商之甲骨文刻辞,是早期人类与自然神灵信息沟通的一种企图,是蒙昧时代认识未知世界的记录和表达。

商周于青铜器上铸刻铭文即金文或钟鼎文,用以祭祀神灵、记录事件、显示富有、张显权贵。

秦始皇刻石,则是用以歌功颂德,并将其开国大帝的丰功伟绩,刻于巨石,立于名山,与天地共存,如日月恒久。

在这一显而易见的政治目的实现的过程中,不期然使石刻成了一种可以使书法长久留存的载体和形式。秦始皇几乎一生都在寻找长生不老的方法终还是死了,而只有那些石刻还残留至今。也算是一种意义上的恒久与不朽了。

中国书法艺术分碑、帖两大系统,而秦刻石则是在此前秦石鼓文的基础上建立起来的碑系开山之作,对后世的影响巨大而深刻。

《峄山刻石》当是秦篆早期的代表作。字的点划均为线条,粗细一致,圆起圆收,表现圆浑流丽之风格。字体端庄严谨,有实有虚,疏密得当,从容平和且劲健有力。有人评之为“画如铁石,千钧强弩”。其结构上紧下松,垂脚拉长,有居高临下的俨然之态,须仰视而观之。在章法上行列整齐,规矩和谐。有人分析这种整齐化一的风格,与秦朝政治理想是一致的。而总体上的从容、俨然、强健有力的艺术风范,从相当程度上则表现了秦王朝统一时代的精神内涵与指向。

《峄山刻石》原石已被后来曹操登山时毁掉,但留下了碑文。今天所见到的是根据五代南唐徐铉的摹本由宋代人所刻,现藏于西安碑林。

《琅邪台刻石》现存于山东诸城海神祠内,始皇颂诗及从臣诸名已剥落,尚存二世从官名和诏书十三行。书体是典型的小篆,以曲线为主,字体皆为长方,笔划粗细如一,显现雍容典雅之风格。

《泰山刻石》直接继承了《石鼓文》的本质特征,更简化和方整,并呈长方形,线条流畅,疏密匀停,刚柔并济,圆浑挺健,给人以端庄稳重的感受。最具秦小篆的特点和风貌。故唐张怀瑾对其大加称颂,赞其画如铁石,字若飞动,骨气丰匀,方圆妙绝。

小篆在当时一般用于秦朝政府公布的公文、法令、诏书等。而在民间,因其实在是结构复杂,书写困难,速写就更是不易,一种以草书笔法书写的篆字并能急就的字体就诞生了,这就是隶书。

相传当时有一个叫程邈的县吏得罪始皇,关在狱中,见当时狱官的幺牌用小篆书写很麻烦,经十年悉心钻研,化繁为简,化圆为方,创立了这种新的字体。秦始皇看了大为欣赏,不仅赦免了他的罪,还封他为御史,并将这种字体普遍运用于官狱文字事物之中。因程邈是个徒隶,该书体又专供隶役应用,所以就把这一书体称之为隶书。到了汉魏,已臻完善完美,从笔势到结构都成了与秦篆完全不同的一种书体,并为其后楷书的出现奠定了基础。

书法专业术语称秦隶为“古隶”,汉隶为“今隶”。 .大篆:是周宣王时太史籀写的十五篇文字。一名「籀文」,则是据写者之名而称的。据段注,则含古文在内(见《说文》页七六六) 。

2.小篆:即秦朝李斯、赵高、胡母敬据大篆而省改,分别写成《仓颉》、《爰历》、《博学》篇,字体有别於大篆,所以称小篆。又一名「秦篆」,那是因为这些字形都是秦时人创的,并且通行於当代,所以称为「秦篆」。

3.刻符:是刻在符节上的字体。

4.虫书:是写在旗帜或符节上的字体。因这些字体有的像鸟,有的像虫,而鸟也称羽虫,所以称为虫书。

5.摹印:是写刻在印材上的字体。印材有大小,所以在写刻之前必须先予规画,这就为什麼称「摹印」的道理。这种字体的特徵是屈曲缜密。

6.署书 是题在匾额上的文字。

7.殳书 是铸在兵器上的文字。殳是一种兵器。

8.隶书是由秦始皇命下杜(今陜西省长安县南)人程邈所作。这种字体书写便捷,辅助篆书的不及。 秦书八体是指秦朝的八体,指的是八种书写的字体。兹分述於后:

四、春秋战国到秦统一这段时期秦系文字发生了大篆到小篆的变化,其代表作品有哪些?

代表作品:《秦公钟》、《秦公鎛》、《秦公簋》、《石鼓文》、《商鞅方升》、《新郪虎符》、

五、秦朝有什么好的小篆碑贴?书法临摹用的 ...

《泰山刻石》,又称《封泰山碑》——秦小篆碑刻,传李斯书,为秦始皇二十八年(前219)所刻。原在今山东泰安泰山顶已毁,残石现存泰山岱庙,是现在唯·能见到的秦代小篆的真迹。

《峄山碑》即《秦峄山碑》——秦始皇二十八年(公元前219)东巡登峄山而立。秦丞相李斯书以刻石。今峄山实无此碑,而多有传者,各有所自来。

六、秦朝的小篆的特点是什么?? 从笔法和结构两个方面分析下?

一是长方形,以方楷一字半为度,一字为正体,半字为垂

脚,大致比例为三比二。

二是上紧下松,小篆的大部分字主体部分在上大半部,下

小半部是伸缩的垂脚。当然也有下无脚的字,主体笔画在下部,

上出的部分则可以耸起。

三是笔画横平竖直,粗细均匀,所有横画和竖画等距平行,

所有笔画方中寓圆,圆中有方,使转圆活,富有奇趣。

四是平衡对称,空间分割均衡,左右上下对称,这是篆书

不同于其他书体的重要特征。有独体对称,有字的局部对称,还

有圆弧形笔画左右倾斜度的对称。

小篆的基本笔法应当用“中锋用笔”来概括。就是说,笔的主锋必须在点画的中央,不使之外露。其特点是藏头护尾,力含其中,因为中锋用笔写出的凝练劲挺,圆健美观,一直被视为书法的主要用笔方法。