兰亭序书法字帖在家哪何适

兰亭序书法字帖可以布置在家里书房的位置,便于大家瞻仰欣赏学习之用

兰亭序字帖佘雪曼西泠印社出版的好吗

:无

内容概要

书法是我国传统的艺术瑰宝。历代曾涌现过不少书法名家,他们留下了不少精品,成为后世临摹的法帖。近年来,书法艺术随着素质教育的加强,深受广大群众特别是青少年所喜爱。他们在学习和书写过程中,很想从传统的书法艺术中汲取养料,提高自己的艺术修养,又想能尽快掌握从临摹到创作的过程。这是当今书法教育工作面临的新课题。为了满足广大书法爱好者和书写者的这一要求,我社特编辑出版这套《经典法帖·临摹与创作丛书》,分别为《王羲之兰亭序临摹与创作》《怀仁集王羲之圣教序临摹与创作》《米芾苕溪诗帖、蜀素帖临摹与创作》《智永真书千字文临摹与创作》《颜真卿麻姑山仙坛记临摹与创作》《孙过庭书谱临摹与创作》等。

本套丛书分临摹及集字创作作品两大部分,临摹部分以范字为分析对象,着重讲解笔法与结构,使之能完整地学习法帖的真髓,掌握学书的最基本的本领。集字创作作品部分,则以唐宋诗文,历代名联佳句,且以条幅、横披、对联、扇面等多种形式加以示范,目的是供学习者作创作参考,尽快掌握书法艺术的创作本领。这是前人未做过的工作,相信学习者通过系统地学习,从中既可以巩固所学碑帖的笔法结体,又可领略诗词联句的优美意境,不但能提高学习书法的兴趣,而且寓学于乐,陶冶情操,尽快完成书法创作的过程。

书籍目录

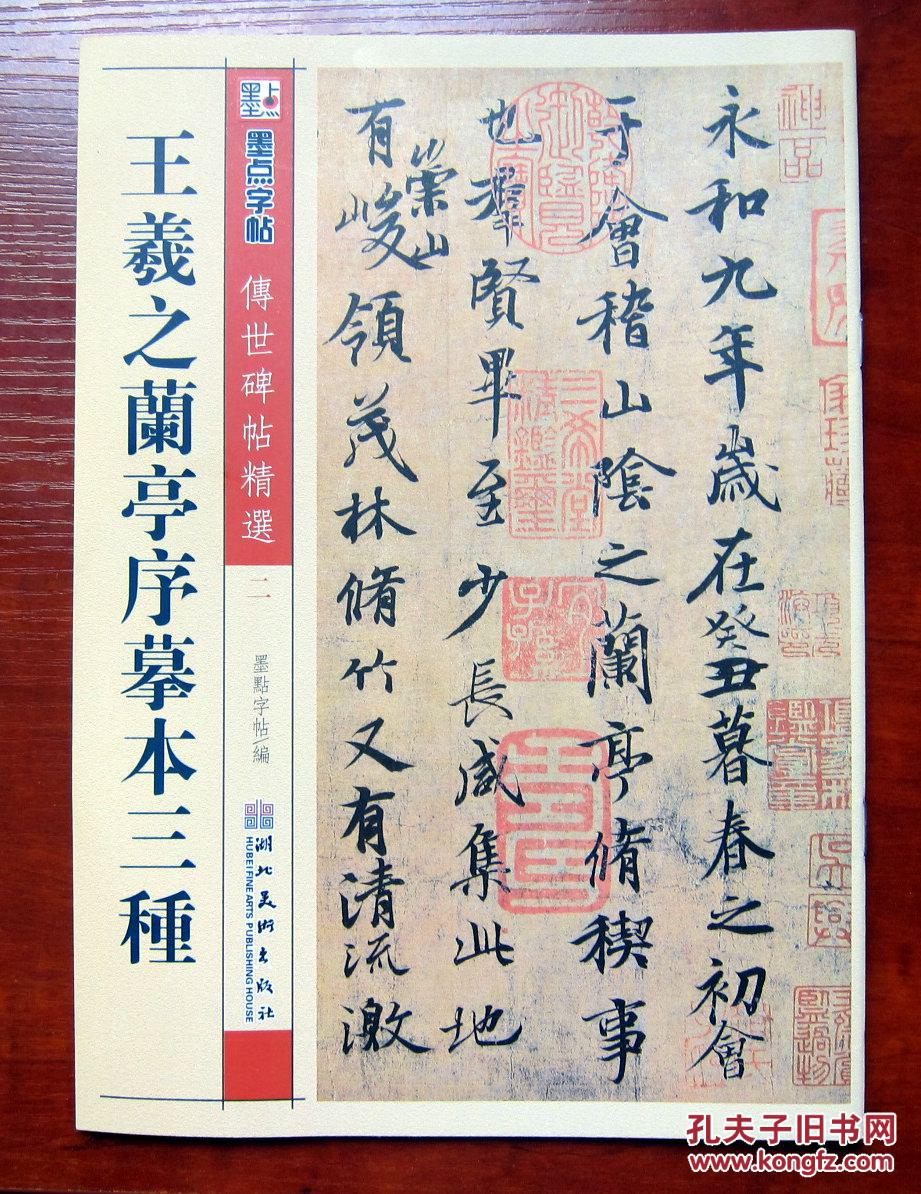

王羲之《兰亭叙》唐摹本原迹王羲之《兰亭叙》基本笔法图解 横 竖 点 撇 挑 钩 捺 折王羲之《兰亭叙》字形结构图解 点画映带 结构映带 使转交递 笔顺选后 同字异形 部首偏帝异形《兰亭叙》唐摹本原迹放大附录: 宋拓定武兰亭 唐虞世南临兰亭贴 唐褚遂良临兰亭贴

媒体关注与评论

前言被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭叙》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。王羲之,字逸少,晋琅琊临沂人(今属山东省),移居于会稽的山阴,遂为浙江人。书工众体,论者称其笔势,以为「飘若浮云,矫如游龙」,目为「书圣」。生于惠帝太安二年,卒于穆帝升平五年,年五十九岁。官至右军将军,世称「王右军」。晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),「初渡浙江有终焉之志」的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修「祓禊」之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有「东山再起」的司徒谢安、「掷地作金石声」的辞赋家孙绰,游心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇「兰亭诗叙」的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差,而不失其重心;其中「之」、「以」、「也」、「为」等字,都有重复,特别是「之」字,写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。王羲之写这篇叙时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异,他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询、褚遂良等临写了几本。以冯承素为首的弘文馆拓书人,也奉命将原迹摹成了副本。唐代摹写古人的墨迹用「响拓法」:在一间暗室里,开一面小窗,墨迹紧贴在窗口上,一张轻如蝉翼的纸覆盖在上面,让窗外透进的阳光照耀得纤毫毕露,拓书人用特制的游丝笔「双钩填廓」(两边用细线钩出轮廓再填上墨去),就会和原迹一模一样,这叫做「响拓」,「响」一作「向」。那时的拓书人多半是书家,冯承素就曾临过王羲之的《乐毅论》,有声于时。承素天姿高秀,对《兰亭》笔法体会甚深,因而他的摹本,更为逼真,连增删涂改墨色的浓淡,点画映带的笔丝牵连,也看得很清楚,与现在照相版和木刻水印的效果一样。唐太宗把这些细心钩摹的《兰亭叙》副本,分赠诸皇子及近臣以为永宝,而原迹竟被他下令埋藏在昭陵作了殉葬品。现在流传的冯承素摹本,存故宫博物院,上面钤有「神龙」(唐中宗年号)小印,是断为唐摹的一个铁证。由于拓书人除冯承素外,还有诸葛贞、赵模、韩政等,也称为「唐摹本」。现存虞世南临本,乃宋人重摹,曾入宋高宗御府,并非真迹。欧阳询的临本今不存,拓本称「定武兰亭」,翻刻本有数十种之多,笔划已钝,字体厚重,很难传出羲之的放逸神采。褚遂良临本字画流动,笔意宛然,但仍具自己面目,因为临本不比钩摹,自难求其完全相似。只有神龙本是从《兰亭》原迹上细心钩摹,点车使转,维妙维肖,墨气随浓随淡,行款忽疏忽密,连下笔的锋芒和使转间的游丝也极其清楚,这就让我们体会到用笔的妙处。诚如元人郭天锡所说「毫芒转折,纤微务尽,下真迹一等」,比起其他本子来,「宜切近真」,完全保存了羲之真迹的本来面目。……

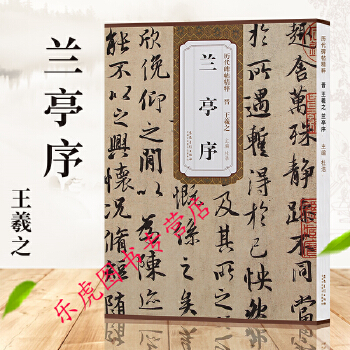

图书封面

兰亭序 书法

兰亭序

简介

兰亭序,又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。为三大行书书法帖之一,系中华十大传世名帖之一。东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他三十三岁时的得意之作。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。因此,历代书家都推《兰亭》为“天下第一行书”。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,唐太宗时冯承素号金印,故称为《兰亭神龙本》,此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本;石刻首推“定武本”。经郭沫若考证,以为相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和近年出土的东晋王氏墓志不类,疑为隋唐人所伪托。但也有不同意其说者。《兰亭序》表现了王羲之书法艺术的最高境界。作者的气度、凤神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

关于《兰亭序》,世间流传着形形色色的趣闻逸事。据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,他曾感叹说:"此神助耳,何吾能力致。"因此,他自己也十分珍惜,把它作为传家之宝,一直传到他的第7代孙智永。智永少年出家,酷爱书法,死前他将 《兰亭集序》传给弟子辨才和尚。辨才和尚对书法也很有研究,他知道 《兰亭集序》的价值,将它视为珍宝,藏在他卧室梁上特意凿好的一个洞内。

唐太宗李世民喜爱书法,尤爱王羲之的字。他听说王羲之的书法珍品《兰亭集序》在辨才和尚那里,便多次派人去索取,可辨才和尚始终推说不知真迹下落。李世民看硬要不成,便改为智取。他派监察御史萧翼装扮成书生模样,去与辨才接近,寻机取得 《兰亭集序》。萧翼对书法也很有研究,和辨才和尚谈得很投机。待两人关系密切之后,萧翼故意拿出几件王羲之的书法作品给辨才和尚欣赏。辨才看后,不以为然地说:"真倒是真的,但不是好的,我有一本真迹倒不差。"萧翼追问是什么帖子,辨才神秘地告诉他是 《兰亭集序》真迹。萧翼故作不信,说此帖已失踪。辨才从屋梁上取下真迹给萧翼观看,萧翼一看,果真是 《兰亭集序》真迹,随即将其纳人袖中,同时向辨才出示了唐太宗的有关 "诏书"。辨才此时方知上当。

辨才失去真迹,非常难过,不久便积郁成疾,不到一年就去世了。

此后又有唐太宗派“萧翼计赚兰亭”的传说……唐太宗对王羲之书法推崇备至,敕令侍臣赵模、冯承素等人精心复制一些摹本。他喜欢将这些摹本或石刻摹拓本赐给一些皇族和宠臣,因此当时这种“下真迹一等”的摹本亦“洛阳纸贵”。此外,还有欧阳询、褚遂良、虞世南等名手的临本传世,而原迹,据说在唐太宗死时作为殉葬品永绝于世。

今天所谓的《兰亭序》,除了几种唐摹本外,石刻拓本也极为珍贵。最富有传奇色彩的要数《宋拓定武兰亭序》。不管是摹本,还是拓本,都对研究王羲之有相当的说服力,同时又是研究历代书法的极其珍贵的资料。在中国书法典籍中有关《兰亭序》的资料比比皆是,不胜枚举。

《兰亭序》是否为王羲之所书,历来也有很多争议,清末和六十年代都曾引发过相当激烈的大公论。

也有人认为兰亭之会是讨论军事的秘密会议,是以书法之名掩人口目。无论如何,其书法地位是不可动摇的。

原文

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也,群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水。列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至,及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之,所欣俯仰之间,已为陈迹犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:死生亦大矣。岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

翻译

永和九年,即癸丑年,三月之初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭聚会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕。把水引到(亭中)的环形水渠里来,让酒杯飘流水上(供人们取饮)。人们在曲水旁边排列而坐,虽然没有管弦齐奏的盛况,(可是)一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。这一天,天气晴朗,和风轻轻吹来。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,这样来纵展眼力,开阔胸怀,穷尽视和听的享受,实在快乐啊!

人们彼此相处,一生很快就度过。有的人喜欢讲自己的志趣抱负,在室内(跟朋友)面对面地交谈;有的人就着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束,放纵地生活。尽管人们的爱好千差万别,或好静,或好动,也不相同,(可是又都有这样的体验:)当他们对所接触的事物感到高兴时,一时间很自得,快乐而自足,竟不觉得衰老即将到来;待到对于自己所喜爱的事物感到厌倦,心情随着当前的境况而变化,感慨油然而生,以前感到欢快的事顷刻之间变为陈迹了,仍然不能不因此感慨不已,何况人寿的长短随着造化而定,最后一切都化为乌有。古人说:“死和生也是件大事啊!”怎能不悲痛呢?

每当我看到前人发生感慨的原由,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)这才知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我—一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作。尽管时代不同情况不同,但人们的情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生死这件大事吧。

王羲之《兰亭序》书法赏析是什么?

王羲之《兰亭序》书法赏析:《兰亭序》遒媚劲健的用笔美,流贯于作品的每一个细部。最卓越的艺术品,往往在极小的空间里蕴含着极其丰富而有“韵”味的艺术美。

《兰亭序》不仅仅是极小空间中的“韵”美,整体上更是如此,总览全篇,错落有致,挥洒自如,变化多端而神气内敛,自始至终流露着从容不迫的气度,给人以高雅清新的艺术感受。

王羲之的字内敛中不失含蓄,苍劲中不失秀美,而《兰亭序》通篇潇洒自然,大小参差,形态各异,没有刻意雕琢的痕迹,“出于天然”。每一字都被王羲之赋有了生命力,或静或动,或躺或卧,而其字态中的一颦一笑、一嘻一怒,超然洒脱显于纸上。静态的字,动态的灵魂,可以见得,王羲之书法的功底如何,当时书写的情感如何。尺幅之内,“群贤毕至”。

《兰亭序》被称为“天下第一行书”,不仅表现在异字异构,更突出地表现在同字别构上。凡重复的字,写法也是各不相同,如据资料显示,五个“怀”字、七个“不”字,各有各不同的形态,千变万化。其中,特别是“之”字,有的洒脱流转,有的工整有序,大小参差,位置各异,千姿百态。

王羲之书法特点:

善于书法,兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。

在书法史上,与钟繇并称"钟王",与其子王献之合称“二王”。李志敏评价:“王羲之的书法既表现以老庄哲学为基础的简淡玄远,又表现以儒家的中庸之道为基础的冲和。”