一、陕西渭南特色传统文化

陕西渭南特色传统文化

陕西渭南特色传统文化,渭南是中华民族的发祥地之一,渭南市具有悠久的历史和文化传承,很多人对其的传统特色都是非常好奇的,下面为大家分享陕西渭南特色传统文化。

陕西渭南特色传统文化1

渭南是中华民族的发祥地之一。中华民族的又称“华夏”即源于渭南:“华”即华山,“夏”指“夏阳”特指横亘于这区间的狭长地域。由这里产生的文明即就是“华夏文明”,因此渭南也有“华夏之根”的称谓。

因其卓著,故延伸为后世中华民族之典。距今约80万年前的“蓝田猿人”,曾在市域内繁衍生息;“大荔人”头骨化石,是 距今约20万年前的原始人类化石;“禹门口洞穴堆积”是旧石器时代遗址;沙苑文化、龙山文化遗址亦影响深远。

秦腔、老腔、同州梆子、碗碗腔、迷糊戏、阿宫腔等多种戏曲剧种蕴积深厚,是中国北方梆子剧声腔的发源地;石雕、木雕、面花、皮影等民间艺术独具匠心。现有国家级非物质文化遗产华阴老腔等12项,省级非物质文化遗产潼关万盛园酱菜制作技艺等84项,名列陕西乃至中国前列。

沙苑文化,龙山文化,西岳庙,太史祠,仓颉庙等,如绝本的经典,记载着华夏文明悠久的历史;蒲城桥陵等数十座唐帝王陵墓,如遥远的星座,闪烁着神奇的亮光。盛唐的古韵,盛世帝国雄风,迷人的大唐历史文化风采。

《诗经》开篇之作《关关雎鸠》即产生在这里。这里亦是“郑”姓、“杨”姓之祖籍。

陕西渭南特色传统文化2

婚育类

换馄饨与吃馄饨。前者所称“馄饨”并非通用意义,而是澄城县一带对造型馍的别称。新婚之日,男女双方互换,成为结婚仪式的一部分。通常男方送给女方的是鸡形馍,喻意为鸡鸣即起,勤于耕织:而女方送给男方的是虎形馍,希望丈夫虎虎有生气。

后者所称馄饨才是真正的馄饨。在渭北地带,凡男子到女家相亲时,必吃一顿馄饨,故在有的地方把“吃了馄饨没有”作为是否订婚的代用语。

色囚子。这是旧时对妇女极度鄙视的劣俗,流行于韩城、澄城一带。囚子,指媳妇,旧时视媳妇为囚犯,入门之后不得随意外出,即是娘家送亲离别时,新娘送别亦不得越过水眼(即滴檐处)。因此称订婚为订囚子,娶妇为色囚子。“色”本字为“寻”,受尖团声变和 、ei韵变影响,由 过渡为sei(色),华阴、白水一带取其本义用“索”字,至今仍称索媳妇。

燎媳妇。旧时流行于富平、潼关、蒲城一带。新婚前夜,先由新郎同辈男青年在新房中嘻闹一夜,名曰烘房。次日新娘花轿到娘家时,又用火把在轿内外烘烤一遍。新娘坐轿到婆家时,先用石灰撒轿一周,继以火把、烧红的铁铧、鞭炮绕轿一周,而后在大门内置一火堆,由新娘从火上跳过方可入洞房。此习为歧视妇女陋俗,但也包含有驱除病邪的'愿望。

拉花童。旧时婚事仪式中的一种职事,由新郎之弟或亲戚中的男童担任。其职责是手持系有12条红布绺的荆棘,于花轿进村前出村迎候并将其导引入新郎家门。流行于韩城、合阳一带。

戴头条。头条为镶嵌有九只银鸡或铜鸡的条形头饰,成亲时佩戴于新娘头上,以求吉利。旧时流行于澄城一带。

拍扫帚。以红头绳将两只石榴系于一把新笤帚上,于新婚之夜由男傧相面对坐在洞房炕上的新郎新娘,边拍扫帚边念诵儿歌,大意为:“拍拍拍,掸掸掸,乡亲听我把歌念。红头绳,绿手帕,明年生个胖娃娃。扎扎角,红头绳,满院跑得噔噔噔。拍一拍,生一百;掸一掸,生一万。不拍咧,不掸咧,生了两个就算咧。”此俗至今仍流行于澄城一带。

送角子。“角子”是一种带馅的馍,为“脚止”的谐音。妇女临产前20日,由其母自娘家送去角子数十个,为劝止女儿走动,以保产前安全之意。此习流行于韩城、合阳一带。

转场。祝贺新生儿满月的一项喜庆活动,流行于华阴、潼关等地。于婴儿满月后次日,由祖父母抱往麦场转一圈,而后去学校转一圈再回家,意为带其见世面,长见识,以祈长大后事业有成。

扎牙馍。新生儿转场后被母亲抱回娘家小住,返回时由外婆缚一串扎牙馍挂在婴儿脖上,祝愿他早长牙齿。此种扎牙馍由动植物造型的小馍串成,下坠长命锁。

饮食类

大刀面。渭南地区食品以面食为主,故重视面条制作,不惜费时费力。大刀面系指将揉好的硬面擀成薄片后,用重达10公斤的大刀切成面条,故名。流行于华阴、潼关一带。

椽头馍。蒲城一带的传统食品,一说因揉制成形前须用椽(杠子)挤压八次故称椽头馍;一说因形状似椽头得名。

喝汤与喝的馍。渭南地区不少地方将喝汤作为每日饮食的重要内容,故将喝汤作为吃早饭(韩城)、吃晚饭(全地区)的代称。而华县则将早点时吃的馍泡在粥中,称为喝的馍;潼关则称早点为泡馍。

吃汤水。蒲城农村“吃席”的代称。旧时当地举办宴会时,菜肴以汤为主,且用碗盛,故称席面为汤水,现已逐步改为以炒菜为主,但称呼仍沿用旧习。

老碗会。旧时因农民生活水平低,饮食少菜,每日三餐均将饭碗端至门外,冬晒太阳夏乘凉,众户聚食闲聊,故名老碗会。农民生活水平提高后,渐废此习,改为围桌吃饭。

其它

烘庄子。庄子即住宅。新居落成后,主人必设宴庆贺,并燃放鞭炮,谓之烘庄子。流行于渭南市一带。

会和集。古代渭南地区有集市专门从事贸易。明清时,庙会渐次演变为商业性集会,并由寺庙移至村镇。此后会与集并存:前者每年举行一次,规模大,交易物品多,是当代物资交流会的前身。后者规模小,专门从事经营,如粮食集、牲口集等,各镇每月固定数日为集。各地现通常将集、会混同,多数地方称赶集为上会,澄城称跟会,富平则称赶庙。

陕西渭南特色传统文化3

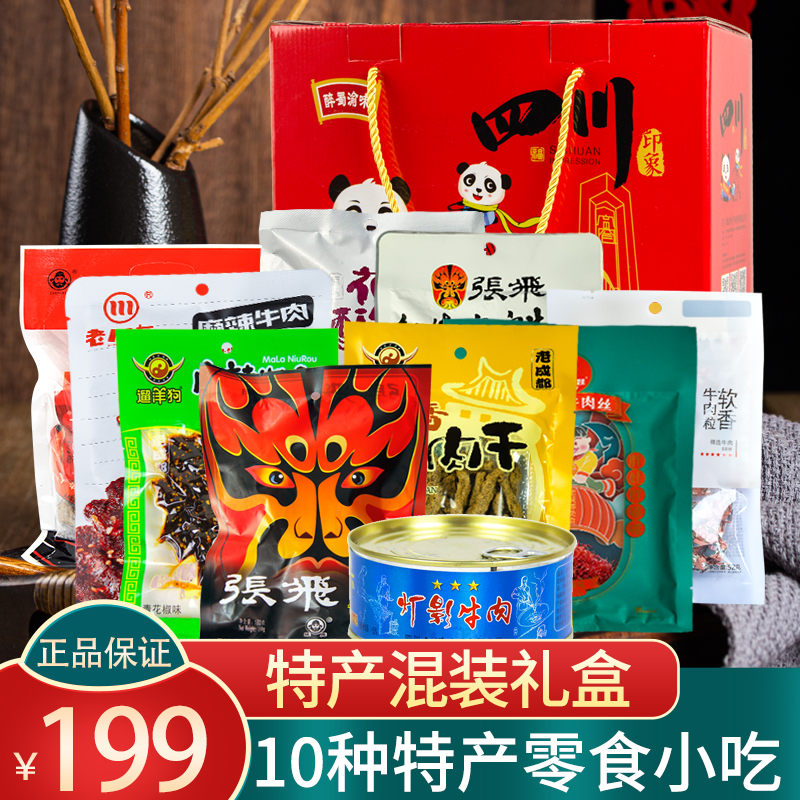

渭南的特产

1、葱兴香椿是陕西省渭南市华阴市夫水镇葱兴村的特产。葱兴香椿属于红椿,由于生长的自然条件、气候、土质是最适地区,因而香椿品质十分好,枝杆壮实,色泽鲜红,气味芳香,鲜嫩可口。

2、华阴水晶饼是陕西省渭南市华阴市的特产。华阴水晶饼因其馅芯透明发亮,犹如水晶而得名。早在宋代,它就享有很高的声誉。曾与燕窝、银耳甚至金华火腿齐名。截止到2022年3月,仍为陕西省的著名特产。

3、华阴大刀面是陕西省渭南市华山的特色面食,名字和华山一样有气魄。顾名思义,大刀切的面叫大刀面。浇上事先调好油炸面酱、豆腐、粉条臊子,调入醋、盐、辣子油,即可食用。特点:面条泛黄,汤红里透黑,酸辣可口。

4、老城油糕是渭南地区特色小吃之一,是使用油炸的一种糕点,呈椭圆形状,馅一般是红糖或者白糖,吃起来既甜又软绵。老城油糕色泽金黄,细腻柔软,经久而不变色不变质,属天然绿色食品,是油糕中的上品佳作。

5、麻食泡是陕西省渭南华阴地区特有的风味小吃,可与西安的羊肉泡发媲美。麻食做工精细,色味俱全,碗面漂一层油泼辣子和飘香的大油珠子,似云版上的明星,又若锦缎上的宝石。透过油层,碧玉般的豆腐块、黄金般的粉条、银白色的葱节、火黄色的蒜沫若隐若现,切成块的锅盔馍埋在下边,手一端碗,香气扑鼻。

二、渭南国家级非物质文化遗产有哪些

渭南是中华民族的发祥地之一。约在20万年前,就有人类在此繁衍生息,留下了“大荔人”头骨化石和新石器时代的沙苑文化、仰韶文化、龙山文化遗址共100多处。这里还有壮美雄奇的华山黄河奔腾咆哮的龙门以及气势恢宏的唐帝王陵墓。五千年文明传承不息,孕育了灿烂的民族文化,留下了极为丰富的非物质文化遗产。灿烂的文化造就了杰出的人才,字圣仓颉、酒圣杜康、史圣司马迁、诗人白居易等是古代中华文化的杰出代表,他们是渭南的骄傲和自豪。渭南市悠久的历史和主要的文化积淀造就了瑰丽多姿而又独具特色的渭南文化,亦称东府文化。近年来渭南市委、市政府对非物质文化遗产保护工作高度重视,采取了一系列有力措施加大抢救和保护工作,取得了阶段性成果。经申报,阿宫腔、合阳提线木偶戏、华阴老腔、华县皮影戏、尧头陶瓷烧制技艺入选国家级保护名录;谷雨祭祀仓颉典礼、杜康酒酿造技艺、司马迁民间祭祀、合阳提线木偶制作技艺等26项入选省级保护名录。渭南市非物质文化遗产非常丰富,保护工作任重道远。当地政府计划在已经取得成绩的基础上,把这项工作进一步推向深入,使其在建设新型工业大市、现代农业强市、特色旅游名市、文明绿色新市中发挥出积极的作用。

一、传统音乐(1项)

韩城行鼓 韩城市文化馆

二、传统戏剧

华县皮影戏 渭南市群众艺术馆

华阴老腔 华阴市华山老腔艺术保护发展中心

阿宫腔 富平县剧团

合阳提线木偶戏 合阳县文化馆

华阴迷胡 华阴市迷糊剧团

同州梆子 大荔县文化馆

合阳跳戏 合阳县文化馆

三、曲艺

韩城秧歌 韩城市文化馆

四、传统美术

澄城刺绣 澄城县文化馆

五、传统手工技艺

澄城尧头陶瓷烧制技艺 澄城县文化馆

蒲城杆火技艺 蒲城县非物质文化遗产保护中心

三、陕西有哪些传统的、特色的音乐文化?

陕西地处我国西北,曾经孕育过繁荣的西周文化和大唐文明。陕西 传统音乐文化流传比较久远的就属秦腔了。再就是最近比较火的华阴老腔,因为谭维维的演绎,上了去年的春晚。接下来比较著名的就是皮影戏了,也有说法华阴老腔是皮影戏的一个分支。歌舞类就是陕西秧歌,安塞腰鼓等等。再就是大家耳熟能详的陕北民歌了。在几千年的发展过程中,从它还分化出以打击乐配器为主的“碗碗腔”。以弦乐配器为主的“迷糊戏”。以及流行于长安一带的吸收了山歌元素的“关中道情”“长安道情”。流行于富平一带的“阿宫腔”。流行于大荔一带的“线腔”等。

四、渭南民间艺术“吹鬼子”,渭北平原上的灵魂寄托是什么?

“心灵上的寄托”是其实就内心的的依赖。“灵魂上的寄托”是在心灵的基础上更强烈的依赖。

心灵寄托是一种内心情绪,是人在悲伤、无助、失望的时候最容易想到的事物,能够给人以鼓舞,激励人面对苦难,勇敢向前。心灵寄托是一种源自于精神层面本能的需求,是将负面情绪疏导至被寄托处,以缓解内心不安,可以说是一种给精神药剂。有心灵寄托的人更少会对生存状态感到迷茫,心底更踏实,因而更有利于人们获得相对高效率高品质的生活。

灵魂上的寄托就是能够让灵魂宁静,让自己感到坦然的人的精神力。 说通俗一点也就是心灵中的那片净土。

在渭南渭河以北的地方,当地人叫渭北,也就是渭河北岸形成的渭河平原地带,这里生活着淳朴的渭北人民,民风淳朴,百姓安居乐于,也就是在这一片土地上有着一个流传百年的一个民间文化遗产“渭南民间艺术”“吹鬼子”。

在渭南渭北一带的“吹鬼子”主要出现在农村的丧葬仪式上,也可以说,在关中平原上对于葬礼文化的根深蒂固可以说一直延伸到汉唐时代,根深蒂固,然而这样的文化背景一直发展到现在都没有找到一个合适的替代,可以说祖祖辈辈都是这样过来的。换言之在我们百姓文化之间无论是多大的事情或者是多小的事情都心里面都有一个仪式行为,或多或少,都不能少了。

当太阳西斜的时候,村道里面传来一阵阵清脆而有鲜亮的唢呐声,周边的人们就会知道在某某地方谁谁谁家里有了事情,带头的唢呐尾巴的号,长号短号加唢呐十来号子人浩浩荡荡地游走在村子里的某一条路上去做一个很长很值得探讨的仪式。鬼子一响整个仪式就有条不紊地开始了然后各负其责的各忙各地主家邀请的艺人也会在相应的时间内赶到。