一、延安有哪些项目被列为国家非物质文化遗产?

延安位于陕西北部,为中国革命圣地,是全国爱国主义、革命传统和延安精神三大教育基地 安塞腰鼓、洛川蹩鼓、陕北说书、安塞剪纸、陕北秧歌等项目被列入国家非物质文化遗产。著名景点有宝塔山、轩辕庙、杨家岭、枣园、黄河壶口瀑布、南泥湾、木兰祠等

安塞腰鼓、洛川蹩鼓、陕北说书、安塞剪纸、陕北秧歌等项目被列入国家非物质文化遗产。著名景点有宝塔山、轩辕庙、杨家岭、枣园、黄河壶口瀑布、南泥湾、木兰祠等

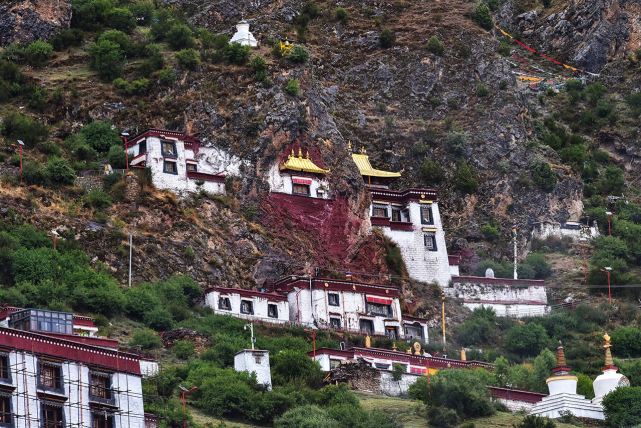

黄帝陵:素有“天下第一陵”的称号,山体浑厚,气势雄伟,环冢砌以青砖花墙,是历代王朝举行国家大祭的场所,如图5-7所示。

黄帝陵

陵、庙所在地桥山现有千年古柏80万株,是我国最大的古柏群。庙内有相传黄帝手植柏,高20余米,是我国最古老、最大的柏树。还有黄帝陵龙驭阁、诚心亭、汉武仙台、“黄帝脚印

石等景观

宝塔山:是融自然景观与人文景观为一体、历史文物与革命旧址合二为一的著名风景区。宝塔始建于唐,现为明代建筑,平面八角形,共九层,高约44m,为楼阁式砖塔。中共中央进驻延安后,这座古塔成为革命圣地的标志和象征。

二、延安有什么特色的东西或者事物啊?!

延安地方特产:

1、洛川苹果

延安市土层深厚,光照充足,昼夜温差大,有利果实积累糖分,是苹果的适生带。所产苹果个大、色艳、细脆、香甜,耐贮运、无污染,品种近70个,其中大部分为富士、新红星、元帅等优良品种。全市种植面积140万亩,年产量约10亿公斤。

尤以洛川县的苹果为佳,被国家外贸部、农业部、商业部、全国供销社列为苹果外销基地县,号称“中国苹果之乡”。

2、延川红枣

延川县东傍黄河,属温带半干旱区,气候干燥少雨,昼夜温差大,日照时间长,是大枣的理想适生区,已有300多年的栽植历史。1982年,朝鲜劳动党主席金日成访问西安,品尝该枣后赞不绝口,随即向朝鲜引进该县优质枣树苗300株。2012年,延川县共有枣园面积8000公顷,总产二千余吨,称为“红枣之乡”。

3、延长酥梨

色泽金亮,果面清雅洁净,皮薄、质细、多汁、味甜,清香爽口。全市种植4万余亩,年产量约万吨。除酥梨外,延长县又有“三宝”之一—斤梨,《陕西果树志》载:“果实大,椭圆形,纵径9.2厘米,横径8.1厘米,平均重470克,最大者可达665克。

果成熟后金黄色,皮厚、精糙,有明显凸出的棕色大果点”。斤梨单果重约一斤,因此得名。

4、甘泉红小豆

甘泉县位于延安市中部,鄂尔多斯盆地陕北斜地东南,属风积黄土,上层深厚,具有耕作熟化层、心上层和田质层等,养分含量较高,适宜红小豆作物所需各种营养成份,加之甘泉县水资源丰富,宜于灌溉,为红小豆生长提供了优质水源。

所产出的红小豆颗粒硕大,结实饱满,色泽鲜艳,出成率、出沙率及产量较高,富含多种矿物质和微量元素,被誉为“红玛瑙”。

5、安塞小米

安塞小米是国家地理标志产品,色泽金黄,颗粒浑圆,粘糯芳香,油脂丰富,富含多种维生素,其粗纤维含量在几种主要粮食作物中最低。2008年,中国国家质检总局对安塞小米实施国家地理标志产品保护。安塞小米在先秦、西汉军屯时期,便有大面积种植。

民国二十四年(1935年)安塞解放后,陕甘宁边区时期开展大生产运动,鼓励垦荒,“小米加步枪”打破了国民党封锁,取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利。

扩展资料:

延安是中华民族重要的发祥地,人类始祖黄帝曾居住在这一带,“三黄一圣”(黄帝陵、黄河壶口瀑布、黄土风情文化、革命圣地)享誉中外。延安更是中国革命圣地,毛主席等老一辈革命家在这里生活战斗了十三个春秋,领导了抗日战争和解放战争,培育了延安精神。

是全国爱国主义、革命传统和延安精神三大教育基地。延安是“双拥运动”发祥地,被民政部、军委总政治部命名为全国“双拥”模范城市。延安有着“中国革命博物馆城”的美誉。截至2016年,安塞腰鼓、洛川蹩鼓。

陕北说书、安塞剪纸、陕北秧歌5个项目被列入国家非物质文化遗产保护名录,有21个民间艺术品种被列入省级民间文化保护项目。

参考资料来源:百度百科-延安

三、延安的民俗文化有哪些

延安民俗文化

延安是中华民族重要的发祥地,相传人类始祖黄帝曾居住在这一带,“三黄一圣”(黄帝陵庙、黄河壶口瀑布、黄土风情文化、革命圣地)享誉中外。延安更是中国革命圣地,党中央和毛主席等老一辈革命家在这里生活战斗了十三个春秋,领导了抗日战争和解放战争,培育了光照千秋的延安精神,是全国爱国主义、革命传统和延安精神三大教育基地。延安是“双拥运动”发祥地,被民政部、军委总政治部命名为全国“双拥”模范城市。延安是中国优秀旅游城市,有着“中国革命博物馆城”的美誉。延安市为国家退耕还林第一市,获批为第二批国家低碳试点城市。2011年,延安全年经济总量达到1113.35亿元,位列陕西省第五位。数千年的历史文化积淀,孕育了韵味淳厚的黄土风情文化。粗犷豪放的延安腰鼓,高亢激越的陕北民歌,古朴精美的民间剪纸,热烈欢快的陕北大秧歌,无不寄托着延安人民对美好生活的希冀。

安塞腰鼓具有2000多年的历史。由几人或上千人一同进行,磅礴的气势,精湛的表现力令人陶醉,被称为“天下第一鼓”。1996年,安塞县被国家文化部命名为“中国腰鼓之乡”。早在1986年,安塞腰鼓就荣膺首届中国民间舞蹈大赛最高荣誉大奖,先后在第11届亚运会开幕式、香港回归庆典、2009年国庆典礼等大型活动中表演,并赴日本、德国等地进行表演。2006年5月20日,安塞腰鼓经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。安塞腰鼓是“安塞三绝”之一。并编成冀教版语文教科书六年级上中第二十九课和苏教版语文6上语文书中第十四课《安塞腰鼓》。也被选入了人民教育出版社的《语文》7年级下册的第17课。

洛川蹩鼓主要流传于陕西省洛川县黄章、永乡、旧县等乡村,为延安著名的"三鼓"(胸鼓、腰鼓、蹩鼓)之一,2006年申报陕西省非物质文化遗产。

宜川胸鼓以鼓舞为基础的一种民间舞蹈形式,它历史悠久,经由古代战争中人们擂鼓助战,传递信号,击鼓庆捷的形式演变而来,原名花鼓,1991年参加省九运会开幕式。1994年参加国庆45周年献礼演出,宜川1996年被文化部命名为“胸鼓之乡”。2007年申报陕西省非物质文化遗产。

延安民俗(15张)

陕北说书西北地区十分重要的曲艺说书形式,主要流行于陕西省北部的延安和榆林等地。陕北说书的唱词通俗流畅,有浓郁的地方特色;曲调比较丰富,风格激扬粗犷,素有"九腔十八调"之称。

陕北民歌陕北是民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称“山曲”或“酸曲”。陕北民歌分为劳动号子、信天游、小调三类。信天游分为高腔和平腔,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

安塞剪纸流行于陕西省安塞县的一种民间艺术。造型美观,剪工精致,而且具有深邃的历史文化内涵,包含了美学、历史学、哲学、民俗、考古学、文化人类学等多方面的内容,被誉为“地上文物”和文化“活化石”。

陕北秧歌流传于陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的传统舞蹈,又称"闹红火"、"闹秧歌"、"闹社火"、"闹阳歌"等。2006年5月20日,陕北秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

延川布堆画来源于广泛流行于民间的拨花,原为枕头顶、裹肚、鞋面、垫肩、钱包、烟袋包上的装饰物。其创作材料为棉纺织土布,染以青、赤、黄、白、黑诸色,以民间传说、戏剧人物、民俗生活、花鸟禽兽为题材,运用纯民间的复合造型法,进行贴块、拼接、镶花、堆叠、缝合,制作出极具民族特色的图案

四、延安的文化艺术有哪些

延安黄土风情文化艺术底蕴深厚、丰富多彩,已成为旅游的新亮点。安塞腰鼓、洛川蹩鼓、宜川胸鼓黄龙猎鼓、志丹扇鼓构成延安的“五鼓”艺术,已打遍中华大地,在多次大型文体活动中屡获大奖,其中安塞腰鼓在亚运会开幕式上,香港、澳门回归庆典活动中,雄伟宏壮的表演打出了国威,充分显示了中华民族扬眉吐气的豪情壮志。延安剪纸、农民画、布堆画、毛麻绣和刺绣等民间工艺,绚丽多彩,以其独特的魅力获得了中外艺术大师的高度评价,许多作品被法、美等国的艺术博物馆收藏,并在国内民间艺术评选中屡获大奖,被文化部命名为“民间艺术之乡”。

陕北民歌、信天游以其高亢激情的风韵深深地感染了各地民众,在全国卷起了一股“西北风”热潮,长久不息。洛川名俗展览馆为陕西省首家集中反映陕北民俗的展览馆,延安万花民俗村被称为活的陕北窑居博物馆,为陕北唯一集游、购、娱和吃、住为一体的综合旅游实体。

五、延安有什么历史文化古迹?

椐史料记载,夏,今延安市属雍州。商,属鬼方。西周,为犬戎与猃狁领土。

春秋时,本境为白翟部族所居。战国初期,中部和北部属魏,南部属秦,后全部为秦。

秦统一六国(前221)后,本境属上郡。

汉仍为上郡。

北魏,在本区南部设北华州和中部、敷城、义州、乐州4郡,北部设东夏州和遍城、定阳、上郡、朔方4郡,以及夏州的金明郡。西魏始设延州、敷州、丹州。

隋开皇三年(583),撤遍城、文安、中部、敷城、丹阳、乐州、金明7郡,仍设延州、敷州、丹州。大业三年(607),废州制,设上郡和延安郡。隋义宁元年(617),增设丹阳郡。

唐、本区属关内道。武德元年(618),撤上郡、延安、丹阳3郡,设鄜州、延州、丹州。武德二年(619),增设坊州。天宝元年(742),废州制,设延安、洛交、中部、咸宁4郡。乾元元年(758),又废郡制,复设延州、丹州、坊州、鄜州。

宋,本区属永兴军路,仍设延州、鄜州、坊州、丹州。宋初,西北部被西夏占据。收复后,设保安、定边2军。庆历元年(1041),设鄜延路。元佑四年(1089)延州升延安府。

金仍设鄜延路,初辖延安府、鄜州、坊州、丹州、绥德州(辖地在今榆林地区)及保安、定边2军。皇统六年(1146),撤定边军。大定十一年(1171),降保安军为保安县。大定二十二年(1182),升保安县为保安州。

元置延安路,领鄜州、葭州、绥德州(后2州在今榆林市区)。

明洪武二年(1369)五月,延安路改设延安府。

清雍正三年(1725年),鄜州升直隶州。本区有两个省辖行政建置延安府和鄜州。

民国2年(1913),撤府、州,属县改隶榆林道。民国9年(1920),道治迁置肤施城。民国17年(1928),废道,诸县由省直辖。

民国23年(1934年)建立陕甘边和陕北两个苏区。

1935年11月,陕甘边和陕北两个苏区改称陕甘省和陕北省。1936年5月,合为陕甘宁省。西安事变爆发后改称中华民国特区。1937年9月6日,改称陕甘宁边区,11月10日改称陕甘宁特区。1938年1月,复称陕甘宁边区。

中央红军长征到达陕北后,于1935年11月成立中华苏维埃共和国临时中央政府驻西北办事处。

1937年1月中共中央进驻延安,9月6日成立陕甘宁边区政府。

1942年7月,陕甘宁边区政府决定新建吴旗县,隶属三边分区。 11月,设延属分区。

1943年1月,成立延属分区行政督察专员公署,辖延安市和延安、子长、延川、延长、固临、甘泉、富县、志丹、安塞9县。

1945年5月,陕甘宁边区政府迁往西安市,11月5月,改为陕北行政区。

1948年1月,黄龙分区行政督察专员公署成立,辖洛川、黄陵、宜君、宜川、黄龙、澄城、韩城、合阳、白水、富平10县。

建国后,1950年5月改设陕西省延安分区,成立陕西省延安分区行政督察专员公署。10月,称延安专区,设陕西省人民政府延安专员公署。

1955年5月,改称陕西省延安专员公署。

1968年8月,成立延安专区革命委员会。

1969年9月,改称延安地区革命委员会。

1978年6月,延安地区革命委员会撤销,成立延安地区行政公署。

1996年11月15日经国务院批准,撤销延安地区,设立地级延安市(1997年1月8日,延安市人民政府正式成立);撤销县级延安市,设县级宝塔区。1996年辖1区12县197个乡镇和街道办事处,3416个村民委员会,162个居民委员会,463354户,1903756人(其中,非农业人口362332人)。

2011年6月24日,省民政厅带省政府下发了《关于延安市撤乡并镇工作方案的批复》,同意了我市撤乡并镇的方案。延安市辖1区12县、122个乡镇(31乡、91镇)、3个街道办事处,总人口219万。全市撤并乡镇41个,撤并率达到25.15%。

1945年5月,陕甘宁边区政府迁往西安市,11月5月,改为陕北行政区。

1948年1月,黄龙分区行政督察专员公署成立,辖洛川、黄陵、宜君、宜川、黄龙、澄城、韩城、合阳、白水、富平10县。

建国后,1950年5月改设陕西省延安分区,成立陕西省延安分区行政督察专员公署。10月,称延安专区,设陕西省人民政府延安专员公署。

1955年5月,改称陕西省延安专员公署。

1968年8月,成立延安专区革命委员会。

1969年9月,改称延安地区革命委员会。

1978年6月,延安地区革命委员会撤销,成立延安地区行政公署。

1996年11月15日经国务院批准,撤销延安地区,设立地级延安市(1997年1月8日,延安市人民政府正式成立);撤销县级延安市,设县级宝塔区。1996年辖1区12县197个乡镇和街道办事处,3416个村民委员会,162个居民委员会,463354户,1903756人(其中,非农业人口362332人)。

2011年6月24日,省民政厅带省政府下发了《关于延安市撤乡并镇工作方案的批复》,同意了我市撤乡并镇的方案。延安市辖1区12县、122个乡镇(31乡、91镇)、3个街道办事处,总人口219万。全市撤并乡镇41个,撤并率达到25.15%。