一、昆明民间习俗其他方面

昆明是一个多民族汇集的城市,世居26个民族,形成聚居村或混居村街的有汉、彝、回、白、苗、哈尼、壮、傣、傈僳等民族。在长期的生产生活中,各民族既相互影响,融汇贯通,同时又保持各自的民族传统,延续着许多独特的生活方式、民俗习惯和文化艺术。生活在昆明地区的各民族同胞热情好客,能歌善舞,民风纯朴,无论是其待人接物的礼仪、风味独特的饮食、绚丽多彩的服饰,还是风格各异的民居建筑、妙趣横生的婚嫁,都能使人感受到鲜明的民族特色。

1、方言方面

昆明方言属于西南官话区,因此和普通话比较接近。关于昆明方言的来由,按照《大观楼长联》的说法“宋挥玉斧,元跨革囊”意思是:宋朝没有能够征服云南,只好挥动玉斧,把云南从版图上割去;元世祖挥师南下,乘皮筏渡过金沙江统一了云南。元朝统治者征服云南后,从南京输送了大批的移民过来,他们够成了最早的昆明人,所以昆明也讲官话。

昆明话既然属于官话方言,就有官话方言的特点,但同时也包含了许多的传统语言成分。昆明话中的古音、古文成分很难有确切地论证,因为并未有很翔实地记录考证昆明话发音和语法的著作,也没有一本很全面记录昆明话的著作,对于昆明话中的古音、古文法成份很多还只能靠推测。

昆明话的语气生硬,但昆明人说起话来是极其生动的。这其实和昆明人的市民生活有很大的关系,昆明人的日常生活主要有两个特点:一是闲适,二是幽默。昆明人的这两个特点,随着日月的变迁,已经基本上成了昆明人的性格特征,因而在方言里,这些闲适和幽默也是被发挥到了淋漓尽致的。

2、饮食方面

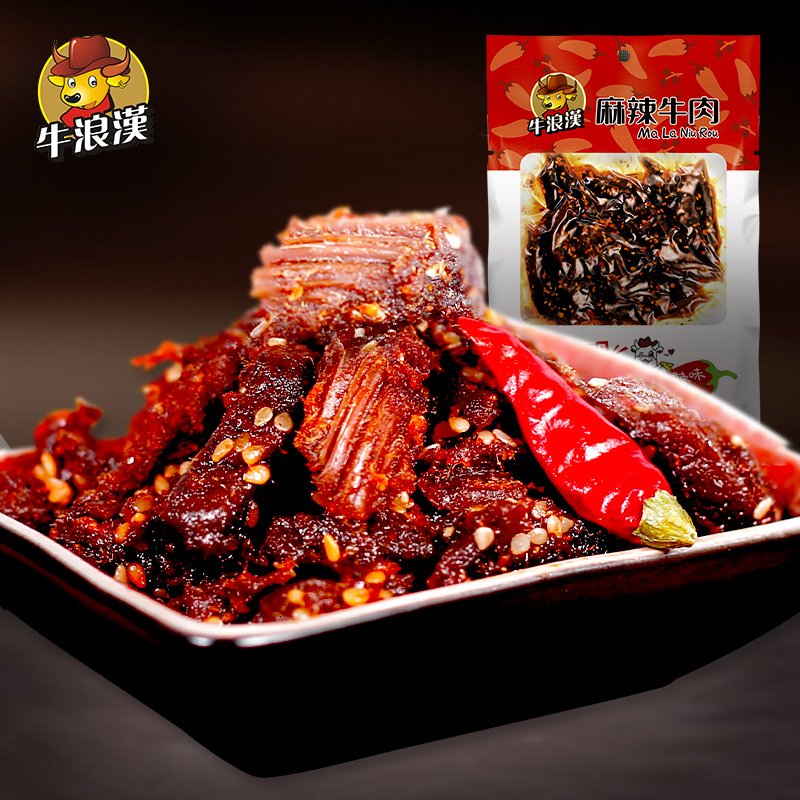

昆明饮食滇味风格独特,风味小吃众多,有鲜明的民族和地方特色。对于那些饮食味道偏淡的省份来说,昆明饮食稍微显辣,而对于四川、湖南等省份来说,昆明饮食又辣味不够。昆明市内可谓每种小吃都有一个典型地点。昆明的饮食颇为丰富,每种都有着自己独特的味道。不过到了昆明,过桥米线、野生菌、汽锅鸡则是非尝不可的。

3、衣着方面

老昆明的成年妇女服饰很特别,头上带深蓝色棉布头巾,宽大的浅蓝色棉布上衣黑色绣花的围裙,或者穿黑色坎肩扎绣花腰带,穿黑色裤子,塞到白色的袜子里,看起来像灯笼裤一样,穿有搭扣的圆头的或者鞋尖上翘的各色有复杂绣花的鞋子。昆明传统妇女的上装是采用了汉族传统的面襟盘扣的系扣方法,而坎肩、绣花腰带和围裙则是吸取了白族和彝族民族服饰的元素,头巾的系法是陕北女性劳动时的样式,裤和袜子的穿法也是取自北方的劳动人民,而尖头鞋完全脱离了汉族的绣花鞋,吸收了少数民族服饰的元素。前些年这样穿着的老奶奶很常见,但这些年城里渐渐的见不到了,但在农村还有这样的汉族妇女。而少数民族妇女反倒在平常日子里不穿着民族服装,除了穆斯林戴头巾之外。

4、婚庆方面

贺婚是人之常情,俗话说“来而不往非礼也”所以“凑份子”是理所应当的。主家需准备记账本,记好“份子钱”等到将来人家办喜事的时候也要“凑份子”且数额要多于对方当初送来的礼额。当新娘步入男家时,翁姑二人以及孕妇和守孝之人要做回避,以防相冲。同时孤寡、再婚妇女、穿白衣服者忌进入洞房,属不详之兆。结婚当天,若是碰到闷热天气,所有参加婚礼的人,都不能扇扇子,不然会有拆散的意思。

5、丧事方面

由于昆明外来移民众多,所以大部分的家庭没有祖坟,也没有祭祖之类的事情要忙。家中有人去世的时候儿童是不参加葬礼的,有说法是孩子禁不住,葬礼上阴气太重之类。长寿老人过世要摆宴席,当喜事办。

6、生活方面

男性对家族以外的人提起自己妻子的父母时要称呼“老岳父、老岳母”,女性对家族以外的人提起丈夫的父母时要称呼“老婆婆、老公公”。第二代称呼兄弟姐妹的父母叫“亲爹、亲妈”,第三代则称呼其为“亲老爹、亲奶”。人们称呼自己的曾祖父母统统叫做“祖祖”或“老祖”。

昆明的孩子出生后出门都是大人背在背上,背孩子用的东西叫做背被。用黑色的布缝成,往往有里子,就是几层布缝在一起,像一个给孩子盖的小杯子,还要在上面绣上图案,大多数都是鲜艳的花草植物。四个角要用深蓝色的布缝上带子,背的时候用来固定在背上还有把背被裹紧。背被很多都是由祖辈的妇女缝成,有的人家一个背被可能背过家族里的几代人。一个重要因素就是天气温暖所以孩子不用裹在棉被襁褓里,不用时常抱在怀里,所以就产生了背被这一独特事物。

7、节庆方面

大多数的昆明人过春节是不包饺子的,而是吃饵块和乳扇。古代中原将稻米制作的糕饼称作“饵”,最早进入云南的汉族大概是在明朝,而云南盛产稻谷,为了便于外出携带干粮,云南人将蒸出来的米饭团舂揉成饼,成为饵块。饵块可以放在炭火上烧,抹上甜酱或者卤腐,也可以炒、煮、煎、炸。乳扇是用羊奶做成的,一片一片,可以烧烤煎炸。春节的时候原来家家户户还要在地上铺上松毛,现在城里没有那么多可以采集松毛的松树,所以这个习惯逐渐的消失了。和北方一样元宵节也有灯会,元宵节过完年才算过完。由于民族混居,所以昆明的节日多。四月间是傣历的新年,也就是泼水节到来,虽然没有像西双版纳一样有全城大规模的庆祝活动,但还是有小范围的,有的人也会相互泼水表示祝愿。每到这时学校的孩子也会用泼水的形式嬉戏。到端午节的时候家家户户吃粽子,吃芽豆,门口挂菖蒲,喝菖蒲酒,但是没有赛龙舟。到六月底有彝族的火把节,昆明人往往会去远郊的石林庆祝,大家围着火堆跳舞对歌,拿着火把绕着田埂走。到九月中秋节,也吃月饼,但月饼的馅是白糖和火腿,叫做云腿月饼,还有荞串、蛋清饼等等。

8、民间游艺方面

云南花灯剧

花灯是云南群众喜闻乐见的民间歌舞小戏。它的一部分曲调,来自明清小曲。这些小曲传人云南后,与云南的方音、风土人情结合,后来演变成花灯曲调的一个重要组成部分。数百年前就有一些与花灯演出有关的踪迹。如“管弦春社早,灯火夜街迟”,(《滇南即事》)写的是景泰年间(1450一1456年)昆明街头灯社的情况。杨升庵的《观秋千》诗中有“滇歌棘曲齐声和,社鼓渔灯夜未央”之句,写嘉靖年问滇池附近汉族民歌“滇歌”与少数民族的“棘曲”,同时演唱,而“社鼓渔灯”与花灯节目《秧老鼓》可能有关。

昆明调子

昆明调子是民间演唱艺术。民间小调、山歌、民歌、小曲等形式不拘,主要在昆明郊区农村流行。它不需要化妆,也不需要选择场所,适应范围广泛。昆明是一个多民族的地方,各民族又有各自不同的演唱方式。汉族小调的演唱形式不拘,大体上有:在田间地头劳动时的独唱、对唱以及男女间的对调子等。

彝族火把节

彝族传统的火把节,农历六月二十四日,在石林县举行,另外,在文山州境内的众多彝族人民,虽然他们居住的地方不同,但一年一度最富有自己民族特色的火把节是一定会举行的。节日期间,村村寨寨杀鸡宰羊,备办佳肴,这天,男女老少穿上盛装,聚集到指定的场地,白天举行斗牛、摔跤等活动,入夜则点燃火把,人们成群结队地会聚在广场,将许多火把堆成火塔,围坐在篝火旁,载歌载舞,一片欢腾。

泼水节

泼水节具体日期每年都要按傣历计算,大致在公历4月14日、15日、16日这3天。是傣族、德昂族最盛大的传统节日,当日,泰国、缅甸、柬埔寨等国以及中国云南等地,人们清早起来便沐浴礼佛,之后便开始连续几日的庆祝活动,这期间,大家用纯净的清水相互泼洒,祈求洗去过去一年的不顺,新的一年重新出发。

秧佬鼓

秧佬鼓在滇中有着悠久的历史,它是明代从中原流传到滇中,与滇中彝族文化相融合、渗透,逐步形成的一种民族民间广场舞蹈。在每年“开秧门”的时候,民间都要组织挑秧苗的青壮年男子(即秧佬),跳鼓祈求神保佑稻谷丰收,秧佬鼓由此而得名。秧佬鼓的外形与中原的腰鼓基本相同,表演套路较为复杂,舞蹈的动作,几乎都发自于腰胯和腿部有力而巧妙的运动。

白族烤茶

客来献茶,这是我国人民交友客的传统礼节。但是,白族人的饮却很有特色。他们敬献给客人的则是用小砂罐焙烤出来的冲茶,色浓味醇,别具一格。如果你来到白族人家作客,主人就热情地让你到堂屋里就坐,然后立刻在火盆上架火煨水准备烤茶。白族住宅主房长三间之一的堂屋就是厅,每家堂屋内一般都备有木架铸铁火盆,上面支着三脚铁架。这个火盆就是用来待客烤茶的。

彝族猎神节

每年农历正月的第一个属狗日(戍日)是彝家人一年一度的猎神祭祀节,彝语称为“昵世嘎捏底”。远古时代,彝族先民农耕少,猎事多,人们都靠狩猎维持生活,他们的衣着取自兽皮,食物来源于兽肉。在漫长的历史发展过程中,彝家人充分发挥了他们的聪明才智,创造并积累了一整套狩猎经验,为人类走向文明建立了不可磨灭的功勋。 现在,彝族打猎为生的时代已成为过去,但每年的猎神祭祀节这一天,众乡亲还会带上各种猎具,到指定地点进行猎捕射击的比赛活动。

秋千节

秋千节是县文化部门为了进一步推进全民健身运动的蓬勃发展,号召全民积极参与健身活动的一种引领方式。时间是每年3月。节日里,全县各乡镇荡秋千的业余运动员汇集在一起,你来我往、你高我低,相互角逐,为提高全民健身运动的群众性、广泛性提供了有效的工作载体。

宜良“正月初八”大香会

正月初八大香会是北古城镇展现民间民俗文化的传统节日。多年来,历届党委、政府和勤劳、善良的古城人民继承和发扬了当地的民间传统文化,把正月初八“树大香、赶庙会”的习俗进一步演变发展成为今天的一大民风民俗展示盛会,形成了政府主办、各方支持、文化搭台、经济唱戏的活动格局。

嵩明龙头节

头龙节是人们祈求一年中五谷丰登、风调雨顺、万事顺意,于农历三月份第一个属龙的日子举行的一种庙会活动。活动中各路游客云集,各类小吃荟萃,并配有花灯、山歌、舞龙等活动。

普米族“大过年”

"大过年",普米语叫"吾时高",是居住在云南西北高原的普米族人民的年节,节期三至四天。过节的具体时间各地不一。宁菠县以农历十二月初五为除夕,初六为岁首;兰坪、维西等县以十二月三十日为除夕,正月初一为岁首。除夕,家家都要砍育松树枝,将其插在自家的屋里、大门前和屋顶,用以表示四季长青,兴旺发达。

纳西族抢婚

抢婚是专属于男方的一种行为。抢只是一种形式,实际上男女双方早有爱情基础,但因贫穷,送不起礼钱,不能明媒正娶;或因为女方家中不同意,另许人家。于是,双方约定,以“抢”掩人耳目。纳西语称抢婚为“命实”,意为“牵姑娘”或“拉姑娘”,没有强迫的含义。笔者幼时曾听地这样一个故事:男方组织人去抢婚,女方尚蒙在鼓里,大叫大喊:“我是某村某某人的媳妇。”而男方却在后面大叫:“我正跟在后边哪”。女方虚惊一场,原来是自己的如意郎君做的恶作剧。一般来说,敢于抢婚的男人是一些敢爱敢恨,敢作敢为,敢于负责的男子汉,绝非一般意义上的强盗、流氓。

苗族花山节

农历正月初二至初七,是云南屏边、蒙自,河口等地苗族人民一年一度的“踩花山”节。每到这个时候,来自各村各寨的苗族人民,潮水般地从四面八方几个苗村寨之间的开阔坡地上。“花杆”是踩花山节的重要标志,一般选择挺直高大的青松或柏树,扎以鲜花,彩旗。定花村的人(又称花杆头)是大家公认的“好心肠的人”。这人必须在节日的第一个早晨,趁太阳出山以前把花杆竖好。

道人山苤菜会

道人山,海拔3566米,阔野如坪,密不透风地疯长着已经疯长了万千年的野苤菜。道人山的苤菜为保山驰名野蔬。“小苤”——叶、苞可凉拌、入汤;“大苤”——花骨朵腌制后酸中含香,诱人垂涎。故尽管采收时要翻山越岭,两头摸黑,但人们还是不辞劳苦地去采。脚勤手快的人家不仅可自饱口福,还可让更多的人品尝到“仙家菜园”的风味,并赚回一笔可观的收入。

哈尼恋情

长期繁衍生息在墨江哈尼族自治县的豪尼、白宏、卡多、碧约等哈尼族支系有很多婚俗趣闻,展现了这些支系不同的风俗习惯和传统文化。“龙”与“凤”对歌“龙”与“凤”对歌是白宏男女未婚青年的一种婚恋形式。每当哈尼族十月年或其它节日的晚上,男女青年分别列为两排,间隔一至二丈相对站立或席地而坐,各找对象分别对歌。

水族对歌

水族人民喜欢对歌。当你漫步在富源县的古敢水族乡,在山坡小路能听到歌声,田间地头能听到歌声,甚至在房前屋后或火塘边也能听到歌声———无论男女老少都能随口唱出几首。有一首流传了很久的水族山歌这样唱道:“山歌本是古人留,留给后人解忧愁。一天不把歌来唱,少年英雄白了头。”

二、云南昆明的特色有哪些?

昆明市灵秀而迷人,它三面环山,南濒滇池,湖光山色,天然成趣。滇池是云南省最大的高原湖泊,全国第六大淡水湖泊,沿湖两岸风光绮丽。由于地处低纬高原而形成“四季如春”的 气候,特别是有高原湖泊滇池在调节着温湿度,使这里空气清新、天高云淡、阳光明媚、鲜花常开。

特产

茶:云南省昆明最为有名小金沱,有益健康、养颜、明目、提神、守一轩小金沱,昆明代表性企业、七彩云南、守一轩。[23]

山茶花:云南山茶花,花大色艳,有的一株盛开万朵,如火如荼,红霞一片。山茶花早在1300多年前就被人们发现。栽培始于隋、唐,宋渐多,元代以后与日俱增。被誉为“云南山茶甲天下”。[23]

昆明牙雕:历史悠久,工艺精湛,有立体牙雕和平面牙雕之分,更值得一提的是刻字组像,形象生动,雕工精细,设计精巧,是难得的工艺收藏珍品。小牙雕大约几十元,大一点的上百元左右。[23]

茶雕:以云南大叶种晒青毛茶为原料,通过雕刻纯钢模具,并使用模具将普洱茶压制成具有各种造型风格的茶雕作品。[23]

蜡染:蜡染是流行于云南省少数民族地区的民间手工染印工艺品,昆明蜡染面料融合云南少数民族的文化,图案独特新颖,古朴大方,一块蜡染布的价格约15元左右。[23]

路南挑花:路南挑花是石林彝族自治县撒尼人(彝族的一个支系)的传统手工艺,历史悠久。主要产品有背包、桌布、窗帘、服饰等。挑花手法多样,有单面挑、双面挑:有素色挑花,有新色丝线挑花。有的产品有挑、有绣、有补。其成品或精巧,或粗放,充分表现了撒尼人的聪明才智和艺术创造力。[23]

木雕工艺品:是用比较珍贵的木料雕制成的各种工艺品,古朴别致,深受游客的青睐。比较集中的木雕工艺品销售点一是花鸟市场,二是翠湖南路的众多工艺品店。[23]

乌铜走银:这是云南独特的工艺美术技艺。产品以乌铜为胎,在胎上雕刻各种花纹图案,以金或银冷嵌其间,即呈现黑黄或黑白分明的装饰效果,色态极其雅致。如使乌铜走银与斑铜和锡制工艺品相结合,装饰效果显得更加鲜艳明朗。[23]

锡工艺品:锡工艺品采用个旧出产的高纯精锡,经过溶化、压片、下片、造型、车光等多道工序,再精镂细雕,刻上各种图案,精心制作而成。其成品洁白似银、光亮如镜、还具有耐酸碱、无毒无味、防腐、不易氧化等特点。锡制工艺品品种繁多,巨细皆备,除生活用品外,还有许多精致美观的艺术品、欣赏品、礼品和奖品。[23]

云南斑铜:昆明青铜制造历史悠久,早在战国时期、西汉时期昆明地区就创造出具有鲜明民族特色、奇异的地域色彩和独特的艺术风格的青铜文化。斑铜工艺就是在吸收青铜、铜鼓制作技术基础上成长起来的一朵奇葩。斑铜制作工艺复杂,它采用独特的工艺使铜和其他金属混而不合,呈现出各种瑰丽的棱斑花纹,色彩金黄交错,华贵高雅,因而取名斑铜。[23]

云南食用菌:云南地处云贵高原,山多林茂,气候温和,雨量充沛,夏秋两季,时晴时雨,为食用菌的生长繁殖提供了极其有利的自然条件。云南食用菌品种繁多,风味各异,在滇味菜肴中是名贵的“山珍”。其中最具经济价值的是鸡枞、松茸、竹荪,此外还有牛肝菌、羊肚菌、青头菌、干巴菌、猴头菇等。[23]

云南水果:各种时鲜水果,品种繁多,四季不断,昆明街头常年都有供应。著名的果品有景谷象牙果,新平、元阳、元江、菠萝、红河、玉溪、思茅、芝麻蕉、天宝蕉、矮脚蕉、菠萝蜜、宝珠梨、大叔杨梅、青苹果、黄桃,昆明、桃李、会泽、石榴、酸角等。[23]

云烟:云南红云红河集团生产的“云烟”、“红山茶”、“茶花”、“大重九”、“春城”等产品,赢得消费者的信赖。[23]

云子:即云南围棋子,距今已有500多年的历史。早年以永昌府(今保山市)生产的棋子质量较高,又称永子,明清时期为进献皇室的贡品,云子古朴浑厚,手感舒适,色泽柔和,适于弈者作长时期的观看与思考。白子洁白如玉,黑子在棋盘上呈漆黑色,手指夹住对着光看则呈碧绿色,素有“国宝”之称。[23]

三、昆明的文化遗产有哪些 介绍昆明的文化遗产

1、昆明调是指昆明地区传唱的山歌、小调,以前多在山野田间、盛大活动中歌唱,后经过人们的组织和编改,慢慢形成一种文化艺术,并在舞台上表演。昆明调曲目繁多,有耍山调、猜调、大河涨水沙浪沙、拈鱼、赶马调、送郎调、放马山歌以及东门腔、西门腔、草海腔等。

2、关索戏,素有戏剧界、史学界“活化石”之称,有着浓厚的地域文化特点和古朴之风,具有较高的历史价值、文化价值和欣赏价值。它以三国英雄关羽的三儿子关索为主角,展开的歌颂三国时期英雄人物的“傩面戏”,它既是对英雄的颂扬,也有着祝祷祈愿之意,还有着娱乐的作用。关索戏的声腔比较复杂,为无弦伴奏,伴唱参杂其间,在演出形式上,仍保留着较原始的面貌,演员头戴面具,边唱边舞,将一个时期的英雄故事通过打唱的戏剧表演形式娓娓道来。

3、隐秘于昆明呈贡的“板凳龙舞”已有200多年历史,这项民间艺术是为了表达后世族人对先祖阿扎里的崇拜。2005年,“板凳龙舞”被列为昆明市第一批民族民间文化保护名录。板凳龙舞取材方便,体积小,农家常用的四条腿木板凳,绑上一块红绸布,一头扎成花朵当作龙头,便成了舞蹈道具。呈贡人们至今保持着春节“板凳龙舞”贺新年的传统。板凳龙舞舞蹈动作简单,不仅大人可舞,也适合孩童耍弄;调子多种多样,舞者可以信手拈来、随意唱词。

4、放风筝是一项寓教于乐的游戏,历史悠久,种类繁多。“鲁蝶”“京燕”“津奇” “南响”是我国风筝四大流派,而云南的滇式风筝——“滇筝”,是继四大风筝流派后的又一主流风筝流派。“做风筝难,难在削篾。”因为竹篾的粗细,直接关系到风筝的性能和高度:竹篾太粗,会影响风筝的飞行高度;竹篾太细,则容易让风筝折翼坠落。“滇筝”与所有流派风筝不一样,它经过研究改良,在传统风筝上增加了一对小蜜蜂样的翅膀,整个翅膀朝下的,能够承受大风,这样强大的“黑科技”让昆明的风筝在四季都能翱翔。

四、昆明有什么特色的文化啊?

在明清以前2000多年的历史长河中,古城昆明留下了5种不同类型的地方民族文化,留下了大量古代文化遗存……

昆明作为国务院1982年公布的首批24座历史文化名城之一,不仅有着极为悠久的历史渊源,积淀着厚重的文化底蕴,而且由于地处多民族杂居区,故又呈现出多元文化的鲜明特色。积淀厚重,内涵丰富,是昆明古城多元文化的重要表现。根据有关历史文献的记载,结合考古文物资料分析,迄至洪武年间构筑明、清昆明古城前,在滇池北岸一带,至少已沉淀着五种不同类型的地方民族文化叠积层,并留下了大量物化或非物化的古代文化遗存。现谨按其层次略述于下:其一,古滇文化。古滇青铜文化是云南民族文化史上的第一大高峰,代表着先秦两汉时期云南众多地方民族文化的最高发展水平。据研究,古滇文化是一种以“耕田有邑聚”的定居农业为基础,以青铜文化为代表的高度发达的古代地方民族文化。古滇文化的民族属性,虽学术界尚有较大分歧,但从其所蕴含的文化基因看,应与当时活动在滇中、滇东地区的古滇国主体民族“滇僰”最为密切,且与同一历史时期活动在滇池一线以西的古昆明族群,以南的百越族群在文化上不无诸多关联。此外,随公元前三世纪初“庄入滇”和西汉中叶以后大批汉族移民的进入,又有一定的古代荆楚文化和内地汉族文化渗入古滇文化中。古滇文化的腹心地带,以往多认为是以滇池东南岸的晋宁石寨山为中心,分别向南、北两个方向延伸到抚仙湖西岸的江川李家山和滇池东岸的呈贡天子庙,并由此辐射到滇东南盘江上游的曲靖珠街八塔台和滇西洱海东岸的祥云大波那及楚雄万家坝一带。但近两年来,随着今昆明东郊官渡羊甫头古遗址大量古滇文化时期的墓葬和青铜器出土,表明滇池北岸地区同样是古滇文化腹心地带。古滇文化,是昆明古城文化底蕴中最为深沉的叠积层。其二,早期汉文化。早期汉文化主要是由西汉中叶汉武帝“开西南夷置郡县”和“徙民实边”时,陆续迁入滇池北岸一带的汉族移民负载而来。据有关历史文献记载,自两汉之世延至两晋末年,包括后世昆明古城的前身汉晋谷昌县在内的整个滇池沿岸地区,曾是汉族移民的主要分布区之一,并留下不少汉文化遗存。其中较具代表性的主要有二:一据《汉书·地理志》记载,汉世益州郡郡治滇池县“南北有黑水祠”。以后,相同的记载又见于《后汉书·州郡志》和《华阳国志·南中志》等历史文献。对此,清道光《云南通志稿》考证说:黑水即后来的盘龙江,上有黑龙潭,在昆明城东北二十余里,旁有黑龙祠,即为汉黑水祠。据此,今昆明北郊黑龙潭公园内的黑龙宫,便是早期汉族移民在滇池北岸地区留下的文化遗存之一。二是据《后汉书·西南夷列传》记载:“肃宗元和中(公元84—87年),蜀郡王追为(益州)太守,政化尤异,……始兴起学校,渐迁其俗。”王追始兴学校即开办儒学传播汉文化,不仅是信史记录中云南官办学校的拓荒者,而且通过办学的方式将汉文化广泛传播到了当地非汉本土民族中间,并收到了“渐迁其俗”的成效,故其所办学校虽早已淹没在时光的流水中,但仍可视为具有典型意义的早期汉文化遗存。此外,《华阳国志·南中志》说:汉晋谷昌县初名“郭昌”,盖以“汉开西南夷”时的统兵大将郭昌之名“以威夷”,后才改称谷昌。据此,故谷昌县名,亦应为汉文化的历史遗存。汉晋之世的早期汉文化,是昆明古城文化底蕴中的次深叠积层。其三,西爨白蛮文化。西爨白蛮文化是云南文化史上的第二大高峰,代表着自东晋初年以来到唐中叶南诏兴起之初云南地方民族文化的最高发展水平。据研究,“西爨白蛮”是由两汉以来徙居云南的早期汉族移民,在特定的社会历史条件下,与“滇僰”的直系后裔滇中、滇东“白蛮”逐渐融合后形成。因而,西爨白蛮文化,乃是一种由汉文化与云南地方民族本土文化混合而成的复合型古代文化。一般认为,西爨文化是以当时的南中首府和上层统治集团爨氏家族的故里滇东味县为中心,而以分别出土于原曲靖县南的东晋《爨宝子碑》和陆良县境的《爨龙颜碑》为代表。西爨白蛮文化的覆盖范围,《蛮书》卷四说:“西爨、白蛮也;东爨,乌蛮也。当天宝中,东北自曲靖州,西南至宣城,邑落相望,牛马被野。在石城、昆川、曲轭、晋宁、喻献、安宁至龙和城,谓之西爨。在曲靖州,升麻川南至步头,谓之东爨。风俗名爨也。”由此可见,唐昆川(即昆州)故地今滇池北岸一带,是西爨地区仅次于石城(即味县治,在今曲靖麒麟区三岔)的第二大城市。同时有记载表明,这里还是爨氏家族支脉“将军昆州刺史爨嗣绍”,“昆州刺史爨日进”的世袭领地,故应为爨氏在南中地区的次级统治中心。惟唐中叶天宝年间南诏灭西爨时,昆州古城一带亦遭到了毁灭性的破坏,“是后,自曲靖州、石城、升麻川、昆川,南至龙和城以来,荡然兵荒矣”,因而极少留下可资证考的传世文化遗存,更多地还是反映在历史文献的记载中。其四,南诏、大理文化。大体上一脉相承的南诏、大理文化,是云南民族文化史上的第三次大高峰,同时也是最为辉煌的一页。南诏、大理文化主要负载者为今彝、白两族的先民即唐、宋“乌蛮”和“白蛮”,而以佛教文化为其典型代表,中心在滇西洱海沿岸地区。作为南诏“上都”、大理国“东京”的滇池北岸拓东、鄯阐两城,留下了这一时期的大量佛教文化遗存。其中有始建于南诏后期,迄今仍屹立在昆明城区南部的东、西寺塔;有同样是始建于南诏后期的补陀罗寺(今圆通寺);以及始建于大理国时期、原在鄯阐城内的地藏寺古经幢等等。而在昆明古城的外围地带,南诏、大理时留下的佛教文化遗存,还有昆明西部玉案山麓的筇竹寺,安宁温泉曹溪寺和仅次于剑川石宝山的云南第二大石窟群安宁法华寺石窟,以及晋宁、禄劝两地的“大黑天神”造像等。大量传世的南诏、大理佛教文化遗存,与拓东、鄯阐两大古城一道,无疑为明、清古城的文化底蕴又添上了浓浓的一笔。其五,元代的多元民族文化。元灭大理国和始置云南行省,确立了昆明在全省的中心城市地位。同时,在“大一统”的政治背景下,随着大批外来各民族人户的陆续植入和内外经济、文化交流日趋频繁,位于滇池北岸的云南省会鸭池城,也逐渐呈现出自汉、唐以来空前的多民族杂居、多元文化并存的恢宏局面。其中,仅以宗教文化而论,不惟由南诏、大理时延续下来的阿吒力教即南传密宗教、中原传入的禅宗得以保留与发展,而且由蒙古族南下而带来的藏传佛教亦曾一度传入昆明地区,并留下了分属不同流派的祖遍山大德寺、西山华亭寺、太华寺、晋宁盘龙寺、昆明东郊官渡金刚塔及城区东部现已仅存地名的白塔等等佛教文化遗存。与此同时,随着蒙古大军中的大批中亚、西域穆斯林的到来,伊斯兰教和伊斯兰文化,也同期传入云南省昆明一带及省内曲靖、昭通、大理、保山等交通沿线各主要城镇。另外,早在两汉之世便已传入滇中地区,但自东晋以后曾长期处于蛰居潜伏状态的汉文化,到元代随着汉族移民的大量迁入也重新活跃起来。史载元初为“敦行教化”,于鸭池“城中之北偏”建起文庙并“劝士人子弟以学”。这是信史记录中继东汉益州太守王追“始兴学校”之后,又一次在封建政府主持下的大兴儒学传播汉文化举措。元初所建文庙学宫,据考已历元、明、清三代而沿袭至今。综上所述,在明、清昆明古城构筑前的2000多年间,滇池北岸一带业已积淀下了十分厚重的文化底蕴、尤其是经过昆州、拓东、鄯阐、鸭池四大古城的长期积累特别是元代的长足发展,不仅为后世昆明古城的崛起打下了坚实的物质基础、而且为其奠定了多民族多元文化的基本格局。自明、清以来,昆明多元文化的显著特色始终相循不变并保持至今,并有较大发展。