贵阳的文化

虽然峰峦挡住了你的视线,但挡不住你的好奇心。它在地图上也许并不引人注目,但是卫星上能看到它的风景。它就是中国西南的一朵高原奇葩——贵阳。位于贵山之阳,简称“筑城”,别名“林城”。

“天无三日晴,地无三里平,人无三两银”,贵阳以它的独特气候及自然景观迎接世人评说。常年平均气温在15.3℃,即使在最热的七月份,平均气温也仅24℃。如果说海南就是冬天的暖炉,贵阳则是夏天的空调。因此,贵阳又有“中国避暑之都”的美称。

冬天去海南,夏天来贵阳——这不是候鸟的日程表,而是“徐霞客”的旅游心声。贵阳的旅游资源正如其地貌一样丰富多彩,以“山奇、水秀、石美、洞异”为特征,吸引了年均约2500万人次的中外游客前来观光。贵阳的著名景点有黔灵山、弘福寺、南郊公园、花溪公园、河滨公园、红枫湖景区、百花湖景区、青岩古镇、甲秀楼、阳明祠、龙里大草原、情人谷、香纸沟、鱼洞峡、仙人洞、东山塔等。其中的贵阳十景有黔灵验泉、甲秀赏秋、翠屏放牛、水口观灯、黔疆阅武、狮岩趺坐、扶风春饯、图云卧辙.、红枫垂钓、金色花溪。周边分布着12个国家级风景名胜区,19个国家级重点文物保护单位,7个国家级自然保护区和两个历史文化名城。

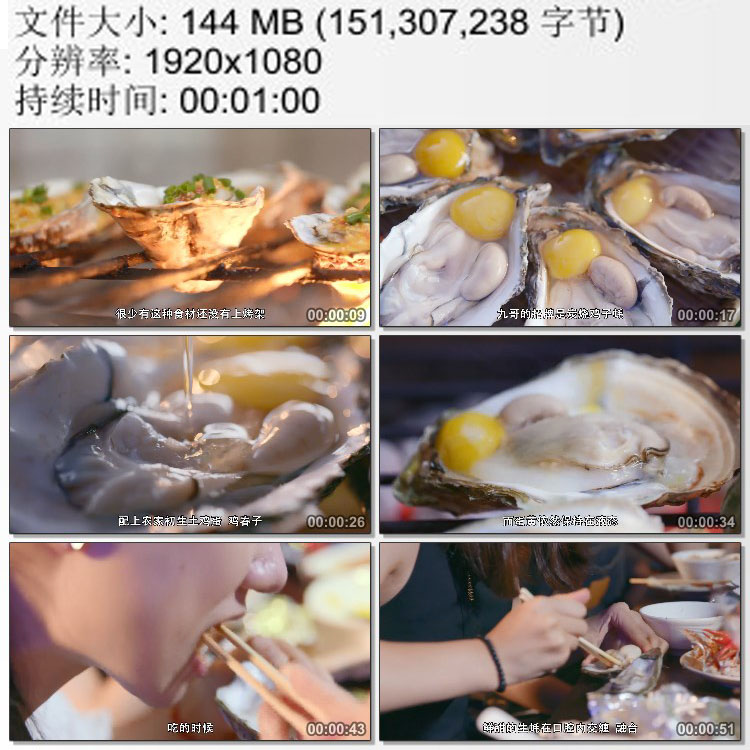

贵阳能够吸引外界的,绝不仅仅是给视界带来的感观享受,还有各种美食带来的味蕾感受。仅地方传统的风味小吃就达100多种。街头巷尾的小吃摊点星罗棋布,其中以合群路宵夜街最为集中。大型高端餐饮分布在箭道街,于南明河畔,河风絮絮、秀色可餐。

合群路汇聚一座城的味蕾,而陕西路则是麻醉一座城的味蕾。众多酒吧荟萃,轻吧、慢摇、演艺厅……夜幕下远山如黛,撩开夜幕,则是灯红酒绿的迷离风情。夜色下的贵阳女孩,是风情万种的尤物。

南明河,贵阳的母亲河,流淌着历史、现代与未来。贵阳大十字,4000万贵州人的繁华中心。沿中华路,各大国际品牌名店荟萃,OMEGA、ARMANI、CK、CARTIER、MONTBLANC、MAXMARA、DUNHILL、BALLY、BOSS、ROLEX、GUCCI……大十字向东——渔安片区——贵阳的未来——规划建设一栋77层的7星级酒店、总部大厦等。

2008年10月,贵阳到广州高速铁路开工建设,设计时速350km/h,预计2014年通车。届时,贵阳到广州将由目前的22小时缩减至4小时左右。此外,还有渝黔快速铁路、沪昆客运专线、成贵客运专线均将在年内开工,最迟于2015年建成。

爽爽的贵阳,中国避暑之都,正以全新的姿态,迎接您的到来。

贵阳的地理环境,历史文化,风土人情,民风民俗

贵阳,贵州省省会,简称筑、金筑,有“林城”之美誉,因境内贵山之南而得名,是贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心[1-2] ,西南地区重要的中心城市之一[3] 、全国生态休闲度假旅游城市[4] 和全国综合性铁路枢纽[5] ,位于贵州省中部,东南与黔南布依族苗族自治州瓮安、龙里、惠水、长顺4县接壤,西靠安顺地区平坝县和毕节地区织金县,北邻毕节地区黔西、金沙2县和遵义市遵义县。[3]

贵阳地处云贵高原黔中山原丘陵中部,长江与珠江分水岭地带,总地势西南高、东北低,海拔1100米左右,属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温15.3℃,年平均相对湿度77%,2016年森林覆盖率为46.5%,有森林公园11个。[3] [7-9]

秦汉时期

“贵阳”之名较早见于明(弘治)《贵州图经新志》:郡在贵山之阳故名。贵阳因为在贵山的南面所以得名。因贵阳古代盛产竹子而闻名,故用“竹”的谐音“筑”来作为贵阳的简称。[18]

春秋时期,今贵阳属牂牁国辖地。战国时属夜郎国范围。两汉时期隶属柯郡。[19]

唐宋时期

唐朝,在乌江以南设羁縻州,贵阳属矩州。[19]

宋代,称贵阳为贵州,宣和元年(1119年),更矩州为贵州。[19]

元明时期

元至元十七年(1280年),置顺元路宣抚司,翌年改

贵阳历史照片(10张)

为宣慰司;二十年(1283年),置贵州等处长官司,为顺元路治,先隶四川行中书省,后隶湖广行中书省;二十九年(1292年),顺元、八番两宣慰司合并,设八番顺元宣慰司都元帅府于顺元城(今贵阳)。[19]

明洪武四年(1371年),设贵州宣慰使司,司治贵州(今贵阳)。六年(1373年)12月,置贵州卫指挥使司。十五年(1383年),置贵州都指挥使司,下领贵州等十八卫。二十六年(1393年),又置贵州前卫。永乐十一年(1413年),置贵州等处承宣布政使司,贵州建省,贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。隆庆三年(1569年)3月,改新迁程番府为贵阳府。万历十四年(1586),置新贵县,附郭,隶于贵阳府。二十九年(1601年),升贵阳府为贵阳军民府。三十六年(1618年),析新贵县、定番州地置贵定县,仍隶贵阳军民府。崇祯四年(1631年),废贵州宣慰司,析宣慰司水东地置开州。明末,贵阳军民府辖新贵县、贵定县、开州(今开阳县)、广顺州(今长顺县)、定番州(今惠水县),亲领4个长官司。[19]

清顺治十六年(1659年),设贵州巡抚驻贵阳军民府。康熙五年(1666年),移云贵总督驻贵阳。二十六年(1687年),省贵州卫、贵州前卫置贵筑县,与新贵县同城,改贵阳军民府为贵阳府。三十四年(1695年),省新贵县入贵筑县。乾隆十四年(1749年),贵阳府辖贵筑县、贵定县、龙里县、修文县、开州、定番州、广顺州和长寨厅(今属长顺县)。光绪七年(1881年),增辖罗斛厅(今罗甸县)。[19]

民国时期

民国三年(1914年),废贵阳府设贵阳县,贵州分

解放贵阳

为3道,贵阳县属黔中道,为道治;移贵筑县驻扎佐,旋移息烽,改名息烽县。[19]

民国九年(1920年),废黔中道,贵阳县直隶于贵州省长公署。[19]

民国二十五年(1936年),别全省为8个行政督察区,贵阳县属第一行政督察区。次年,贵阳县直隶于省政府。[19]

民国三十年(1941年)7月1日,撤贵阳县设贵阳市,另置贵筑县驻花溪,直至解放时未变动。[19]

新中国成立后

1949年11月15日,贵阳解放,11月23日成立贵阳市人民政府。[19]

2006年7月6日,国务院同意贵阳市人民政府驻地由贵阳市南明区市府路迁至贵阳市乌当区林城东路。

民族文化

民族节日

贵阳的民族节日内容丰富,各具特色。有苗族的四月八,

民族节日(8张)

布依族的三月三、六月六,仡佬族吃新节等。[89]

三月三:又叫地蚕会,是布依族传统节日,为祭祀地蚕,将炒熟的玉米抛撒在山坡上并唱山歌,以祈求庄稼丰收。[89]

四月八:是贵州、湘西、桂北等地的苗、布依、侗、瑶、壮、彝、土家、仡佬等少数民族的传统节日。1983年4月28日,贵阳市委、市政府会议决定,每年农历“四月八”苗族节日前一周为“贵阳市民族团结周”。[89]

六月六:是贵阳布依族重要的传统节日。[89]

吃新节:吃新节是仡佬族在每年农历7月、8月间,稻谷黄熟之际,选择吉日“吃新”“尝新”,摘取新熟的稻谷,瓜果等祭祀祖先,以庆祝五谷丰登。[89]

斗牛节:苗族在每年插秧之后,收获之前的农历六月至八月间为贵阳苗族村寨斗牛节。[89]

杀鱼节:杀鱼节是开阳高寨苗族布依族乡苗族活动,带有浓厚的原始群居守猎的生活遗风,在每年清明前后进行,苗语叫“停米”,原意是用石块、木棒打鱼的活动。[89]

民族歌舞

花灯戏:贵阳主要的地方戏,由花灯歌舞发展而来,俗称灯夹戏、花戏等。最早记载花灯艺术的典籍是清康熙二年(1663年)初刻的《平越直隶州志》,说“城市弱男童崽饰为女子装,群手提花篮灯,假为采茶女,以灯作茶筐,每至一处,辄绕庭而唱,过《十二月采茶》之歌”。[90]

川戏:在清代末期,青岩镇的川戏队就成立并有活动,发起人为罗鼎斋。最初是以完友的形式出现在小场合,或在一家小院,或者一个街坝进行演唱,其演唱内容大多是历史戏及怎样教人为人行善。[89]

芦笙舞:苗族不仅把芦笙作为本民族的代表物,还把它融于舞蹈、音乐中,水、布依、瑶、彝等民族舞中,芦笙舞也甚为流行。芦笙舞有曲百首,舞步百余种,其中最常用的有10多种。[89]

猴鼓舞:猴鼓舞是贵阳市少数民族喜爱的传统体育活动项目之一,每年桐木岭跳场时的开场节目。根据场地的大小确定跳舞人数,一般是9至13人。[89]

民族服饰

布依族:布依族服饰,男性式样简单,与汉族大致相同;布

民族服饰(4张)

依女装青色调贯穿全身.大襟半长衣,衣身长近膝盖,穿长裤,衣绦和裤脚镶绣阑千,腰系绣花鸟围腰,头包青色巾如帽妆。青年姑娘则把头发编成发辫盘在头上,生育后改包青布包头,或“粑粑转”卷曲固定于后脑上。[89]

苗族:苗族女装各“支系”穿着不一,男装与汉族男装基本相同。贵阳中西部—带的苗族女装,一部分衣为青色或藏青插银色的“贯首衣”,穿着裤,百褶裙、系围腰、围花腰带,头插银簪,颈戴银项圈、银锁;另一部分衣为青色刘襟衽,衣袖平绣三道绚丽的花环,青自两色为基调的百褶裙,腰系镶花边围腰,头顶圆锥形头罩.插系红缨须木簪。[89]

贵阳西部一带的苗族女装由上衣、背牌、长裙、围腰组成,其中背牌是服饰中最重要的装饰品,颈戴银项圈,耳戴大钩银耳环,手戴银手镯,盘发饰以银簪,银梳等。[89]

贵阳东北部苗族女装衣为饰银泡,银须的黑色无领文襟衣,肩扯平绣背褡,下穿百褶短裙,系围腰,用假发按真发盘头,外包蜡染青布帕。[89]

民间工艺

苗族挑花和刺绣

刺绣与挑花:是贵阳传统民族工艺,具有各少数民族的风格特色,以苗族的刺绣最为典型,图案多取材于自然景物,色彩丰富,针法精巧,美观大方,充满民族气息。[92]

挑花是根据底纹布上的经纬线设计图案的装饰艺术,多为几何图案,构图严谨,富于节奏。花溪的苗族挑花以工艺精致著称,且在传统技法的基础上有所创新,在色彩、构图上更符合现代审美情趣的要求。[92]

原木艺术:是以原木为载体,由保留着表皮的自然植物制作而成,因而既纯朴自然又具有现代美感。[92]

美食文化

肠旺面

肠旺面:清同治年间即在贵阳上市。清末民初,有贵阳人苏德胜改进

贵阳名吃(12张)

质量,以面、猪大肠、血旺、肉燥为主要原料,配以辅料20多种,精细操作。遂发展为名小吃。[93]

丝娃娃

丝娃娃:是一种贵阳街头最常见的小吃,其颇似产房里初生婴儿被裹在“襁褓”中,因而得名。随着旅游业的发展,现又被称为素春卷,丝娃娃为直径两寸大小的小圆片,裹着少许粉丝、绿豆芽、莴笋丝、海带丝、萝卜丝以及油酥黄豆等。吃时用小勺浇上由酱油、食醋、辣椒、香葱、味精等配制而成的调料。[93]

牛肉粉

牛肉粉:是贵阳非常普及的早餐小吃,花溪牛肉粉成为深受喜爱的小吃品牌,具有汤味醇厚、辣烫鲜香的特点。[93]

豆腐圆子

传说清同治十三年(公元1874年)清政府大办“皇会”,全城禁屠数天,不许食荤时有雷姓豆腐作坊,以豆腐做成园子,用菜油炸熟出售,名扬京城。经改进后,炸出的豆腐园子内瓤质嫩如雪,布满点点“蜂窝”,色泽褐黄、外酥内嫩

你tm不会百度吗?

贵州的文化特点是什么?

贵州是中国古人类的发祥地和中国古文明的发源地之一,它的主要文化特点体现在饮食文化、剪纸文化、居住文化、服饰文化和民族文化方面。

1、饮食文化

贵州菜肴的一大特色就是酸。贵州有“三天不吃酸、走路打蹿蹿”的民谣。酸菜家家腌制,食之开胃消食。酸菜的腌制主要原料为萝卜、白菜、卷心菜等。酸汤的制作又分菜类酸、鱼类酸、肉类酸、米类酸等,完全靠生物自然发酵而成。

2、剪纸文化

苗族民间剪纸形式灵活多样,各具特色。如“中心构图式”,艺人主要在画面中心表现主题,四周讲究相应的对称协调,用不同的花木草虫来装饰搭配。这与“不完全对称”式那种以中轴为坐标,以量的平均分配来使画面产生稳定感、层次感和节奏感有所不同,突破只讲求统一,不讲求变化的单调刻板的构图形式。

3、居住文化

贵州少数民族大多靠山或依山傍水居住。他们就地取材,搭建住房。如黔东南一带的杉皮房、吊脚楼,基本全是木质结构,也称"干栏式"房屋。其特点是用木桩搭楼,上面住人,下面饲养家畜、家禽和放置农具。

4、服饰文化

贵州少数民族的服饰至少有上百种,不仅款式丰富多彩,制作技艺精巧,而且内涵深邃广博。是各个民族审美观念的体现,凝结着广大少数民族群众的聪明才智。贵州少数民族服饰有其共同点:喜尚青,重素雅,妇女多系裙,爱着银饰。男子服饰以对襟衣、宽脚裤、包头帕为主。

5、民族文化

在贵州这片多民族居住的土地上,有许多专业艺术表演团体, 黔剧是贵州家乡剧,全省人民非常喜爱, 黔剧《秦娘美》、《奢香夫人》、大型歌舞剧《蔓萝花》等曾被拍成戏曲影片。贵州省各地活跃着4000多个业余艺术表演团体。他们的节目和剧目大多自编自演 , 带有浓郁的民族特色 , 受到各族人民群众的热情支持 , 还得到外国朋友的欢迎。

参考资料来源:百度百科 - 贵州 地方文化

贵州有什么特色

1、贵州茅台酒

茅台酒产于遵义的茅台镇,茅台镇拥有悠久的酿酒历史,在明代的时候,酿酒工艺就已经形成。茅台镇的酿酒工艺精湛,选用优质高粱为原料,小麦制曲,经过8次下曲、7次蒸馏、9次发酵,并经过长期窖藏而成。生产周期达9个月左右,一般要窖藏5年左右才能出厂,品质卓越。

2、威宁火腿

威宁火腿是贵州地区的传统名产,有600多年的历史,在国内外都很有名。威宁地区海拔2000多米,猪牛羊同群为伍,运动量大,肉质结实,肥瘦肉交错。威宁火腿肉色呈棕红色,颜色鲜艳,骨小皮薄,肉食细腻,香味扑鼻,久食而不腻。

3、石阡苔茶

石阡苔茶是中国贵州省石阡县的名品,位于贵州东北部,气候温润。石阡苔茶是非常少有的茶树良种,具有很好的抗逆性、适应性、产量、品质都很好。出产的茶叶栗香持久,滋味醇厚,色泽绿润,汤色黄绿明亮,叶底鲜活匀整。石阡县有“中国苔茶之乡”的称号。

4、关岭火龙果

关岭火龙果的特点就是营养丰富,含有丰富的植物性白蛋白及花青素,丰富的维生素C和水溶性膳纤维,是贵州省关岭自治县板贵乡、上关镇、花江镇、普利乡等8个乡镇的名产。

5、肠旺面

贵阳有名的小吃之一,它的刀法如山西刀削面一般,面的劲道如兰州拉面一般,它的醇香如武汉热干面一般,因此肠旺面是以“色、香、味”出名,汤辣、鲜香、面劲道是它独有的特色。

以上内容参考:百度百科-贵州

贵阳的非物质文化有什么特点

贵阳市的非物质文化遗产资源丰厚,形式多样且各具特色。

贵州十大著名非物质文化遗产,其中包括侗族大歌、苗族古歌、水族马尾绣、苗族芦笙舞、苗族跳花节、侗族琵琶歌、布依族服饰、侗戏、苗族蜡染技艺、侗族萨玛节。

苗族古歌,是贵州省台江县、黄平县地方传统民间文学,其内容包罗万象,从宇宙的诞生、人类和物种的起源、开天辟地、初民时期的滔天洪水,到苗族的大迁徒、苗族的古代社会制度和日常生产生活等,无所不包,成为苗族古代神话的总汇。2006年5月20日,苗族古歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

贵阳历史文化简介 贵阳历史文化内容

1、贵阳因位于境内贵山之南而得名,延用至今,已有400多年历史。古代贵阳盛产竹子,以制作乐器“筑”而闻名,故简称筑,也称金筑, 别名林城、筑城,素有避暑之都之美称。古称: 倮(战国中晚期至西汉成帝汉平年间(前28年))、晋乐县(东晋313年)、矩州(唐)、贵州(宋)、贵州行省(明)、贵阳府(隆庆三年(1569年))、黑羊箐、金筑司等。后因贵阳处于贵山之南(今关刀岩),古代山南为阳,故赐名贵阳。

2、贵阳也是一座千百年来具有独特人文气息的城市。有人说,一个时代是一片树林,城市则是这树林中的大树。当这片树林在时代风云中哗哗作响时,贵阳,这棵云贵高原上的大树,也正努力地吮吸着时代的养分,在岁月中枝展叶发。因贵阳森林覆盖率在全国省会城市中最高,又得名“林城”和“避暑之都”。独特的夜郎文化孕育了贵阳这座依山傍水,四季如春,旖旎无限的魅力之地,作为高原腹部的中心城市,贵阳沿承不息的夜郎文化,继往开来,在这[1]优秀的文化基础上,林城贵阳将以一种全新、独美的面貌倾说这千百年来云贵大地上的事事点滴。贵阳市位于贵州省中部,云贵高原东侧,川黔、贵昆、黔贵三铁路交点,大西南川、滇、黔、藏四省中距出海口最近的省会。因地处山地丘陵之间,享有“山国之都”的美誉。又地方述志记有:“郡为贵山之南(山南水北为阳)因得名……”因此即美名贵阳。