一、桃花坞年画的特点是什么?

桃花坞年画色彩鲜明雅致,以大红、桃红、黄绿及灰色为主,特别善于用粉红、粉绿、灰等色 构图完整饱满,画面精细、秀美、和谐,后期受西洋画影响较大,吸取了西洋画的构图、透视和明暗等表现方法,特色风格增强,并出现了装饰意趣的变形,如《一团和气》、《姜太公在此》及其他门神等作品。对比强烈,明快活泼,具有浓厚的装饰性。江苏的年画产品,除行销本省、浙、皖、鲁一带,还曾远销南洋。

构图完整饱满,画面精细、秀美、和谐,后期受西洋画影响较大,吸取了西洋画的构图、透视和明暗等表现方法,特色风格增强,并出现了装饰意趣的变形,如《一团和气》、《姜太公在此》及其他门神等作品。对比强烈,明快活泼,具有浓厚的装饰性。江苏的年画产品,除行销本省、浙、皖、鲁一带,还曾远销南洋。

二、东方古艺之花,苏州桃花坞年画

桃花坞年画因曾集在苏州桃花坞一带生产而得名,故而苏州在四五百年前出现了名扬天下的“一人一品”,一人是江南大才子唐寅,一品即是桃花坞年画, 桃花坞年画因其“中西合璧,雅俗共赏”的特质,而成为中国四大年画之一,并被列入“非物质文化遗产”保护名录。

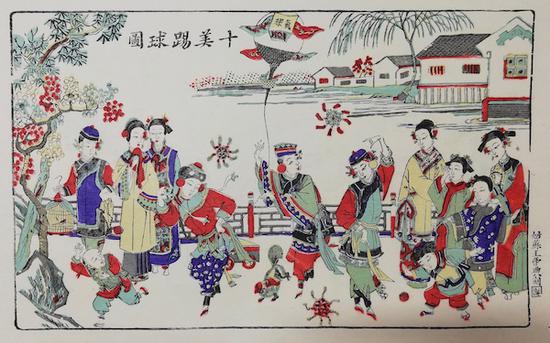

它生动地、多层次地再现了吴地民间民俗活动,并以浓郁的民俗风情,展示出了强烈的乡土文化, 充满着勃勃生机。

一、桃花坞年画的历史发展

桃花坞年画历史悠久。按照习俗,每逢农历岁末,要张挂年画,以驱避鬼魅的侵扰,同时祈求来年的好运,后拓展至其他节日以及婚假、寿庆等民俗活动中。桃花坞木版年画从明末清初形成至今,至少历经了 400 年的时间,并伴随着社会政治的发展与更迭,桃花坞年画也经历了由盛到衰过程。

1.初始期

从明末到清代乾隆、嘉庆之间为桃花坞木板年画的初始期。这一时期,随着苏州一带手工艺的发展,是桃花坞木板年画发展最具市井文化气息的时期。如万历二十五年的《八仙庆寿图》、清初的《二十八宿闹昆阳》《清明佳节图·二十四孝图》《杨贵妃游花图》《清音雅奏》《瑶池献寿图》等。

2.兴盛期

从康熙以后到雍乾时期,是桃花坞年画历史上最为兴盛与辉煌的时期。这期间是史上的康乾盛世,经济繁荣,姑苏有了专门的版画铺子。这时期的桃花坞年画最具市井气息。《姑苏万年桥图》就是这一题材的代表作。同时还有《栈道积雪图》《帘下美人图》《宋太祖千里送京娘》等反应山水、仕女、戏曲、故事等题材的作品。

3.衰退期

从清末到咸丰、同治年间的战乱期,桃花坞年画出现了衰退期。随着战争的频发,国民经济的衰退,桃花坞年画也走向了发展的低迷期。苏州的石印年画和胶版年画生产规模大幅度降低。这一时期流传下来的年画有《玉堂富贵·莲生贵子》《水浒绣像全图》《法人求和》《红楼梦十二金钗》等,其中以戏曲作品最为繁盛。

二、桃花坞年画的题材

桃花坞的工艺制作精细,独具匠心,其工序复杂,要求环环相扣,年画制作的每一步都有其特定的工具和材料。制作步骤分为画、刻、印三道工序。对于桃花坞木版年画印制也十分讲究,要求构图饱满,题材主要表现戏曲故事、忠孝礼义、岁时节气等内容。

1.岁时节气类

吴中地区历来节令风俗甚多,尤以元宵灯市最盛,固有“ 吴中风俗,尤竟上元”一说。如年画《虎丘灯船胜景图》,即以苏州吴中旧有旧俗,元宵佳节夜游虎丘为题材,展现了人们坐着挂满彩灯的船只,一路游览夜景的热闹场面。《端阳喜庆图》描绘的便是端午节昊中地区划龙船的热闹场面。又如常见的《逼鼠蚕猫》,就是吴地养蚕之家喜闻乐见的一种图案。

2.戏文故事类

表现戏曲内容类题材的作品也叫“戏文”,戏曲指戏剧和曲艺的总称。充满地方风味的苏州评弹、昆曲等戏曲形式,在桃花坞年画师们的描绘下,被绘成年画。如年画《小广寒》描绘了清代上海“小广寒” 书场,台上七位弹词艺人, 或抱琵琶,或拉胡琴,再现了评弹的会唱情景。又如《金枪传杨家将前后本》《西厢记》《三笑姻缘》《珍珠塔前后本》等都是京戏文题材的作品。

3.花卉博古类

虽然在桃花坞年画中经常会出现花卉、草木、禽鸟、走兽、鱼虫之类的形象,但大多只是其他题材作品中的“配角”,并且具有一定的象征或寓意。如康熙时丁应宗的花卉册页,内有花鸟、草虫、梅竹、瓜果等不同内容的画面。乾隆年间的《长寿富贵图》《瓶花博古图》《岁朝如意图》等都出现了博古图案。

4.江南生活类

雍正七年 《岭南会馆广业堂碑记 》 记载:

姑苏江左名区也。声名文物,为国朝所推。而阎门外商贾鳞集,货贝辐揍,襟带龄山塘间,一久成都会。

说明了当时的苏州商业资本的活跃。年画仕女婴戏《姑苏闻门图 》《姑苏万年桥图 》,有如《清明上河图》刻画了林立的楼台商肆、 绸缎庄、染坊、药铺、杂货铺、饭馆、酱园 等街头熙来攘往的民众,有卖艺的 、走路的、玩耍的小孩、结伴闲游的、匆匆赶路的、询问货价等,描绘现实风景、刻画了宏伟的场面。

5.女性形象类

仕女是桃花坞年画中出现最多的人物形象,频繁出现于各类题材的作品之中。如有表现女性劳作的年画《渔樵耕读》《孟母断机图》《浮针乞巧》等;表现女性休闲娱乐的年画《美人饶花图》《弄花香满衣》《双美赏花图》《弈棋美人图》等;还有表现情感活动的年画《美人秋千图》《双桂轩弹琴》《妻儿待郎图》《西湖行宫图》等等。

6.福寿喜庆类

福寿喜庆类的年画,是将人们美好的愿景融入到年画中的一种创作。比如具有招财进宝、登科升官、五子登科、喜鹊登梅等美好寓意的内容,表达着人们对生活的美好述求。如《招财进宝》《聚宝盆》《平安吉庆》《风调雨顺》等祈求平安顺遂的年画,就是福寿喜庆年画的表达。

三、桃花坞年画的价值

1.审美价值

传统的文化是民间美术发展的基石 ,无论从桃花坞年画的造型特征,还是从画面的构图来说,桃花坞年画都符合传统的对称、和谐性,美观性。这也折射了中国民众的审美哲学,稳定、圆润、通达。

2.承载价值

随着历史的更迭,很多场景我们已经不能再看见,但是通过记录,我们能重见那个时代的辉煌,桃花坞年画就是一个很好的媒介。在《 姑苏万年桥》中,我们能够重见“康乾盛世”之境,为后人研究当时苏州的社会状况和人文风貌提供了宝贵资料。

非物质文化遗产承载着我们的文化基因、精神特质,记录着我们的生活方式、风土人情 。桃花坞木版年画作为我国的第一批非物质文化遗产,了解这项非遗,就是去感受传统文化的厚重,读懂桃花坞,就是读懂了一段传奇,读懂了一朵盛开在东方的古艺之花。

三、桃花坞年画的艺术特色

清初至乾隆年间,桃花坞年画有四个较为突出的特点:一是接近传统绘画形式,在艺术上成就较高。

市民意识与城市文化的显现,使得苏州桃花坞木版年画偏重于城市习俗风景,非常接近传统绘画,风格雅致,不少画面有诗句题咏。

在早期画面的经营上,甚至可以看出宋代院体画、明代界画和文人画的痕迹,有些已经难以区别。

如,这一时期的桃花坞木版年画大多采取传统的立轴和册页的构图形式,如,《琴棋书画》、《调鸟图》、《食果图》、《三娃图》、《五子登科图》、《白蛇传》等,无论从构图、刀法、都很难看出与传统绘画有多大区别。

二是清雍正后苏州经济进一步发达,富甲天下,且文风昌盛,苏州市民阶层自然会要求在年画这类实用艺术中反映出他们的生活面貌和审美趣味。

这些市民阶层的审美趣味既不是文人的“大雅”也不是农民的“大俗”,而是“雅俗共赏”。

此时桃花坞木版年画画法最精、刻工最细、结构最复杂、幅面最宏大的就多为城市风景画,是寄兴于充溢着市民情趣的都市风光。

不仅刻画了各种繁华的实际场所,热闹的贸易集市, 同时穿插着人们的种种活动,不厌其烦的反映着当时的社会背景、人文活动和民间生活,更像是一卷卷鲜活直观的历史画轴。

如,《姑苏阊门图》、《三百六十行》、《山塘普济桥》等等都是将市井生活淋漓尽致的加以展示的作品。

三是本土艺术受到西方艺术影响并大胆借鉴西方艺术,在如《苏州万年桥》、《陶朱致富图》、《西湖十景》、《山塘普济桥》、《三百六十行》、《百子图》、《三美人图》、《两厢记图》等作品中,都能看出对西洋铜版画雕刻风格的模仿,甚至有的还在画面上题明“仿大西洋笔法” (《苏州万年桥》),“法泰西画意”(《百子图》), “仿泰西笔法”(《山塘普济桥》), “仿泰西笔意”(《西厢记图》)等字样。

这一时期这一类的作品在画面上,多采用焦点透视,除人物面部外,衣纹、树石、房屋等表现技法上,还保留着本土绘画的特点。

有些学者认为,这部分桃花坞木版年画中有一些可能是为了出口而迎合欧洲受众的需求所制。

四是这一时期的桃花坞木版年画出现了许多宏构巨作的作品。

都是三至四尺,甚至整张纸精印。

如,《苏州万年桥》、《山塘普济桥中秋夜月图》、《西湖胜景图》、《西湖行宫图》等,幅面高达一米左右,宽度为半米多。

在如此大的尺幅上,纯以手工雕版套印,其技术难度和操作的精细度,正是该时期桃花坞木版年画繁盛发达的又一重要表现。

乾隆后期至嘉庆、道光年间,桃花坞木版年画虽仍然延续着市民阶层的审美情趣,却已呈衰落趋势,在作品的风格上缺少了之前的古朴与典雅,在技法上,“仿泰西笔法”逐渐消失,在篇幅上,巨幅作品非常少见。

民初时期的桃花坞年画因先进印刷术的兴起,已在城市失去了市场而基本面向农民,与之前“雅”的风格、“洋”的风格不同,是“俗”的农民艺术。

并且创作了一些描写洋场生活的作品,以吸引农民的眼球。

新中国成立以后,桃花坞年画获得了应有的重视,美术工作者和艺人们以满腔的热情和责任感投入了桃花坞木版新年画的创作。

并且随着时代的变迁,人们生活方式的改变,年画已不再只是过去的功能,而是将其列为艺术品进行收藏,无论形式与功能在现代审美观的重新审视下,都被注入了新鲜的解读,桃花坞年画的生命力和独特的汉族民间艺术魅力,也在此得到了绵延。

桃花坞木版年画具有一版一色的特点,构图丰满,造型夸张,色彩鲜艳,线条流畅,不失清雅,富有装饰性和朴实感,具有强烈的地方风格和民族特色。

其内容丰富、取材广泛,有人物、山水、花鸟、民间传说,还有戏文故事及装饰图案等,尺幅规格有门画、中堂、条幅、斗方等。

清初至乾隆年间是桃花坞年画发展的鼎盛时期。

乾隆一朝的年画,风景画是主流,画法最精,刻工最细,结构最复杂,画面最宏大。

年画的外销也非常繁荣,特别是销往日本的数量最多,其中也不乏有大量年画转口到西方各地。

在这种情况下,苏州年画形式与技法受外来风格的影响尤其明显。

而由于年画的大量外销,西方客户的审美趣味也为苏州年画的“西化”提供了动力。

年画工匠们,在作品中毫不犹豫地使用了“阴阳”“远近”之法,甚至在一些作品上明确题有“仿泰西笔法”,但在构图、人物塑造、树石等表现技法上,仍保留有传统绘画的特点。

但随着清后期经济的萧条,内外战争的连绵不断,繁华的姑苏盛景一去不返,市场规模也日趋缩小,年画外销也逐渐停止,桃花坞木版年画逐渐走向农村,接近民俗的形式。

当时的发行对象主要是农村人群,趣味上也就更接近于乡土,内容和风格上也更好地反映出农民的生活愿望和欣赏习惯。

比之前期作品,后期桃花坞年画无论在思想上,还是在表现形式上显然单纯得多,朴素得多,作品题材增加了不少反映农村生活的内容。

画面上多采用富有装饰性的夸张手法,色彩运用上以大红、桃红、黄、绿、紫和淡墨组成基本色调,画面更丰满热闹,与劳动者更为贴近,因而受到广大农民的欢迎。

自从石印画风行以后,苏州桃花坞曾一度用木刻翻印,虽不能与石印为敌,但加上了桃花坞传统色彩,也有它的独特销路。

同时,桃花坞年画也适当吸收了西洋画法中的透视和解剖知识,因而画面上的远近、人物比例等,看来都很悦目。

在构图的处理上,是从现实中去吸取,因而真实而有变化。

在人物形象的塑造上,也多为画家从现实人物中观察和感受得来,因此他们画的面孔是当时人的,画的服装以至背景道具,也是当时现实的很好反映。

这些艺术特点,在后来的人物画、连环画、年画中,得到了继承和发展。

桃花坞年画一方面继承了传统文人画及民间艺术的优秀形式,另一方面亦不断吸收西洋画如透视、关注现实等艺术元素。

开放的模式,使其应对不同时期、不同消费人群的状况下,一直处于不断变革之中。

正是因为顺应潮流,桃花坞年画才给人一种清新、活泼的朝气。