年轻人旅游需求特点

如今的90后成为假期旅游消费的主力军,中国旅游研究院和携程联合发布《国庆中秋长假旅游趋势报告与人气排行榜》显示,“年轻化”特征明显,80、90后支撑旅游消费,青壮年人群成为黄金周出游主力军,占比达到六成

90后,不管去哪,只要出去了就行。最好没有工作电话call,最好和自己喜欢的人一起、最好拍了美美的照片、最好能让自己的心安静下来享受没看过的风景、人、食物、文化……暂时丢掉任何不好的心情去放松,留下一段美好的回忆

有意思的是,近日某旅行网发布了“90后旅行方式研究报告”,深入观察了18-27岁年轻人的独特生活方式与生活态度,发现了当代年轻人有属于自己的旅行特征!

住青旅

现代的年轻人在极高的生活节奏以及工作压力下渐渐地会失去自我,忘记初心,而青旅则为他们提供了一种未知生活的可能性及无限刺激。

几个人挤在一间小小的屋子中,每个人拥有的只是自己的一张床位,分享的却是拥有无限可能的梦想。也许青旅的住宿条件不如酒店,但住在青旅,真正选择的是脱离轨道与脱离正常的生活方式。

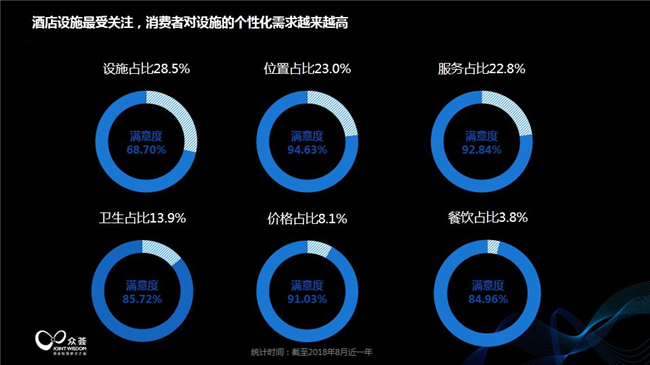

酒店一定会定在景点周边

当代年轻人不会去人山人海的热门旅游景点,反而会去人少一些的小众景点,拍拍照,坐着发会呆,不需要在一处景点徘徊太久,拍够了能发一次朋友圈的照片之后就早早地回酒店,继续躺着,而且酒店一定会定在景点周边。

饿到不行就点外卖

尤其是夏天出去旅行,外面的大太阳实在是让人难以有勇气出门去,不如就在酒店先修养一天,晚上太阳落山之后再出去玩,这个时候就可以拿起手机点个外卖,边看剧边吃外卖,然后定个位发个朋友圈,表示自己在新地标吃了一顿可口的外卖。

大学生旅游市场的特征

大学生旅游市场是旅游市场的一个特殊细分市场,它具有较明显的消费群体特征雷同的特点,这使企业在开发的过程中易于降低开发成本。但同时它还有着区别于其他旅游细分市场的特征:

1.注重价格,讲究经济,相对更加重视旅游经历

大学生目前大多仍为消费者,可用于个人自由支配的资金不多,属于非强势消费群体,因而对价格较为敏感,在旅游过程中对物质要求不高,讲究经济实惠,特别是吃、住方面只要得到基本满足即可。此外,大学生长期在学校生活,对外面的世界充满好奇,旅游中的各种经历都是他们津津乐道的事,因而他们更加重视旅游过程中的经历和感受。

2.旅游目的地的选择以短期、邻近地区、自然风景类为主

由于在校大学生受经济条件限制,他们的出游多以短期到邻近地区为主。《中国旅游报》对北京高校的专项抽样调查显示,大学生选择出游天数多以2~4天为主,比例总和占74.7%[2]。因大学生生活经历少,对学校和家庭以外的事物新奇,他们旅游时多选择与日常生活反差较大的自然风景类的旅游目的地[1]。

3.出游方式多以自组群体为主

大学生的自我意识和独立意识较强,外出旅游多不愿受限于现行的旅行社线路和组团安排。因而一到假期,高校就会出现五花八门的寻“伴”旅游启事。有关调查也证实,大学生出行外地喜欢结伴而行,在人数组合上以2—7人居多,达到74%,其性别构成上是两性搭配占绝大多数[2]。

4.出游顾虑较多

大学生旅游愿望非常强烈,但因其长期生活在学校和家庭的范围内,缺乏旅游经验,社会实践能力较弱,出游顾虑较多。《中国旅游报》对北京高校的专项抽样调查表明,大学生出行最担心的问题依次是:安全问题(占40.1%);购车船票问题(占34.9%);食宿问题(占26.6%);健康问题(占9.5%)[2]。尤其女生作为其中的弱势群体,对安全等问题考虑更多。这些顾虑也是许多大学生有旅游动机却难以成行的原因之一。相反,旅游企业如果能够解决好这些顾虑,大学生出行将更依赖于旅游企业。

5.大学生从众心理显著,信息传递迅速

大学生旅游市场主要集中在高等院校。大学生作为一个集中的旅游群体,旅游决策易受同学或朋友等相关群体影响。再加上旅游信息不对称等原因,大学生旅游常常没有充分的前期准备,情绪易波动,从众心理显著;同时,由于市场集中,群体间联系广泛,旅游信息传递迅速。

青年旅游消费者的特点

消费者市场的基本特征如下:

1.非盈利性。消费者购买商品是为了获得某种使用价值,解决自身的生活消费需求,而不是为了盈利去转手销售。

2.非专业性。消费者往往缺乏专业的商品知识和市场知识,消费者在购买商品时容易受商家,厂家宣传,服务态度和商品质量的影响。

3.层次性。由于消费者的收入水平不同,所处社会阶级不同,因此消费者的需求会表现出一定的层次性。

4.广泛性。消费者市场不仅购买者人数众多而且分布地域广,从国内到国外,从城市到农村,消费者无处不在。

5.替代性。消费者市场除了少数商品不可替代外大多数商品都能找到互换使用的商品和替代品,因此消费者市场的商品具有较强的替代性。

6.流行性。消费需求不仅受到消费者的内在因素影响。也会受到时尚、环境,价值观等外在因素影响。因此消费者市场的商品具有一定的流行性。