一、嫦娥一号的图标设计理念和特点

变轨

重要性

24日18时29分,星箭成功分离之后,嫦娥一号卫星进入近地点为205公里,远地点为50930公里,周期为16小时的超地球同步轨道 卫星在这个轨道上“奔跑”一圈半后,预计于25日下午进行第一次变轨。变轨后,卫星轨道近地点将抬高到离地球约600公里的地方。卫星和运载火箭分离后,需要4次变轨,才能逐步加速到地月转移轨道的入口速度。每次近地点加速的时间只有短短的几分钟,必须在短时间内及时向卫星发出指令,而卫星发动机必须精确响应,否则卫星就有可能飞向别的方向。

卫星在这个轨道上“奔跑”一圈半后,预计于25日下午进行第一次变轨。变轨后,卫星轨道近地点将抬高到离地球约600公里的地方。卫星和运载火箭分离后,需要4次变轨,才能逐步加速到地月转移轨道的入口速度。每次近地点加速的时间只有短短的几分钟,必须在短时间内及时向卫星发出指令,而卫星发动机必须精确响应,否则卫星就有可能飞向别的方向。

地点

25日17时55分,北京航天飞行控制中心对嫦娥一号卫星实施首次变轨控制并获得成功。这次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,而此后将要进行的3次变轨均在近地点实施。为什么首次变轨选择在远地点进行?

北京跟踪通信与技术研究所的张波是探月工程测控系统的主任设计师,曾参与完成了嫦娥一号卫星测控通信方案的总体设计任务。他说,在对卫星的运行轨道实施变轨控制时,一般选择在近地点和远地点完成,这样做可以最大限度地节省卫星上所携带的燃料。嫦娥一号卫星的首次变轨之所以选择在远地点实施,是为了抬高卫星近地点的轨道高度。

“只有在远地点变轨才能抬高近地点的轨道高度。”张波说,“同样的道理,要改变远地点的高度就需要在近地点实施变轨。第一次变轨我们把卫星近地点的高度抬高后,就会增加布置在近地点附近测量船的跟踪测控时间,有利于监视变轨过程。因为,卫星离地面越高,测控站、船跟踪测控的时间就会越长,这就为以后要进行的3次近地点变轨打下坚实的基础”。

张波介绍说,按照测控方案安排,10月26日将对嫦娥一号卫星实施第一次近地点变轨。变轨后,卫星将进入远地点为71400千米、周期为24小时的运行轨道。第二次近地点变轨后,卫星将进入远地点为121700千米、周期为48小时的绕地运行轨道。第三次近地点变轨时,卫星将进入地月转移轨道,踏上长达5天的奔月征途。

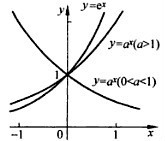

根据开普勒关于行星运动的三大定律的第一定律:所有行星的运动轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点。在以太阳S为极点、近日点方向SP为极轴的极坐标中,行星相对于太阳的运动轨迹为椭圆PP1P2P'1P', PSP'=2a表示椭圆的长径。这个定律也适用于卫星系统。既然是椭圆轨道,当然就有离的最近的和离的最远的地方啦,所以,环绕地球飞行的飞行物,在椭圆 的轨道上(离地球)最远的就是远地点,最近的就是近地点。

脱离地球

“嫦娥一号”卫星在发射升空后要先围绕地球用5天的时间转5圈,第一个阶段是绕3圈,每圈16小时,第二阶段是用24小时绕一圈,第3个阶段是用48小时绕一圈。

火箭把卫星送入轨道约一天后,地面注入指令,卫星主发动机点火实施变轨,将近地点抬高到约600公里,让卫星经过测控站上方时速度相对减少,便于后续控制。第二、三、四次点火实施变轨,让卫星不断加速:这3次变轨目的都是加速,每变轨一次,卫星的速度就增加一点,通过3次累积,卫星加速到10.916公里/秒以上的进入地月转移轨道的最低速度,向月球飞去。

经过10年的酝酿,最终确定我国整个探月工程分为“绕”、“落”、“回”3个阶段。

1) 第一期绕月工程将在2007年发射探月卫星“嫦娥一号”,对月球表面环境、地貌、地形、地质构造与物理场进行探测。

2) 第二期工程时间定为2007年至2010年,目标是研制和发射航天器,以软着陆的方式降落在月球上进行探测。具体方案是用安全降落在月面上的巡视车、自动机器人探测着陆区岩石与矿物成分,测定着陆点的热流和周围环境,进行高分辨率摄影和月岩的现场探测或采样分析,为以后建立月球基地的选址提供月面的化学与物理参数。

3) 第三期工程时间定在2011至2020年,目标是月面巡视勘察与采样返回。其中前期主要是研制和发射新型软着陆月球巡视车,对着陆区进行巡视勘察。后期即2015年以后,研制和发射小型采样返回舱、月表钻岩机、月表采样器、机器人操作臂等,采集关键性样品返回地球,对着陆区进行考察,为下一步载人登月探测、建立月球前哨站的选址提供数据资料。此段工程的结束将使我国航天技术迈上一个新的台阶。

登月过程10个关节点

10月24日18时05分,在西昌这个被称为“月亮女儿的故乡”的地方,长征三号甲运载火箭托举着嫦娥一号卫星顺利升空——“嫦娥”就这样开始了奔月之旅。

在嫦娥一号卫星飞向38万公里外月球的漫长旅途中,需要进行一系列高度复杂又充满风险的动作。

“如果从卫星发射到最后数据分析过程的10个关键环节都能顺利完成,那么我国首次绕月探测就圆满成功了。”中国绕月探测工程总指挥栾恩杰在接受新华社记者采访时说。

那么,这10个关节点所指的是什么呢?

关节点一:发射

将嫦娥一号卫星送上太空的,是被誉为“金牌火箭”的长征三号甲运载火箭。

综观人类探月史,美国和苏联在20世纪的探月活动,因运载火箭故障造成的探测失利占了很大比重。因此,运载火箭的高可靠性,是确保探月成功的必要前提。

这次发射是长征三号甲运载火箭的第15次发射,迄今这一型号火箭的发射成功率为100%。此前,长征三号甲运载火箭与应用广泛的东方红3号卫星平台曾多次“联姻”,每次都取得圆满成功,用这样一个“大力士”来托举在东方红三号卫星平台上研制而成的嫦娥一号卫星,再合适不过了。

在我国现有的3个航天发射场中,只有西昌卫星发射中心具备发射长征三号甲等大推力火箭的能力,而且这里纬度低、海拔高、气候宜人、交通便利,是发射各类地球同步轨道卫星的理想场所。

关节点二:入轨

卫星能否准确进入预定轨道,是判断发射是否成功的重要标志。

长征三号甲运载火箭在发射嫦娥一号卫星时,通过第一、二级和第三级的第一次点火,先将卫星送入近地轨道,并在近地轨道滑行飞行一段时间。

在火箭起飞的第1249秒,三级火箭第二次点火;第1373秒,三级火箭二次点火发动机关机。第1473秒,星箭分离成功,嫦娥一号卫星进入近地点约200千米、远地点约51000千米、运行时间为16小时的大椭圆轨道,成为一颗绕地球飞行的卫星。

关节点三:变轨

当嫦娥一号卫星在16小时轨道飞行一圈半后,10月25日下午,地面注入指令,卫星上推力为50牛顿的调姿发动机开始点火,约4分钟后,推力为490牛顿的主发动机点火实施变轨,将卫星轨道近地点抬高到离地球约600公里的地方。

10月26日下午,当卫星再次到达近地点时,卫星主发动机再次打开,巨大的推力使卫星上升到24小时轨道。

在24小时轨道上运行3圈后,卫星上的主发动机第三次点火,实施第二次近地点变轨,嫦娥一号卫星进入48小时轨道。这一时刻大约发生在10月29日。

这几次变轨都是通过卫星上的发动机使卫星加速。从理论上讲一次变轨就可以实现,但为了充分利用燃料,同时也为了方便地面控制,科学家把变轨逐步分解。

关节点四:奔月

在3条大椭圆轨道上经过7天“热身”后,嫦娥一号卫星将正式奔月。

10月31日,当卫星再一次抵达近地点时,主发动机打开,卫星的速度在短短几分钟之内提高到10.916千米/秒以上,进入地月转移轨道,真正开始了从地球向月球的飞越。

嫦娥一号卫星选择这样的奔月方式,有着3方面的优点:一是可以确保重力损耗控制在5%以下;二是将几次近地点机动安排在同一地区,有利于地面监测;三是安排了24小时轨道,可以比较方便地解决发射日期延后的问题。

关节点五:修正

在地月转移轨道,也就是从地球轨道到月球轨道的这段距离,嫦娥一号卫星需要飞行约114个小时。

在人类探月活动的历史上,曾多次发生探测器未能实现月球的捕获而丢失在星际间的事故,这大多是由于飞行过程中卫星姿态和速度控制不精确造成的。如果卫星在地月转移轨道近地点有1米/秒的速度误差或1千米的高度误差,飞到月球附近时都将产生几千千米的位置误差。

在高速飞行的过程中,嫦娥一号卫星必须在地面的指令下进行中途轨道修正。一般来讲,至少需要进行两次修正,第一次是在进入地月转移轨道的一天之内,第二次是在到达月球的前一天内。这些指令,都是由设在北京的航天飞行控制中心发出的。

关节点六:制动

11月5日前后,当嫦娥一号卫星到达距月球200千米位置时,需要进行减速制动,也就是“刹车”。只有这样,才能被月球引力捕获,成为绕月飞行的卫星。

这是实现绕月飞行的一个重要步骤:“刹车”晚了,卫星就要撞到月球上去;而“刹车”早了,则会飘向太空。“刹车”是否成功,关键取决于卫星当时的位置和速度矢量是否正确。经过多次复核、复算,我国科学家已经突破了这一技术难题。

关节点七:绕月

嫦娥一号卫星的第一次近月制动,将发生在11月5日11时25分,从地月转移轨道进入12小时月球轨道。从这一刻起,嫦娥一号卫星成为真正的绕月卫星。

11月6日前后,嫦娥一号卫星进行第二次近月制动,速度进一步降低,卫星进入3.5小时轨道,并在这个轨道上运行7圈。

11月7日前后,嫦娥一号卫星进行第三次近月制动,进入127分钟月球极月轨道。这是卫星绕月飞行的工作轨道。这个轨道为圆形,离月球表面200千米。

这时的嫦娥一号卫星,将向地面传回经过公众投票选出的30首歌曲。

关节点八:探测

建立月球工作轨道后,嫦娥一号卫星携带的“8种武器”将开始大显身手,为完成4大科学目标展开紧张而忙碌的工作。

如果不出意外,卫星所携带的CCD立体相机在11月下旬就可以传回第一张月球照片,这是绕月成功的重要标志。

干涉成像光谱仪、激光高度计、CCD立体相机将共同完成第一个科学目标,即获取月球表面三维立体影像;γ射线谱仪、X射线谱仪将携手对月球表面有用元素及物质类型的含量和分布进行辨析。

首次被应用到月球探测中的微波探测仪,将对月壤厚度和氦-3资源量展开探测;而由太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器组成的空间环境探测系统,将通过不间断地捕捉质子、电子和离子,对4万到40万千米范围的“地—月”空间环境展开探测。

关节点九:传输

按照科学家的通俗说法,这次为“嫦娥”买的是“单程票”。那么,一去不复返的嫦娥一号卫星,如何从38万千米外将探测数据传回地球?

嫦娥一号卫星携带的传输天线有两部:一部是定向天线,方向始终对着地球上的接收天线;一部是全向天线,也就是没有固定方向的天线。

巨大的空间衰减、时间延迟,使得地面接收月球探测数据的技术难度大大增加。地面应用系统为此专门建造了两座被称为射电望远镜的大口径天线:一座在北京密云,天线口径达50米;一座在云南昆明,口径达40米。

两座大口径天线像一双巨大的眼睛,时刻注视着嫦娥一号卫星的一举一动,把卫星传输来的信息全部收集起来。

关节点十:研究

嫦娥一号卫星历经千难万险获得的数据十分珍贵。能否充分利用好这些数据,将决定着探月活动价值的高低。

传到地面的数据将被送到设在北京的地面应用系统总部,进行预处理。完成预处理的数据,将由地面应用系统组织更多的科学家和技术人员进行进一步的研究和处理,得出最新的研究成果或科学发现。

国家航天局宣布,嫦娥一号卫星获得的许多数据将完全公开,供全世界的科学家研究分享。土生土长的中国“嫦娥”,将为人类的航天事业作出自己的贡献。

各界反响

虽然比世界上第一颗探月卫星——前苏联的“月球1号”晚了48年9个月又22天,但揭开了中国航天深空探测时代新篇章的绕月探测工程,仍然广受国际社会的关注。在“嫦娥一号”探月卫星发射升空后,外媒立即就此发表评论。

美联社: 中国迈出了登月第一步

美联社在西昌卫星发射中心宣布星箭成功分离之后,立即发出《中国成功发射探月卫星》的报道:“中国成功发射首颗探月卫星,迈出了雄心勃勃为期十年的将登陆车送上月球并且返回地球计划的第一步。中国国家电视台播出了火箭腾空而起的画面……”

路透社: “嫦娥”为登月计划作准备

英国路透社24日发表评论文章说,伴随着对太空的梦想、科技的进步和爱国主义热情,中国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号”。文章说,“嫦娥一号”绕月工程是中国实施的第一次太空探测活动,这项工程是为2010年的月球车及之后的登月计划作准备。

法新社: 标志中国全球地位的提升

法新社24日发表文章说,中国首次发射探月卫星,这一创举标志着中国全球地位的提升。欧洲航天局发言人雷内·奥斯特林克称,探月竞赛正在逐步展开,美国也正准备复兴探月计划,目标建造永久月球基地,以便开展火星探险。

越南通讯社: 中国太空探索史的里程碑

越南通讯社24日发表文章说:“中国迈出了三阶段探月计划的第一步,是中国太空探索史的新里程碑……”

韩国《朝鲜日报》: 实现中国人的千年梦想

韩国《朝鲜日报》首席评论员吴泰镇24日以《嫦娥一号实现中国人千年梦想》为题写道:“中国发射探月卫星,实现‘千年梦想’,全国都为此沸腾。而我们只能在旁边静静观看了。”

印军司令开会研究中国探月

10月23日至28日,印度陆军和海军分头在新德里召开联合司令官会议。会议期间恰值中国“嫦娥一号”探月卫星发射,因此,中国探月工程和航天整体实力成了这些高级将领热议的话题,并进一步刺激了印度三军筹建“天军”的热情。

据《印度时报》10月23日披露,继印度空军去年宣布筹建航天司令部之后,印度陆军和海军也借本年度司令官会议推出了各自的“天军”考虑,并且分别在各自的司令部中成立了“太空小组”。

印度陆军的一名高级军官透露,眼下,印度陆海空三军都在积极探讨太空的战术、战法和战略应用问题,因为印度三军决策层均认为,未来的战争如果离开了“太空资源”就不用打了,因为“现代化的军事对太空的各项技术、各种系统有着严重的依赖”。

让印度三军感到十分迫切的是,中国今年1月进行的太空试验对于印度来说“如同晴天霹雳”,加上探月工程又走在印度的前面,相形之下,印度甚至还没有长远的太空具体打算,因此,三军司令官们都觉得有“迫切感”。

印度国防部日前抛出了《2020国防太空展望》。这份战略性的指导文件强调,在2012年之前,印度军方将致力于发展太空情报、侦察、侦测、通讯与导航领域。为实现这一目标,印度得完成1000余项相关科研项目,发射升空多颗军用间谍卫星。即便完成上述目标,印度离实现军方的适时军事通讯、侦察情报传输、导弹早期预警、精确炸弹的卫星信号制导,以及干扰敌方的网络等目标也非常遥远。

中国探月计划

阶段

中国探月工程首席科学家、中国科学院院士欧阳自远介绍“嫦娥一号”是我国发射的最远距离的卫星,距地球的平均距离是38万公里,而在这之前,我国发射的最远距离的卫星离地面4万公里。

经过10年的酝酿,最终确定我国整个探月工程分为“绕”、“落”、“回”3个阶段。

1) 第一期绕月工程将在2007年发射探月卫星“嫦娥一号”,对月球表面环境、地貌、地形、地质构造与物理场进行探测。

2) 第二期工程时间定为2007年至2010年,目标是研制和发射航天器,以软着陆的方式降落在月球上进行探测。具体方案是用安全降落在月面上的巡视车、自动机器人探测着陆区岩石与矿物成分,测定着陆点的热流和周围环境,进行高分辨率摄影和月岩的现场探测或采样分析,为以后建立月球基地的选址提供月面的化学与物理参数。

3) 第三期工程时间定在2011至2020年,目标是月面巡视勘察与采样返回。其中前期主要是研制和发射新型软着陆月球巡视车,对着陆区进行巡视勘察。后期即2015年以后,研制和发射小型采样返回舱、月表钻岩机、月表采样器、机器人操作臂等,采集关键性样品返回地球,对着陆区进行考察,为下一步载人登月探测、建立月球前哨站的选址提供数据资料。此段工程的结束将使我国航天技术迈上一个新的台阶。

目标

绕月探测工程将完成以下四大科学目标:

一、获取月球表面三维立体影像,精细划分月球表面的基本构造和地貌单元,进行月球表面撞击坑形态、大小、分布、密度等的研究,为类地行星表面年龄的划分和早期演化历史研究提供基本数据,并为月面软着陆区选址和月球基地位置优选提供基础资料等。

二、分析月球表面有用元素含量和物质类型的分布特点,主要是勘察月球表面有开发利用价值的钛、铁等14种元素的含量和分布,绘制各元素的全月球分布图,月球岩石、矿物和地质学专题图等,发现各元素在月表的富集区,评估月球矿产资源的开发利用前景等。

三、探测月壤厚度,即利用微波辐射技术,获取月球表面月壤的厚度数据,从而得到月球表面年龄及其分布,并在此基础上,估算核聚变发电燃料氦-3的含量、资源分布及资源量等。

四、探测地球至月球的空间环境。月球与地球平均距离为38万公里,处于地球磁场空间的远磁尾区域,卫星在此区域可探测太阳宇宙线高能粒子和太阳风等离子体,研究太阳风和月球以及地球磁场磁尾与月球的相互作用。

国防科学技术工业委员会副主任、国家航天局局长、绕月探测工程总指挥栾恩杰介绍,

由月球探测卫星、运载火箭、发射场、测控和地面应用等五大系统组成的绕月探测工程系统届时将实现以下五项工程目标:

1) 研制和发射我国第一个月球探测卫星;

2) 初步掌握绕月探测基本技术;

3) 首次开展月球科学探测;

4) 初步构建月球探测航天工程系统;

5) 为月球探测后续工程积累经验。

二、越南网络怎能么样?

我说一下网速吧!只能告诉你,还挺快的。

越南互联网信息中心(VNNIC-信息和通信部)表示,在正式实施位于国家互联网交换站(VNIX)的互联网访问质量衡量系统的3个月后,统计数据已接近30,000用户。结果表明,越南的互联网访问质量基本符合标准,某些参数高于国际系统发布的数据。

具体来说,在2020年第一季度,VNNIC Speedtest系统收集了将近30,000个用户样本,这些样本来自69个网络(由独立的ASN网络编号标识),其中大部分来自大型网络,例如Viettel,VNPT,FPT,Mobifone和CMC。汇总数据显示越南的互联网连接质量符合标准。一些统计数字高于国际系统同时发布的数字。宽带宽带网络的平均下载速度达到61.69 Mbps,比国外系统公布的测量结果高45%。对于移动网络,平均下载速率为39.44 MBps,也提高了18.7%。

2020年第一季度移动网络的互联网访问质

在FTTH服务市场份额的前三名运营商中,VNPT以最佳的下载/上传速度排名第一,其次是Viettel和FPT。CMCTelecom的下载/上传结果也很高(84.27Mbps / 74.43Mbps)。对更深层质量参数(Ping,Jitter–影响语音和视频等高质量服务的特殊参数)的统计表明,越南的互联网连接符合标准。

有些运营商在某些时候的目标不理想,这可能会影响互联网上使用语音和视频流服务的质量,表现为失真,图像破裂的现象,尤其是当多个设备用户同时共享一个频道...对于移动Internet连接,Viettel的平均下载/上传速度最高(41.45Mbps/ 32.70Mbps),其次是Vinaphone和Mobifone。通常,通过移动设备访问Internet的质量低于宽带服务的质量(约1.5倍)。除了有关用户互联网访问质量的统计信息外,系统还记录了许多其他统计信息,例如使用PC /智能设备/未知的终端的百分比为52%,31%和17 %。对于操作系统,Windows仍是最受欢迎的操作系统,超过56%;其次是Android的约26%,iOS(iPhone / iPad)的11.6%,OSx(Macbook)的4.9%。

在浏览器方面,Chrome以52%排名第一,AndroidWebkit浏览器为25.44%,Safari为14.71%,Edge(Microsoft)仅占1.24%,...在VNNICSpeedtest系统上通过用户的测量结果发布和评估Internet访问质量,最初带来了越南Internet的多维统计图。这是参考数据的有效来源,可为用户,企业和州管理机构提供服务,以监控,提高Internet访问质量,在越南Internet上构建全面的报告。

在不久的将来,VNNIC将继续努力发展和完善VNNIC Speedtest系统,发布定期数据以更好地为Internet社区服务,以实现确保质量和操作的共同目标。越南互联网是安全和现代的。VNNIC还建议企业投资升级宽带基础设施,以满足用户的更高需求,确保超高清视频(4K),在线培训,医学检查和治疗等服务的质量。同时,组织和企业需要加强与国家互联网交换站(VNIX)的连接,以确保以安全稳定的方式开发互联网,尤其是在需求旺盛的时期。

三、美国的这么大的疫情是怎么来的啊?从哪个城市先有的啊?

新京报讯(记者 谢莲)“仅一年,美国新冠死亡数接近500000”。2月21日,美国《纽约时报》头版头条刊文指出。当天的头版上,《纽约时报》还用近50万个小黑点组成了一张触目惊心的图,每一个小黑点代表一名因新冠去世的美国人。

新京报讯(记者 谢莲)“仅一年,美国新冠死亡数接近500000”。2月21日,美国《纽约时报》头版头条刊文指出。当天的头版上,《纽约时报》还用近50万个小黑点组成了一张触目惊心的图,每一个小黑点代表一名因新冠去世的美国人。

《纽约时报》2月21日头版。

图中可以看到,2020年2月29日,美国华盛顿州报告第一例新冠死亡病例。55天后,美国新冠死亡数超过5万例。而下一个5万例,用时仅33天。

第一波疫情高峰过后,美国疫情略有缓和。从5月27日至7月29日的63天内,美国新冠死亡数再增5万。进入11月,美国单日新增死亡数再次上升,新增5万例的时间从26天逐渐缩减至19天、17天、15天。截至美东时间2月20日晚10点,美国累计新冠死亡数达到了497380例。

这个数字有多惊人?

它占到了全球新冠死亡人数的20%,而美国人口占世界人口比例不到5%;它是巴西死亡病例的两倍有余,而巴西是全球死亡数第二高的国家;它已经超过了美国在第一次世界大战、第二次世界大战以及越南战争三场战争中的死亡人数之和;它意味着美国大约每670人中就有1人因新冠去世。

美国传染病专家安东尼·福奇21日在接受CNN采访时表示,“这是历史性的……自1918年大流感之后的102年内,我们都没经历过这样的事情”。

据报道,美国总统拜登计划于当地时间2月22日日落时分在白宫发表讲话,同时将举行一个点蜡仪式,以纪念因感染新冠去世的50万美国人民。

进入2021年,随着拜登上台、疫苗接种扩大,美国疫情出现了新的变化,但同时也面临着新的风险。

变化1:单日新增确诊病例持续下降,但仍处于近10万例的高位

据美国全国广播公司报道,近段时间以来,美国单日新增确诊病例出现持续下降的趋势。

2月12日,美国单日新增确诊病例几个月来首次低于10万例,此后这一数字持续下降,但仍处于接近10万例的高位。上周,美国新增确诊病例超过50万例,新增死亡病例超过1.3万例。

【印尼】

印尼确诊数截至28日统计,达71万9219宗,其中58万9978人康复,2万1452人死亡,10万7789人在治疗中;另有疑似病患6万9156人。印尼确诊病例中,约24.7%集中在雅加达,其次是东爪哇省、西爪哇省及中爪哇省,各约11%。

【马来西亚】

马来西亚自9月下旬进入第三波疫情以来,每日确诊人数在2000宗上下,累计确诊病例截至29日累计10万8618宗,457人死亡。

马来西亚卫生总监诺希山日前表示,大马已出现两种变种病毒株D614G和A701V。在所有确诊病例中都能见到D641G,85%出现A701V,两种毒株于同一时间传播。不过,至今未发现英国新变种病毒株SARS-CoV-2 VUI 202012/01。

虽然大马疫情屡创新高,却没实施第二波疫情时的停班停课和行动管制令(MCO),诺希山28日说,是因考量经济,改以实施相对宽松的有条件行动管制令,盼民众遵守戴口罩、维持社交距离等防疫规范。

【泰国】

泰国自11月起疫情升温,12月19日突然宣布新增确诊548宗,创单日新增确诊人数新高,之后每天新增都在100宗以上。

12月19日起泰国新增的病例多和曼谷西南郊龙仔厝府一个海鲜市场有关,由于邻国缅甸疫情严重,泰国政府将这波疫情归咎于非法入境的外籍移工,誓言打击引进非法移工的网络。

截至12月28日止,泰国共有6285个确诊病例、60人死亡、2054人住院治疗。为了进一步管理疫情,泰国疫情指挥中心将全国分为4区,分别是高度控制的红区、控制的橘区(感染人数超过10人)、密切观察的黄区(感染人数低于10人)及观察的绿区(暂无感染者),并订定管理规范。

疫情指挥中心警告民众,如果不遵守指挥中心订下的规范,泰国在3月之前可能面临全国性的封锁措施。

【越南】

越南自1月下旬爆发疫情后,3月立刻封锁国界至今迈向第10个月,除全面禁止国际观光客入境,4月实施长达3周的社交距离政策。不过,近日至少出现2起非法入境者确诊病例,越南政府全面打击偷渡客。

官方的越南通讯社(VNA)报导,截至12月28日下午,越南新冠肺炎确诊1451宗,其中本土病例693宗,累计治愈1318宗、死亡病例35宗。

【新加坡】

新加坡目前疫情相对稳定,每天新增确诊病例多以境外移入为主,仅有零星社区病例及移工宿舍病例,12月29日新增13人确诊,全是境外移入,全国累计5万8542人确诊,病故29人。

四、振奋人心点事迹

嫦娥一号已于2007年10月24日18时05分04秒成功发射升空!

18:07火箭一二级分离

18:09整流罩分离 火箭飞出大气层

18:10火箭二三级分离

18:15火箭三级发动机一次关机 星箭结合体进入滑行阶段

18:25卫星进入初始地球轨道

18:26三级火箭二次点火

18:28三级火箭发动机二次关闭

18:29星箭分离 卫星进入近地点205公里,远地点50930公里,周期16小时的超地球同步轨道。

18:36卫星指控转入北京航天飞行控制中心

18:59卫星太阳帆板打开

2007年10月24日19时15分确定发射成功!

2007年10月25日17时55分完成第一次变轨! 指令发出130秒后,卫星近地点高度由约200公里抬高到约600公里,变轨圆满成功。这次变轨表明,嫦娥一号卫星推进系统工作正常,也为随后进行的3次近地点变轨奠定了基础。这次变轨是嫦娥一号卫星在约16小时周期的大椭圆轨道上运行一圈半后,在第二个远地点时实施的。

2007年10月26日17时44分,远望三号船消息,嫦娥一号卫星成功实施第二次变轨!这是卫星的第一次近地点变轨。

嫦娥一号卫星第二次变轨后,将进入24小时周期轨道。远地点高度由5万多公里提高到7万多公里。

10月29日第二次近地点变轨,卫星远地点高度由7万余公里提高到12万余公里,开创了我国最远航天测控的新纪录。 进入绕地飞行48小时周期轨道。北京时间10月29日18时01分39秒,远望三号测量船传来消息,卫星第三次变轨成功!

北京时间31日17时28分,嫦娥一号卫星成功实施第三次近地点变轨,顺利进入地月转移轨道,开始飞向月球。卫星远地点高度由12万余公里提高到37万余公里,进入114小时地月转移轨道。这也是卫星入轨后的第四次变轨。 北京时间17时15分,嫦娥一号卫星接到指令,发动机工作784秒后,正常关机。北京飞控中心对各项测量数据的计算表明,卫星变轨成功!由绕地飞行轨道顺利进入地月转移轨道。

11月2日上午10时33分,嫦娥一号卫星成功实施了首次轨道中途修正。10时25分,嫦娥一号卫星按照指令要求,星上装载的两个小推力发动机点火成功,对卫星飞行航向实施修正。10时33分,发动机关机,卫星首次轨道修正完成。

11月5日11时25分到达距离月球200公里,第一次近月制动进入12小时月球轨道。

11月6日第二次近月制动进入3.5小时轨道,运行3圈。

11月7日第三次近月制动进入127分钟月球极地轨道,开始工作,向地面传回30首歌曲。

嫦娥一号是我国的首颗绕月人造卫星。以中国古代神话人物嫦娥命名,已于2007年10月24日18时05分(UTC+8时)左右在西昌卫星发射中心升空,整个“奔月”过程大概需要8-9天。预计卫星的总重量为2350千克左右,寿命大于1年。该卫星的主要探测目标是:获取月球表面的三维立体影像;分析月球表面有用元素的含量和物质类型的分布特点;探测月壤厚度和地球至月亮的空间环境。

嫦娥飞天各界反响

虽然比世界上第一颗探月卫星——前苏联的“月球1号”晚了48年9个月又22天,但揭开了中国航天深空探测时代新篇章的绕月探测工程,仍然广受国际社会的关注。在“嫦娥一号”探月卫星发射升空后,外媒立即就此发表评论。

美联社: 中国迈出了登月第一步

美联社在西昌卫星发射中心宣布星箭成功分离之后,立即发出《中国成功发射探月卫星》的报道:“中国成功发射首颗探月卫星,迈出了雄心勃勃为期十年的将登陆车送上月球并且返回地球计划的第一步。中国国家电视台播出了火箭腾空而起的画面……”

路透社: “嫦娥”为登月计划作准备

英国路透社24日发表评论文章说,伴随着对太空的梦想、科技的进步和爱国主义热情,中国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号”。文章说,“嫦娥一号”绕月工程是中国实施的第一次太空探测活动,这项工程是为2010年的月球车及之后的登月计划作准备。

法新社: 标志中国全球地位的提升

法新社24日发表文章说,中国首次发射探月卫星,这一创举标志着中国全球地位的提升。欧洲航天局发言人雷内·奥斯特林克称,探月竞赛正在逐步展开,美国也正准备复兴探月计划,目标建造永久月球基地,以便开展火星探险。

越南通讯社: 中国太空探索史的里程碑

越南通讯社24日发表文章说:“中国迈出了三阶段探月计划的第一步,是中国太空探索史的新里程碑……”

韩国《朝鲜日报》: 实现中国人的千年梦想

韩国《朝鲜日报》首席评论员吴泰镇24日以《嫦娥一号实现中国人千年梦想》为题写道:“中国发射探月卫星,实现‘千年梦想’,全国都为此沸腾。而我们只能在旁边静静观看了。”

印军司令开会研究中国探月

10月23日至28日,印度陆军和海军分头在新德里召开联合司令官会议。会议期间恰值中国“嫦娥一号”探月卫星发射,因此,中国探月工程和航天整体实力成了这些高级将领热议的话题,并进一步刺激了印度三军筹建“天军”的热情。

据《印度时报》10月23日披露,继印度空军去年宣布筹建航天司令部之后,印度陆军和海军也借本年度司令官会议推出了各自的“天军”考虑,并且分别在各自的司令部中成立了“太空小组”。

印度陆军的一名高级军官透露,眼下,印度陆海空三军都在积极探讨太空的战术、战法和战略应用问题,因为印度三军决策层均认为,未来的战争如果离开了“太空资源”就不用打了,因为“现代化的军事对太空的各项技术、各种系统有着严重的依赖”。

让印度三军感到十分迫切的是,中国今年1月进行的太空试验对于印度来说“如同晴天霹雳”,加上探月工程又走在印度的前面,相形之下,印度甚至还没有长远的太空具体打算,因此,三军司令官们都觉得有“迫切感”。

印度国防部日前抛出了《2020国防太空展望》。这份战略性的指导文件强调,在2012年之前,印度军方将致力于发展太空情报、侦察、侦测、通讯与导航领域。为实现这一目标,印度得完成1000余项相关科研项目,发射升空多颗军用间谍卫星。即便完成上述目标,印度离实现军方的适时军事通讯、侦察情报传输、导弹早期预警、精确炸弹的卫星信号制导,以及干扰敌方的网络等目标也非常遥远。

日本专家:希望以后可以和中国加强合作,共同进步

在“嫦娥一号”发射前数周,日本发射了绕月探测卫星“月亮女神”。“月亮女神”如今的运行情况如何呢?记者昨天电话采访了日本航天局“月亮女神”探月卫星工作组的辛一线博士。

问:您能介绍一下“月亮女神”,并透露一下其最近的运行情况吗?

答:“月亮女神”号由三部分组成,即主卫星、中继子卫星与“甚长基线干涉测量无线电”子卫星,其主要任务包括研究月球的起源和演变,获得月球表面环境信息,在月球轨道上进行电波学研究等。“月亮女神”目前已经进入远月点距月球123公里、近月点距月球80公里的近圆形观测轨道,它环绕月球飞行一圈的时间为1小时58分。9月29日“月亮女神”在距离地球11万公里的遥远太空首次拍摄到了高清晰地球影像。

问:“月亮女神”与“嫦娥一号”有何不同之处?能否给“嫦娥一号”一些建议?

答:“月亮女神”与“嫦娥一号”的主要任务都是相同的:探索月亮的起源与演变。只是两者的探测仪器有一些不同,另外绕月的运行轨道也不同。“月亮女神”是在距离月球表面100千米的极周轨道内工作,而“嫦娥一号”是在距月球200千米处运行。“月亮女神”能获得月亮远侧地心引力数据、磁场现场数据以及月亮表面的细微结构,而“嫦娥一号”却可以测量月亮表面的深度。

由于“月亮女神”目前处于运行初期阶段,我们也正在总结数据,积累经验,暂时没有建议向“嫦娥一号”提供,希望以后可以和中国加强合作,共同进步。

“嫦娥一号”PK日本“女神”

中国空间技术研究院负责设计“嫦娥一号”平台和通讯的工程师高放向记者介绍,“嫦娥一号”卫星平台源自“东方红三号”卫星,卫星箱体设计也基本相同。据透露,“嫦娥”为2.22米×1.72米×2.2米的六面立方体。加上展开的太阳能电池,最大跨度可以达到18米,约有两间房子的长度。而它的前辈“东方红三号”卫星设计于1997年,重2.3吨,设计寿命为8年。据高放介绍,“嫦娥一号”卫星本次的任务主要有三个:一是探测月球三维全息图像;二是探测月球资源成分、密度和进行物质光谱分析;三是探测地球到月球之间的空间环境,为以后的登月载人飞船打下基础。

中国空间技术研究院月面巡视探测器课题组负责人贾阳说,“嫦娥一号”卫星走的是月球极地轨道,能把月球的每个角落都拍下来,从这个角度来说,比上个月日本发射的卫星更为先进。在月球车的设计上,中国的技术也不亚于前苏联,中国的探月车使用的是双目的数字图像识别系统,而前苏联当时还需要把图像传回,靠人眼去识别。

贾阳还告诉记者,2013年,中国将向月球发射软着陆器,并携带月球车,在着陆区附近进行现场探测,主要开展月表形貌与地质构造调查、月表物质成分和资源勘察。

在 “嫦娥一号”顺利升空之际,《欧洲时报》发表社论说,“嫦娥奔月”将一个完整的“中国梦”呈现给世界。

社论指出,在2003年“神五”飞天、2005年“神六”遨游太空之后,中国“嫦娥一号”绕月卫星发射成功,海外华侨华人的自豪感再次随之升腾。

在中国人实现飞天梦想的道路上,“神舟”五号建立了里程碑,“神舟”六号完成了“逍遥游”,而“嫦娥奔月”以其本身负载的诗情画意,将一个完整的“中国梦”呈现给世界。

社论说,月球被视为地球的“行宫”和“第八大洲”,月球上资源丰富。中国的探月工程对探索太空奥秘、拓展人类生存空间意义重大;对中国的强盛意义重大;对中华民族的复兴意义重大。

五、美国总统访问越南要解决哪些问题吗?

特朗普于11月10日下午抵达越南岘港,将参加在当地举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议,并对越南展开正式访问。

据越南通讯社报道,2017年APEC高官会主席、越南外交部副部长裴青山7日表示,特朗普此访是其就职后首次访问越南,充分体现出美国对越南的关注,也是美国履行对亚太地区合作与繁荣的承诺的举措。越美于2013年建立的全面伙伴关系正蓬勃发展,此次访越的目的在于加强双边关系,使其符合于亚太地区的发展趋势。

美国总统访问越南要解决问题有:

越战的痛苦回忆犹新

越南战争虽结束已近半个世纪,但对几代美国人来说,关于这场战争的记忆却从未远去。

11月10日下午,当特朗普乘坐的空军一号总统专机降落在越南岘港国际机场时,机场周围曾遭美军化学武器“橙剂”污染的土地仍未完成全部清除作业。特朗普甫一抵达,就将直面越战的鲜活记忆。

1968年,22岁的特朗普刚刚完成了大学学业。当年秋天,特朗普凭着一纸医疗延缓证明,豁免前往越南服役。对此,《纽约时报》曾质疑,除了10岁那年做过阑尾手术以外,这个踢足球、打网球和玩壁球的青年,医疗记录近乎毫无瑕疵,怎么都不像是一个身体抱恙、可以免服兵役的健壮成年男性。

越通社报道称,特朗普访问越南前夕,由美国国会众议院外交事务委员会亚太小组委员会主席泰德·约霍(Ted Yoho)率领的美国议员代表团刚刚完成对该机场“橙剂”污染土地清理工程的视察工作。而越南方面要求美方继续提供无偿援助,完成清理工作。

“越南战争是美越关系的一道伤疤。不少经历过越战的美国人仍然在世,他们对越战的痛苦记忆依然难以抹去。虽然40多年过去了,但完全修复伤疤的时机还未成熟。某种程度上而言,这是美越密切防务关系、两国关系走向真正正常化的一个障碍。此外,两国政治制度不同,在诸多事务上的看法也存在较大的差异。”中国社科院东南亚研究中心主任许利平对澎湃新闻说道。

美越贸易不平衡仍“如鲠在喉”

除了越南战争这一横亘在美越之间的老大难问题不时发酵以外,两国目前还面临着另一大棘手的问题:美越贸易不平衡,尤其是是美国对越南贸易存在长期巨额逆差。

《金融时报》报道指出,美国是越南出口的主要目的地,去年美国从越南进口了421亿美元的商品,给后者创造了320亿美元的贸易顺差。此外,越南对美出口约占本国GDP的18%,是亚洲最高的,远远高于其他国家或地区。报道引述研究公司凯投宏观(Capital Economics)的数据称,在受美国更强硬贸易政策影响最脆弱的经济体排行榜上,越南高居榜首。

美国前总统奥巴马任内主推的加强与亚太各国经贸关系的重点协议,尤其是《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP),特朗普上任后第一周便宣布退出,而越南被认为是受此影响最严重的国家之一。

马来西亚《南洋商报》此前在报道中便写道:“越南曾被认为是TPP的最大受惠国,但美国新总统特朗普却毁掉了越南的美梦”。

尽管如此,美越关系却并未出现倒退的情况,反倒是不断持续升温。两国领导人均表示,要加强双边关系。

今年5月29日至31日,身为特朗普上台后首位访美的东南亚国家领导人,阮春福也和美国新总统特朗普就此进行了商谈。《纽约时报》6月1日报道,虽然越南对特朗普决定让美国退出TPP深感失望,但阮春福在访美期间也表示,两国会找到扩大双边贸易的“新机制”。

特朗普当选总统仅一个月后,12月14日在与越南总理阮春福通电话时说道,他就职后,新一届美国政府将支持扩大华盛顿和河内的双边关系。

《纽约时报》当时的报道称,对美国进行正式访问的阮春福在与特朗普相邻而坐时表示,“越南与美国的关系在历史上经历了巨大的起伏,但现在我们已经能够成为全面的合作伙伴。”

美越或就促进双边贸易关系达一致

特朗普开启首次亚太之行前夕,美国前驻越南大使、原美国国防部长助理大卫·希尔(David Shear)接受越南通讯社采访时表示,APEC会议是特朗普阐述美国经济政策和安全政策的良好机会。自退出TPP之后,美国需要对与本地区国家的国际贸易问题进行解释。

就美越贸易关系而言,希尔认为,两国在经济利益等问题上有着共同的关切。此前阮春福5月底访美,为特朗普此次访问越南和出席在岘港举行的APEC领导人非正式会议奠定了基础。

被问到特朗普此次访越之旅将取得哪些成果,希尔说,美方期待与越南就促进双边贸易关系等议题达成一致。特朗普有可能将谈及阮春福访美期间两国共同发表的《越南-美国关系愿景联合声明》中所涉及的双边贸易问题。

不过许利平表示,美国和越南的合作仍然是有限度的。此次特朗普访问越南期间,两国会就贸易问题进行商讨。在减少美越贸易逆差方面,越南可能表态称未来将继续进口更多美国商品、购买美国波音飞机等。但此次两国达成具体双边协议的可能性不大。

察哈尔学会研究员、广西民族大学东盟研究中心研究员葛红亮对澎湃新闻表示,美国对包括与越南在内的多个国家都存在贸易逆差。这种不平衡的贸易结构,实际上是美国主导下的全球经贸秩序(包括美国的跨国公司)发展的必然结果,存在着显著意义上的惯性,不太容易逆转。而在特朗普时期,美国处在一个商人治国时代,因此会对其他国家进口更多美国产品及赴美投资领域提出更多要求。但相对而言,越南采购能力与对外投资能力有限。

不过,葛红亮也指出,对美国而言,越南是其地区政策的一部分。美越关系发展的惯性仍然存在。对越南来说,在对外贸易领域,越南有希望减少对华依赖、寻求贸易更加平衡的考量。“美国退出TPP后,美越寻求以双边贸易协定来替代TPP,而且达成一个妥协性框架的可能性是比较高的。”

美越防务合作继续升温

根据白宫网站日前公布的信息,继10日访问岘港之后,特朗普11日将飞抵越南首都河内,对越南进行正式访问。特朗普将与越南国家主席陈大光和其他高级官员举行会晤,届时两国将强调美越全面伙伴关系的活力。

《海峡时报》报道分析指出,特朗普将前往越南首都访问这一安排有重要意义。越南外交学院副院长陈越泰(Tran Viet Thai)对《海峡时报》表示,期望特朗普此行会谈及美国政府对越南所许下的承诺。

2016年5月,美国前总统奥巴马在访越期间宣布,美国将全面解除对越南的武器销售禁令,但对越武器出口须“逐笔审议”。越南国家主席陈大光在与奥巴马会谈后的记者会上说,越南对此表示赞赏,并称这显示出两国关系已经“完全正常化”。

2016年,特朗普上台后,继续加强美越两国的防务合作。

阮春福今年5月访美前夕,美国向越南海岸警卫队赠送了六艘巡逻艇及一艘巡逻舰。5月31日特朗普在白宫与阮春福会谈时表示,双方将加强防务等领域的合作。值得注意的是,阮春福访美期间,还与特朗普讨论了航母访越事宜。

美国国防部长马蒂斯今年8月与到访的越南国防部长吴春历会谈期间,五角大楼宣布,2018年将派一艘航空母舰访问越南。这将是1975年越南战争结束后美国航母首次访问越南。

新华社报道称,美越军事交流频繁的背后,是美越关系升温,美国把越南视为在东南亚的重要伙伴,越南则借助美国增强自身影响力,搞区域制衡。

对此,许利平表示,美越在防务领域的合作是相互利用的,这种合作都是基于两国短期目标的考量,并非是服务于美越长远国家利益的打算。

复旦大学国际问题研究院副院长沈丁立对澎湃新闻分析道,尽管美国和越南在继续防务合作,但几乎不可能取得突破。两国拥有不同的政治制度和价值观,这从根本上决定了美越两国的防务合作带有各自的目的,必然不会深刻。

此外,《海峡时报》报道援引越南胡志明大学国际关系学院院长张明武(Truong-Minh Vu)的话认为,在越南国内,因为越战等众多因素,与美国加强军事联系仍是一个敏感的话题。

就在上个月,越南中央军委常委、国防部副部长阮志咏上将赴美出席2017年越美国防政策对话框架会议期间,在与美国国防部战俘及战斗失踪人员家属联合会负责人格里菲思(All Mills Griffiths)会面时,阮志咏表示,美越发展防务等各领域关系仍需克服越南战争几十年来的持续影响,而克服过去越南战争的后果,也将成为“打开越美关系长久未来之门的钥匙”。

六、急需!!!加分!!谁提供我嫦娥一号的最新新闻阿?汉英对照.

“嫦娥一号”(Chang'E1)卫星由中国空间技术研究院承担研制,以中国古代神话人物嫦娥命名,主要用于获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测月壤厚度、探测地月空间环境等。在初样研制阶段,有电性星和结构星这两颗初样卫星承担卫星测试工作。嫦娥一号平台以中国已成熟的东方红三号卫星平台为基础进行研制,星体尺寸为2000毫米×1720毫米×2200毫米,并充分继承中国资源二号卫星、“中巴地球资源卫星”等卫星的现有成熟技术和产品,进行适应性改造。所谓适应性改造就是在继承上的创新,突破一批关键技术。

北京时间2007年10月24日,探测器从西昌卫星发射中心成功发射。

11月26日,中国国家航天局正式公布嫦娥一号卫星传回的第一幅月面图像.

概况

嫦娥一号星体为立方体,两侧各有一个太阳帆板,最大跨度达18.1米,重2350千克,工作寿命一年。它将运行在距月球表面200千米的圆形极轨道上。

该卫星平台由结构分系统、热控分系统、制导,导航与控制分系统、推进分系统、数据管理分系统、测控数传分系统、定向天线分系统和有效载荷等9个分系统组成。这些分系统各司其职、协同工作,保证月球探测任务的顺利完成。星上的有效载荷用于完成对月球的科学探测和试验,其它分系统则为有效载荷正常工作提供支持、控制、指令和管理保证服务。

根据我国探月卫星工程的四大科学目标,在嫦娥一号上搭载了8种24台件科学探测仪器,重130千克,即微波探测仪系统、γ射线谱仪、X射线谱仪、激光高度计、太阳高能粒子探测器、太阳风离子探测器、CCD立体相机、干涉成像光谱仪。

航天专家介绍,电性星的试验主要是用于一些带有电子性能的设备的综合测试,结构星的试验主要是要考核结构设计的合理性,和整星上温度控制设计的合理性。目前,这两颗初样星的结构制造已经完成,将在年底以前开始整星测试。在这个基础上,再进行“嫦娥一号”正样卫星的研制。据介绍,整个初样测试阶段持续到2007年6月份,随后将进入卫星正样星的研制阶段。

为了保证完成月球探测工程任务,科研人员对承担卫星发射任务的长三甲火箭进行了41项可靠性的设计工作,以提高其运载可靠性。

嫦娥一号是我国的首颗绕月人造卫星。以中国古代神话人物嫦娥命名,已于2007年10月24日18时05分(UTC+8时)左右在西昌卫星发射中心升空,整个“奔月”过程大概需要8-9天。预计卫星的总重量为2350千克左右,寿命大于1年。该卫星的主要探测目标是:获取月球表面的三维立体影像;分析月球表面有用元素的含量和物质类型的分布特点;探测月壤厚度和地球至月亮的空间环境。

技术难点

1、轨道设计与飞行程序控制问题

2、卫星姿态控制的三矢量控制问题

3、卫星环境适应性设计

4、远距离测控与通信问题

“嫦娥一号”卫星由中国空间技术研究院承担研制,主要用于获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测月壤厚度、探测地月空间环境等。“嫦娥一号”月球探测卫星由卫星平台和有效载荷两大部分组成。卫星平台利用东方红三号卫星平台技术研制,科研人员对结构、推进、电源、测控和数传等8个分系统进行了适应性修改。有效载荷包括CCD立体相机、成像光谱仪、太阳宇宙射线监测器和低能粒子探测器等科学探测仪器。

“嫦娥一号”月球探测卫星于2007年10月在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。卫星发射后,将用8天至9天时间完成调相轨道段、地月转移轨道段和环月轨道段飞行,执行科学探测任务。它将完成四大科学任务,首要目的便是为月球“画像”,也就是要通过各种手段获取月球表面影像和立体图像。此外,还要分析月球表面有用元素含量和物质类型的分布特点,探测月壤厚度以及地月空间环境。

专家介绍,嫦娥一号卫星两米见方,太阳翼展开后,最长可达18米,起飞重量为2350公斤,卫星需要10-12天可以飞到月球附近。嫦娥一号设计寿命为一年,执行任务后将不再返回地球。

计划准备

探月计划酝酿10年

我国航天科技工作者早在1994年就进行了探月活动必要性和可行性研究,

1996年完成了探月卫星的技术方案研究,

1998年完成了卫星关键技术研究,以后又开展了深化论证工作。

测试

中国探月计划第一颗卫星“嫦娥一号”的有效载荷正样系统正在进行最后联试,以确保科学探测设备将来在太空正常工作。

“嫦娥一号”卫星有效载荷的研制测试工作由中国科学院空间科学与应用研究中心负责。有效载荷总指挥、中科院空间中心主任吴季16日在接受采访时说:“在有效载荷正样系统联试的最后阶段,各研制人员应继续保持严慎细实的工作态度,按质量要求完成正样联试,确保有效载荷设备顺利交付和工程任务圆满完成。”

卫星有效载荷因不同的航天任务而异,在现阶段主要是进行科学探测的仪器和科学实验的设备。“嫦娥一号”卫星有效载荷将包括微波探测仪分系统、空间环境探测分系统、有效载荷数据管理分系统等。

据了解,微波探测仪分系统将主要对月壤的厚度进行估计和评测,这是国际上首次采用被动微波遥感手段对月表进行探测。空间环境探测分系统由太阳高能粒子探测器等3台设备组成,将探测地月和近月的空间环境参数。

“嫦娥一号”于2007年发射,而后围绕月球进行一年的探测。

中国的探月计划经过长期准备、10年论证,于2004年1月正式立项,被称作“嫦娥工程”。该工程目前主要集中在绕月探测、月球三维影像分析、月球有用元素和物质类型的全球含量与分布调查、月壤厚度探查以及地月空间环境探测。

卫星发射

“嫦娥一号”卫星发射后首先将被送入一个地球同步椭圆轨道,这一轨道离地面最近距离为200公里,最远为5.1万公里,探月卫星将用16小时环绕此轨道一圈后,通过加速再进入一个更大的椭圆轨道,距离地面最近距离为500公里,最远为12.8万公里,需要48小时才能环绕一圈。此后,探测卫星不断加速,开始“奔向”月球,大概经过114小时的飞行,在快要到达月球时,依靠控制火箭的反向助推减速。在被月球引力“俘获”后,成为环月球卫星,最终在离月球表面200公里高度的极月圆轨道绕月球飞行,开展拍摄三维影像等工作。

卫星奔月总共需时114个小时,距离地球接近38.44万公里。而过去,中国发射的卫星距离地面一般都在3.58万公里左右,二者几乎相差了10倍。

“嫦娥一号”发射倒计时

36小时:部分系统进行最后“体检”。

12小时:进入发射前功能检查状态。

8小时:进入发射程序,各系统进行辅助准备。

7小时:加注液氧。

5.5小时:加注液氢。

2小时:进入射前系统。地面开始给系统加电,同时各种口令也在这时开始下发。

40分钟:3号塔架回转平台开始展开。

15分钟:最后一批人员撤离。

90秒:转电。从地面给系统供电,变为系统内部电池供电。

60秒:从塔架后伸向前塔的橘黄色电缆摆杆此时摆开,准备为火箭点火、发射。

40秒:01号指挥员开始报告倒计时。

30秒:牵动。是过去发射系统的专有命令,尽管现在已经不再使用有关系统,但这一程序沿用至今。

10秒:点火倒计时。

0秒:点火。

日志

2007年10月24日18时05分04.602秒成功发射升空!

18:07火箭一二级分离

18:09整流罩分离火箭飞出大气层

18:10火箭二三级分离

18:15火箭三级发动机一次关机星箭结合体进入滑行阶段

18:25卫星进入初始地球轨道

18:26三级火箭二次点火

18:28三级火箭发动机二次关闭

18:29星箭分离卫星进入近地点205公里,远地点50930公里,周期16小时的超地球同步轨道。

18:36卫星指控转入北京航天飞行控制中心

18:59卫星太阳帆板打开

10月24日19时15分确定发射成功!

10月25日17时55分完成第一次变轨!指令发出130秒后,卫星近地点高度由约200公里抬高到约600公里,变轨圆满成功。这次变轨表明,嫦娥一号卫星推进系统工作正常,也为随后进行的3次近地点变轨奠定了基础。这次变轨是嫦娥一号卫星在约16小时周期的大椭圆轨道上运行一圈半后,在第二个远地点时实施的。

10月26日17时44分,远望三号船消息,嫦娥一号卫星成功实施第二次变轨!这是卫星的第一次近地点变轨。

嫦娥一号卫星第二次变轨后,将进入24小时周期轨道。远地点高度由5万多公里提高到7万多公里。

10月29日第二次近地点变轨,卫星远地点高度由7万余公里提高到12万余公里,开创了我国最远航天测控的新纪录。进入绕地飞行48小时周期轨道。北京时间10月29日18时01分39秒,远望三号测量船传来消息,卫星第三次变轨成功!

10月31日17时28分,嫦娥一号卫星成功实施第三次近地点变轨,顺利进入地月转移轨道,开始飞向月球。卫星远地点高度由12万余公里提高到37万余公里,进入114小时地月转移轨道。这也是卫星入轨后的第四次变轨。北京时间17时15分,嫦娥一号卫星接到指令,发动机工作784秒后,正常关机。北京飞控中心对各项测量数据的计算表明,卫星变轨成功!由绕地飞行轨道顺利进入地月转移轨道。

11月2日上午10时33分,嫦娥一号卫星成功实施了首次轨道中途修正。10时25分,嫦娥一号卫星按照指令要求,星上装载的两个小推力发动机点火成功,对卫星飞行航向实施修正。10时33分,发动机关机,卫星首次轨道修正完成。(后取消)

11月5日11时15分,嫦娥一号卫星主发动机点火,第一次近月制动开始,嫦娥近月制动将持续22分钟。11时37分,嫦娥一号卫星主发动机关机,第一次近月制动结束。到达距离月球420公里,第一次近月制动进入12小时月球轨道。

11月6日第二次近月制动进入近月点200公里,远月点1700公里,周期为3.5小时的轨道,运行3圈。

11月7日8时24分,第三次近月制动开始,这次近月制动将持续10分钟。8时34分成功完成第三次近月制动,卫星进入周期为127分钟,高度200公里的极月圆形环月工作轨道,开始工作,向地面传回30首歌曲。

11月26日,中国国家航天局正式公布嫦娥一号卫星传回的第一幅月面图像。这幅月面图像位于月表东经83度到东经57度,南纬70度到南纬54度。图幅宽约280公里,长约460公里。

变轨

重要性

24日18时29分,星箭成功分离之后,嫦娥一号卫星进入近地点为205公里,远地点为50930公里,周期为16小时的超地球同步轨道。卫星在这个轨道上“奔跑”一圈半后,预计于25日下午进行第一次变轨。变轨后,卫星轨道近地点将抬高到离地球约600公里的地方。卫星和运载火箭分离后,需要4次变轨,才能逐步加速到地月转移轨道的入口速度。每次近地点加速的时间只有短短的几分钟,必须在短时间内及时向卫星发出指令,而卫星发动机必须精确响应,否则卫星就有可能飞向别的方向。

地点

25日17时55分,北京航天飞行控制中心对嫦娥一号卫星实施首次变轨控制并获得成功。这次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,而此后将要进行的3次变轨均在近地点实施。为什么首次变轨选择在远地点进行?

北京跟踪通信与技术研究所的张波是探月工程测控系统的主任设计师,曾参与完成了嫦娥一号卫星测控通信方案的总体设计任务。他说,在对卫星的运行轨道实施变轨控制时,一般选择在近地点和远地点完成,这样做可以最大限度地节省卫星上所携带的燃料。嫦娥一号卫星的首次变轨之所以选择在远地点实施,是为了抬高卫星近地点的轨道高度。

“只有在远地点变轨才能抬高近地点的轨道高度。”张波说,“同样的道理,要改变远地点的高度就需要在近地点实施变轨。第一次变轨我们把卫星近地点的高度抬高后,就会增加布置在近地点附近测量船的跟踪测控时间,有利于监视变轨过程。因为,卫星离地面越高,测控站、船跟踪测控的时间就会越长,这就为以后要进行的3次近地点变轨打下坚实的基础”。

张波介绍说,按照测控方案安排,10月26日将对嫦娥一号卫星实施第一次近地点变轨。变轨后,卫星将进入远地点为71400千米、周期为24小时的运行轨道。第二次近地点变轨后,卫星将进入远地点为121700千米、周期为48小时的绕地运行轨道。第三次近地点变轨时,卫星将进入地月转移轨道,踏上长达5天的奔月征途。

根据开普勒关于行星运动的三大定律的第一定律:所有行星的运动轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点。在以太阳S为极点、近日点方向SP为极轴的极坐标中,行星相对于太阳的运动轨迹为椭圆PP1P2P'1P',PSP'=2a表示椭圆的长径。这个定律也适用于卫星系统。既然是椭圆轨道,当然就有离的最近的和离的最远的地方啦,所以,环绕地球飞行的飞行物,在椭圆的轨道上(离地球)最远的就是远地点,最近的就是近地点。

脱离地球

“嫦娥一号”卫星在发射升空后要先围绕地球用5天的时间转5圈,第一个阶段是绕3圈,每圈16小时,第二阶段是用24小时绕一圈,第3个阶段是用48小时绕一圈。

火箭把卫星送入轨道约一天后,地面注入指令,卫星主发动机点火实施变轨,将近地点抬高到约600公里,让卫星经过测控站上方时速度相对减少,便于后续控制。第二、三、四次点火实施变轨,让卫星不断加速:这3次变轨目的都是加速,每变轨一次,卫星的速度就增加一点,通过3次累积,卫星加速到10.916公里/秒以上的进入地月转移轨道的最低速度,向月球飞去。

十大关节点

10月24日18时05分,在西昌这个被称为“月亮女儿的故乡”的地方,长征三号甲运载火箭托举着嫦娥一号卫星顺利升空——“嫦娥”就这样开始了奔月之旅。

在嫦娥一号卫星飞向38万公里外月球的漫长旅途中,需要进行一系列高度复杂又充满风险的动作。

“如果从卫星发射到最后数据分析过程的10个关键环节都能顺利完成,那么我国首次绕月探测就圆满成功了。”中国绕月探测工程总指挥栾恩杰在接受新华社记者采访时说。

那么,这10个关节点所指的是什么呢?

关节点一:发射

将嫦娥一号卫星送上太空的,是被誉为“金牌火箭”的长征三号甲运载火箭。

综观人类探月史,美国和苏联在20世纪的探月活动,因运载火箭故障造成的探测失利占了很大比重。因此,运载火箭的高可靠性,是确保探月成功的必要前提。

这次发射是长征三号甲运载火箭的第15次发射,迄今这一型号火箭的发射成功率为100%。此前,长征三号甲运载火箭与应用广泛的东方红3号卫星平台曾多次“联姻”,每次都取得圆满成功,用这样一个“大力士”来托举在东方红三号卫星平台上研制而成的嫦娥一号卫星,再合适不过了。

在我国现有的3个航天发射场中,只有西昌卫星发射中心具备发射长征三号甲等大推力火箭的能力,而且这里纬度低、海拔高、气候宜人、交通便利,是发射各类地球同步轨道卫星的理想场所。

关节点二:入轨

卫星能否准确进入预定轨道,是判断发射是否成功的重要标志。

长征三号甲运载火箭在发射嫦娥一号卫星时,通过第一、二级和第三级的第一次点火,先将卫星送入近地轨道,并在近地轨道滑行飞行一段时间。

在火箭起飞的第1249秒,三级火箭第二次点火;第1373秒,三级火箭二次点火发动机关机。第1473秒,星箭分离成功,嫦娥一号卫星进入近地点约200千米、远地点约51000千米、运行时间为16小时的大椭圆轨道,成为一颗绕地球飞行的卫星。

关节点三:变轨

当嫦娥一号卫星在16小时轨道飞行一圈半后,10月25日下午,地面注入指令,卫星上推力为50牛顿的调姿发动机开始点火,约4分钟后,推力为490牛顿的主发动机点火实施变轨,将卫星轨道近地点抬高到离地球约600公里的地方。

10月26日下午,当卫星再次到达近地点时,卫星主发动机再次打开,巨大的推力使卫星上升到24小时轨道。

在24小时轨道上运行3圈后,卫星上的主发动机第三次点火,实施第二次近地点变轨,嫦娥一号卫星进入48小时轨道。这一时刻大约发生在10月29日。

这几次变轨都是通过卫星上的发动机使卫星加速。从理论上讲一次变轨就可以实现,但为了充分利用燃料,同时也为了方便地面控制,科学家把变轨逐步分解。

关节点四:奔月

在3条大椭圆轨道上经过7天“热身”后,嫦娥一号卫星将正式奔月。

10月31日,当卫星再一次抵达近地点时,主发动机打开,卫星的速度在短短几分钟之内提高到10.916千米/秒以上,进入地月转移轨道,真正开始了从地球向月球的飞越。

嫦娥一号卫星选择这样的奔月方式,有着3方面的优点:一是可以确保重力损耗控制在5%以下;二是将几次近地点机动安排在同一地区,有利于地面监测;三是安排了24小时轨道,可以比较方便地解决发射日期延后的问题。

关节点五:修正

在地月转移轨道,也就是从地球轨道到月球轨道的这段距离,嫦娥一号卫星需要飞行约114个小时。

在人类探月活动的历史上,曾多次发生探测器未能实现月球的捕获而丢失在星际间的事故,这大多是由于飞行过程中卫星姿态和速度控制不精确造成的。如果卫星在地月转移轨道近地点有1米/秒的速度误差或1千米的高度误差,飞到月球附近时都将产生几千千米的位置误差。

在高速飞行的过程中,嫦娥一号卫星必须在地面的指令下进行中途轨道修正。一般来讲,至少需要进行两次修正,第一次是在进入地月转移轨道的一天之内,第二次是在到达月球的前一天内。这些指令,都是由设在北京的航天飞行控制中心发出的。

关节点六:制动

11月5日前后,当嫦娥一号卫星到达距月球200千米位置时,需要进行减速制动,也就是“刹车”。只有这样,才能被月球引力捕获,成为绕月飞行的卫星。

这是实现绕月飞行的一个重要步骤:“刹车”晚了,卫星就要撞到月球上去;而“刹车”早了,则会飘向太空。“刹车”是否成功,关键取决于卫星当时的位置和速度矢量是否正确。经过多次复核、复算,我国科学家已经突破了这一技术难题。

关节点七:绕月

嫦娥一号卫星的第一次近月制动,将发生在11月5日11时25分,从地月转移轨道进入12小时月球轨道。从这一刻起,嫦娥一号卫星成为真正的绕月卫星。

11月6日前后,嫦娥一号卫星进行第二次近月制动,速度进一步降低,卫星进入3.5小时轨道,并在这个轨道上运行7圈。

11月7日前后,嫦娥一号卫星进行第三次近月制动,进入127分钟月球极月轨道。这是卫星绕月飞行的工作轨道。这个轨道为圆形,离月球表面200千米。

这时的嫦娥一号卫星,将向地面传回经过公众投票选出的30首歌曲。

关节点八:探测

建立月球工作轨道后,嫦娥一号卫星携带的“8种武器”将开始大显身手,为完成4大科学目标展开紧张而忙碌的工作。

如果不出意外,卫星所携带的CCD立体相机在11月下旬就可以传回第一张月球照片,这是绕月成功的重要标志。

干涉成像光谱仪、激光高度计、CCD立体相机将共同完成第一个科学目标,即获取月球表面三维立体影像;γ射线谱仪、X射线谱仪将携手对月球表面有用元素及物质类型的含量和分布进行辨析。

首次被应用到月球探测中的微波探测仪,将对月壤厚度和氦-3资源量展开探测;而由太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器组成的空间环境探测系统,将通过不间断地捕捉质子、电子和离子,对4万到40万千米范围的“地—月”空间环境展开探测。

关节点九:传输

按照科学家的通俗说法,这次为“嫦娥”买的是“单程票”。那么,一去不复返的嫦娥一号卫星,如何从38万千米外将探测数据传回地球?

嫦娥一号卫星携带的传输天线有两部:一部是定向天线,方向始终对着地球上的接收天线;一部是全向天线,也就是没有固定方向的天线。

巨大的空间衰减、时间延迟,使得地面接收月球探测数据的技术难度大大增加。地面应用系统为此专门建造了两座被称为射电望远镜的大口径天线:一座在北京密云,天线口径达50米;一座在云南昆明,口径达40米。

两座大口径天线像一双巨大的眼睛,时刻注视着嫦娥一号卫星的一举一动,把卫星传输来的信息全部收集起来。

关节点十:研究

嫦娥一号卫星历经千难万险获得的数据十分珍贵。能否充分利用好这些数据,将决定着探月活动价值的高低。

传到地面的数据将被送到设在北京的地面应用系统总部,进行预处理。完成预处理的数据,将由地面应用系统组织更多的科学家和技术人员进行进一步的研究和处理,得出最新的研究成果或科学发现。

国家航天局宣布,嫦娥一号卫星获得的许多数据将完全公开,供全世界的科学家研究分享。土生土长的中国“嫦娥”,将为人类的航天事业作出自己的贡献。

各界反响

虽然比世界上第一颗探月卫星——前苏联的“月球1号”晚了48年9个月又22天,但揭开了中国航天深空探测时代新篇章的绕月探测工程,仍然广受国际社会的关注。在“嫦娥一号”探月卫星发射升空后,外媒立即就此发表评论。

美联社:中国迈出了登月第一步

美联社在西昌卫星发射中心宣布星箭成功分离之后,立即发出《中国成功发射探月卫星》的报道:“中国成功发射首颗探月卫星,迈出了雄心勃勃为期十年的将登陆车送上月球并且返回地球计划的第一步。中国国家电视台播出了火箭腾空而起的画面……”

路透社:“嫦娥”为登月计划作准备

英国路透社24日发表评论文章说,伴随着对太空的梦想、科技的进步和爱国主义热情,中国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号”。文章说,“嫦娥一号”绕月工程是中国实施的第一次太空探测活动,这项工程是为2010年的月球车及之后的登月计划作准备。

法新社:标志中国全球地位的提升

法新社24日发表文章说,中国首次发射探月卫星,这一创举标志着中国全球地位的提升。欧洲航天局发言人雷内·奥斯特林克称,探月竞赛正在逐步展开,美国也正准备复兴探月计划,目标建造永久月球基地,以便开展火星探险。

越南通讯社:中国太空探索史的里程碑

越南通讯社24日发表文章说:“中国迈出了三阶段探月计划的第一步,是中国太空探索史的新里程碑……”

韩国《朝鲜日报》:实现中国人的千年梦想

韩国《朝鲜日报》首席评论员吴泰镇24日以《嫦娥一号实现中国人千年梦想》为题写道:“中国发射探月卫星,实现‘千年梦想’,全国都为此沸腾。而我们只能在旁边静静观看了。”

印军研究中国探月

10月23日至28日,印度陆军和海军分头在新德里召开联合司令官会议。会议期间恰值中国“嫦娥一号”探月卫星发射,因此,中国探月工程和航天整体实力成了这些高级将领热议的话题,并进一步刺激了印度三军筹建“天军”的热情。

据《印度时报》10月23日披露,继印度空军去年宣布筹建航天司令部之后,印度陆军和海军也借本年度司令官会议推出了各自的“天军”考虑,并且分别在各自的司令部中成立了“太空小组”。

印度陆军的一名高级军官透露,眼下,印度陆海空三军都在积极探讨太空的战术、战法和战略应用问题,因为印度三军决策层均认为,未来的战争如果离开了“太空资源”就不用打了,因为“现代化的军事对太空的各项技术、各种系统有着严重的依赖”。

让印度三军感到十分迫切的是,中国今年1月进行的太空试验对于印度来说“如同晴天霹雳”,加上探月工程又走在印度的前面,相形之下,印度甚至还没有长远的太空具体打算,因此,三军司令官们都觉得有“迫切感”。

印度国防部日前抛出了《2020国防太空展望》。这份战略性的指导文件强调,在2012年之前,印度军方将致力于发展太空情报、侦察、侦测、通讯与导航领域。为实现这一目标,印度得完成1000余项相关科研项目,发射升空多颗军用间谍卫星。即便完成上述目标,印度离实现军方的适时军事通讯、侦察情报传输、导弹早期预警、精确炸弹的卫星信号制导,以及干扰敌方的网络等目标也非常遥远。

中国探月计划

三大阶段

中国探月工程首席科学家、中国科学院院士欧阳自远介绍“嫦娥一号”是我国发射的最远距离的卫星,距地球的平均距离是38万公里,而在这之前,我国发射的最远距离的卫星离地面4万公里。