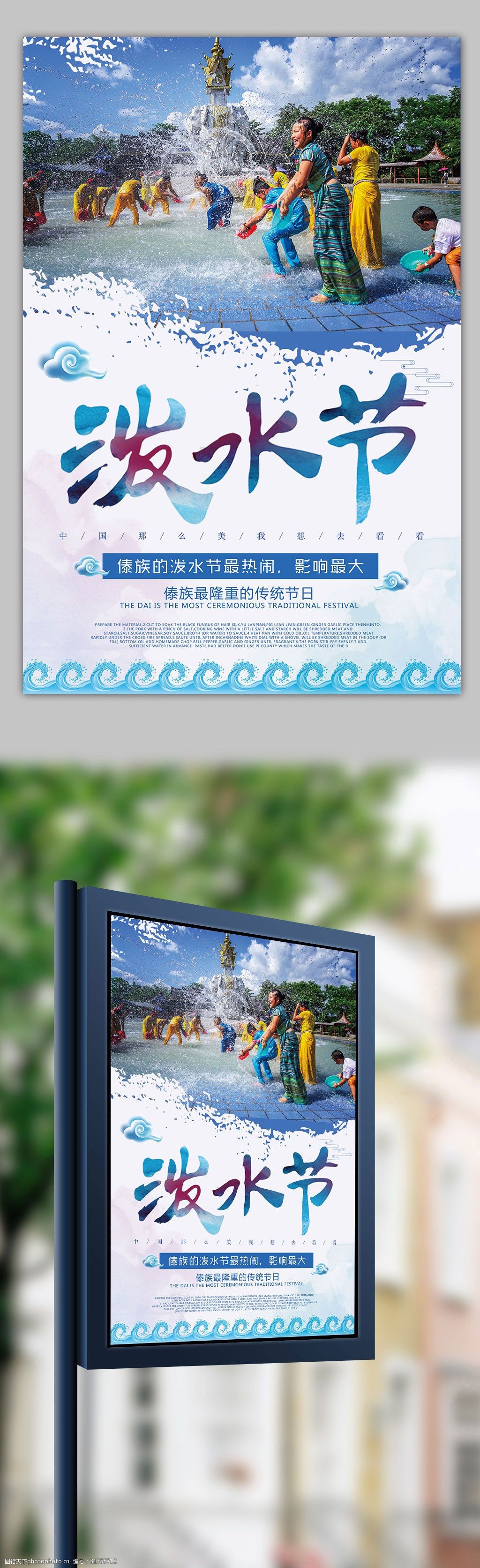

温岭特色小吃

温岭的特色小吃有山粉糊、清明团子、乌饭麻糍、温岭嵌糕、麦饼筒、绿豆炒面、山粉圆、苔饼

1、清明团子

清明团子是浙江温岭的特色小吃,有着上千年的历史,是一种特色习俗美食,一般在寒食节食用。选用糯米粉和梗米粉为主要原料,采用传统的制作工艺制作而成,所制作出来的清明团子糯韧绵软,清香扑鼻,吃起来甜告敬简而不腻,肥而不腴。

2、乌饭麻糍

乌饭袜裤麻糍是浙江温岭的特色小吃,制作乌饭麻糍,要先到山上采一种俗称“山炒米脑”(又称“红茶”)的嫩叶,最后采用传统的制作方法制作而成,所制作出来的乌饭麻糍成品外为绿色,内为灰黑,有着甜、滑的口感。

3、温岭嵌糕

温岭嵌糕是浙江省台州市温岭市的特色小吃。温岭的美食有很多,嵌糕算得上是最具地方特色的了。没听说过别处有这种嵌糕,也没听说过稿稿有哪个温岭人不爱吃这种嵌糕。温岭嵌糕,也可以叫温岭夹糕,是温岭特有的汉族糕类小吃。(方言版本为:“gie gao)温岭城南习俗,在农历十月十五这天农村还有做“嵌糕”的习俗,这天是古老的“下元节”。

青团的由来

青团的由来:据考证,“青团”之称大约始于唐代,至今每逢清明,江南几乎家家户户蒸青团,虽然青团流传千百年形制未变,但现在人们更多的是应令尝新,青团作为祭祀的功能日益淡化。

“相传百五禁烟厨,红藕青团各祭先”,这首《吴门竹枝词》诗说的就是人们在清明节吃冷食青团,并用红藕、青团祭祀祖先,其中察码所说“百五”,是指冬至过后105天为寒食。清代《清嘉录》对青团闷高有更明确的解释:“市上卖青团熟藕,为祀先之品,皆可冷食”。

清代文学、美食家袁枚的《随园食单》中,对青团的制作有翔实记载:“捣青草为汁,和粉作团,色如碧玉。”

青团,又蚂没尺叫艾团,是一种用草头汁做成的绿色糕团,有的是采用青艾,有的以雀麦草汁和糯米一起舂合,使青汁和米粉相互融合,然后包上豆沙、枣泥等馅料,用芦叶垫底,放到蒸笼内。

蒸熟出笼时用毛刷将熟菜油均匀地刷在团子的表面,所以青团碧青油绿,糯韧绵软,甘甜细腻,清香爽口,从色彩到口感都有着春天的气味,是清明与寒食节时南方民间的一道传统点心。

各地变化

青团在各地叫法和吃法也不同,比如说上海宁波一带叫青团,杭州一带叫清明团子,里面的馅除了豆沙馅,也有咸口的,里面包着腌菜、豆腐、腌肉等料。四川有清明菜粑粑,而在贵州青团叫清明粑,在客家地区,青团就叫艾粄,粄就是客家方言里各种糯米、粘米糕点的统称。

青团是江南清明的食物符号,南方地区仅就青团一样,就有好些个“变种”,最常见的内馅里包裹着豆沙或者蛋黄,搓成一个圆鼓鼓的小团子。这些年来经典款的青团也在不断改进内馅,一些新奇的酸梅馅、咸肉馅也出现在了市场。

南方地区还有一种与青团近似的食物,主要流行于南方客家人中:同样是以艾叶为基本原料制成面团,压成一块厚厚的圆形饼放在叶子上蒸熟食用,或者制作成手一般大小的饺子形状。

这种类型的青团当地人称之为艾粿或艾粑,有些没有内馅,更加注重艾草芬芳,有些则以白砂糖和黑白芝麻为内馅,为甜蜜。

清明节吃清明团子的意义 为什么清明节要吃清明团子

清明节吃清明团子的意义

清明时节有吃青团的风俗习惯。青团在各地有不同的叫法。上海、宁波叫青团,苏州叫青团子,杭州叫青团子或清明团子,南京称清明团或春团,温州叫清明饼儿,金华叫清明果儿(月牙形的叫清明饺儿),台州人则叫青。

青团子是用一种名叫“浆麦草”的野生植物捣烂后挤压出汁,接着取用这种汁同晾干后的水磨纯糯米粉拌匀揉和,然后开始制作团子。团子的馅心是用细腻的糖豆沙制成,在包馅时,另放入一小块糖猪油。团坯制好后,将它们入笼蒸熟,出笼时用毛刷将熟菜油均匀地刷在团子的表面,这便大功告成了。

青团子油绿如玉,糯韧绵软,清香扑鼻,吃起来甜而不腻,肥而不腴。青团子还是江南一带人用来祭祀祖先必备食品,正因为如此,青团子在江南一带的民间食俗中显得格外重要。

清明为什么要吃青团?这种风俗可追溯到两千多年前的周朝。据《周礼》记载,当时有“仲春以木铎循火禁于国中”的法规,于是百姓熄炊,“寒食三日”。在寒食期间,即渭明前一、二日,还特定为“寒日节”。

古代寒食节的传统食品有糯米酪、麦酪、杏仁酪扬,这些食品都可事前制就,供寒日节充饥,不必举火为炊。现在,青团有的是采用青艾,有的以雀麦草汁和糯米粉捣制再以豆沙为馅而成,流传百余年,仍旧一只老面孔。人们用它扫墓祭祖,但更多的是应令尝新,青团作为祭祀的功能日益淡化。

为什么清明节要吃清明团子

青团的传说一:

传说有一年清明节,太平天国李秀成得力大将陈太平被清兵追捕,附近耕田的一位农民上前帮忙,将陈太平化装成农民模样,与自己一起耕地。没有抓到陈太平,清兵并未善罢甘休,于是在村里添兵设岗,每一个出村人都要接受检查,防止他们给陈太平带吃的东西。

回家后,那位农民在思索带什么东西给陈太平吃时,一脚踩在一丛艾草上,滑了一激液跤,爬起来时只见手上、膝盖上都染上了绿莹莹的颜色。他顿时计上心头,连忙采了些艾草回家洗净煮烂挤汁,揉进糯米粉内,做成一只只米团子。然后把青溜溜的团子放在青草里,混过村口的哨兵。陈太平吃了青团,觉得又香又糯且不粘牙。天黑后,他绕过清兵哨卡安全返回大本营。后来,李秀成下令太平军都要学会做青团以御敌自保。吃青团的习俗就此流传开来。

青团的传说二:

关于清明节吃青餣的习俗,《中国民间文学集成浙江省台州地区椒江市故事卷》里记载着这样一个传说。

从前有个年轻人,名叫金兰。父亲亡故,靠母亲在家纺高颤纱织布度日。金兰从小骄横懒惰,还要打骂母亲。但朝廷命令,田地抛荒要被处死,所以他只好硬着头皮去自家祖田干活。

金兰在野地里无意中看到母羊给小羊喂奶的情景,幡然醒悟,决心要报答母亲的养育之恩。母亲提着竹篮来送饭时,他主动迎上前去。母亲误以为自己送饭迟了,又要遭儿子打骂,戚铅败一时想不开,投进水塘自尽。金兰立刻跳进水塘,但只摸到一块木板。他将木板拿回家中供奉在堂前。据说牌位就是这样来的。

为了纪念母亲,他将母亲放饭篮的地方长出的野草绵青采回来,做成苦饼。故事还说,这一天是小伙子清醒明理的日子,所以就把这一天叫做清明。并且每年清明日都带着苦饼到水塘附近的路边祭拜。后世称之为上坟。

因为糕饼一类的食物古时也叫“餣”,所以后人就把金兰用“青”做的这种饼叫青餣。后来清明上坟吃青餣变成了风俗,一直流传至今。

青团子是什么

青团,顾名思义是一种青色的团子,产于江南地区,以浙江为中心呈辐射状流行在江南地区,主材料为当季的野草,糯米粉,馅儿料,采集的野草常常以艾草为主,将艾草碾碎打出青艾汁,再将糯米粉和清艾汁混合捣制,经均匀揉和后,揉成粉团。然后加入馅料儿,蒸制而成,出锅前刷上一层油,让小青团看起来油亮油亮的。青团的馅料儿的发展也很带有时代性。在以前,馅料儿都用豆沙,糖,或咸肉做成;到了现在,为了符合时代的发展,青团的馅料儿出现了水果馅儿,什么蓝莓味,草莓味,甚至出现了巧克力味儿等等。

清明饼的由来

传说清朝末年,正仪镇有个叫赵慧的女子数型,发现一薯谈猜种酱麦草是做清明饼青汁的好原料,而用手工磨的粉做的团子更为柔软细腻,又不粘牙,存放数天不破裂、不发硬、不变色。后来正仪镇中心桥南一爿糕团店的陈四宝老大娘从赵慧处学得了这个秘方,从此清明饼侍兄供应于市场,成了一种色味兼美,饶有乡土特色的点心。

清明饼是温州特色食品,也被称作清明团子、绵菜饼、清明果、青团子等。在清明节前,各地城乡家家磨糯米粉做饼,馅以猪肉、笋丝之类,或者嵌以甜糖,俗称“清明饼”。清明饼油绿如玉,糯韧绵软,清香扑鼻,吃起来甜而不腻,肥而不腴,是江南人用来祭祀祖先的一种食品,流传至今。