一、坎儿井工程对发展新疆农业有什么意义?

坎儿井是荒漠地区一种特殊灌溉系统,遍布于新疆吐鲁番地区。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为我国古代三大工程。

坎儿井是针对新疆自然特点,利用地下水进行灌溉的一种特殊形式,鲜明体现了我国古代劳动人民的聪明和智慧。坎儿井孕育了吐鲁番各族人民,使沙漠变成了绿洲,对发展当地农业生产具有重要的意义。

坎儿井在汉代已经在新疆出现。《汉书·西域传下》载,汉宣帝时,遣破羌将军辛武贤率兵至敦煌靖边,“穿卑鞮侯井以西”,这是试图通过开凿坎儿井的方式引出地下水,在地面形成运河。

“卑鞮侯井”的泉水水源、井渠结合的工程形式,显然就是我们今天所说的坎儿井。

新疆坎儿井的大发展是在清代,据《新疆图志》记载,十七八世纪时,北疆的巴里坤、济木萨、乌鲁木齐、玛纳斯、景化乌苏,南

疆的哈密、鄯善、吐鲁番、于阗、和田、莎车、疏附、英吉沙尔、皮山等地,都有坎儿井。

最长的哈拉马斯曼渠,长75千米,能灌田1100多公顷。清末,仅吐鲁番一地就有坎儿井185处。利用坎儿井进行灌溉,对新疆农业生产的发展起过重要的作用。

清代道光年间,林则徐赴新疆兴办水利,他在吐鲁番见到坎儿井后,说:“此处田土膏腴,岁产木棉无算,皆卡井水利为之也。”

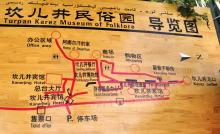

总的说来,坎儿井的构造原理是:在高山雪水潜流处,寻其水源,在一定间隔打一眼深浅不等的竖井,然后再依地势高下在井底修通暗渠,沟通各井,引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉桑田。

坎儿井是一种结构巧妙的特殊灌溉系统,它由竖井、暗渠、明渠和涝坝4部分组成。

竖井是开挖或清理坎儿井暗渠时运送地下泥沙或淤泥的通道,也是送气通风口。井深因地势和地下水位高低不同而有深有浅,一般是越靠近源头竖井就越深,最深的竖井可达90米以上。

竖井与竖井之间的距离,随坎儿井的长度而有所不同,一般每隔20米至70米就有一口竖井。一条坎儿井,竖井少则10多个,多则上百个。井口一般呈长方形或圆形,长1米,宽0.7米。戈壁滩上的一堆一堆的圆土包,就是坎儿井的竖井口。

二、坎儿井的特点有哪些?

坎儿井的特点有:

1、不需要动力 相对于其他井渠,坎儿井能够节省大量的人力和物理,因为其他其它井渠大多需要各种能量,而坎儿井并不需要。这是坎儿井独特的设计结构决定的,坎儿井的走向从高到底,自然界的水会顺着坎儿井往低处流,因此并不需要动力作为支持。

相对于其他井渠,坎儿井能够节省大量的人力和物理,因为其他其它井渠大多需要各种能量,而坎儿井并不需要。这是坎儿井独特的设计结构决定的,坎儿井的走向从高到底,自然界的水会顺着坎儿井往低处流,因此并不需要动力作为支持。

这一特点使得新疆地区的人民能够将更多的精力放在耕种和养殖牲畜上,极大促进了新疆地区农牧业的发展。尽管坎儿井这种设计一开始需要花费大量的人力与物力,但从长远的角度来说,这些花费都是值得的,因为坎儿井一旦建成,人们便能够储存和获得大量的水资源,增加农作物的收成。

2、蒸发量极小,水资源利用率极高。除了不需要动力以外,水资源利用率极高也是坎儿井的一大特点。传统的井或是井渠往往是露天的,在下夏季与秋季的时候水体会受到阳光直射,蒸发量极大。坎儿井则位于地下,并不会遭到阳光的直射,地面起到了“隔热”的效果。

即使到了夏季和秋季,地表温度超过四十度,地下水体的温度也能够保持在二十多度左右,水体的蒸发量极小,水资源的利用率极高。坎儿井这一设计也使得新疆人民能够有效地将为数不多的水存储起来,在干旱的季节能够将存储的水灌溉农田以及供牲口饮用。

3、水体不易被污染,水温较低。传统的井或井渠中的水容易受到污染,因为它们的水体暴露在地面,人们往往会将生活垃圾或是废弃物丢进水中,造成水体污染。而坎儿井却不容易受到污染,因为坎儿井的水面位于地下,生活垃圾或是一些污染物难以渗透到其中。

这一特点使得坎儿井的井水能够供人们与牲口饮用,也能够在灌溉农田方面取得良好的效果,使得新疆人民能够更加健康的生活与工作。此外,坎儿井的水体温度降低,水质纯净,酿酒也是极佳,新疆人民常常将这些水存储起来,在需要的时候使用,使自己的生活变得更加舒适与便捷。

三、新疆八大怪之“条条井水连起来”—— 坎儿井

简介:新疆是我国西北地区的重要省级行政区域,这里有着新疆八大怪之说:第一怪神秘湖里出妖怪;第二怪男人爱把花帽戴; 第三怪骆驼比车跑的快;第四怪春夏秋冬一天来;第五怪鞭子底下谈恋爱;第六怪风吹石头砸脑袋; 第七怪条条井水连起来;第八怪鬼哭狼嚎谁作怪。这八大怪都可以用所学习的地理知识加以解释,今天就和大家说说第七怪——坎儿井。

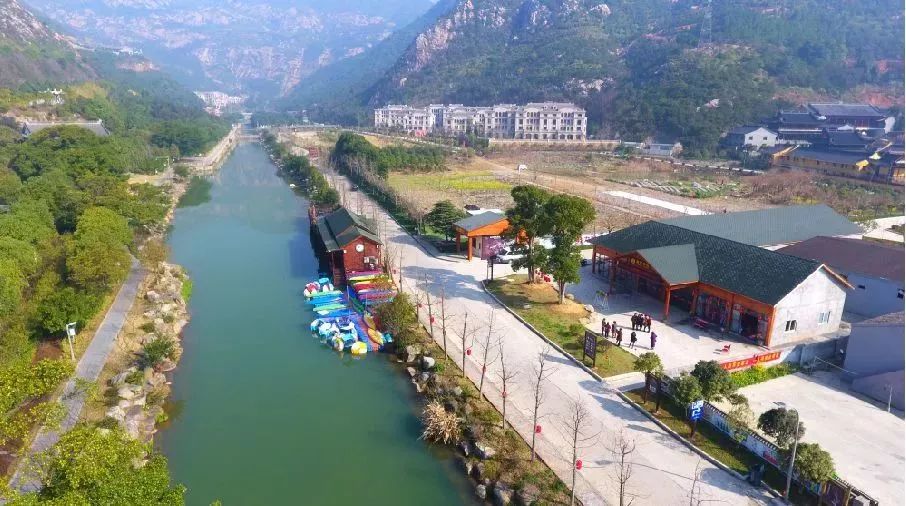

资料图

西北地区最典型的自然特征就是干旱,如何解决水资源短缺是这里发展农业的关键问题。西北地区的人民在长期的劳动生产过程中创造了坎儿井这一重要工程,坎儿井的存在对发展当地农业生产和满足居民生活需要等都具有很重要的意义。因此与四川都江堰、广西灵渠并列,被誉为中国古代三大水利工程,并与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。

坎儿井距今已有2000年的历史,这一词语最早记载于《史记》中,当时称“井渠”。坎儿井主要分布在我国新疆境内的新疆吐鲁番和哈密盆地,而现今我们所看到的坎儿井,多为清代以来陆续修建的。

资料图

西北地区降水少,以吐鲁番为例,吐鲁番是中国极端干旱地区之一,年降水量只有16毫米左右,而蒸发量可达到3000毫米,可称得上是中国的“干极”。但盆地北有博格达山,西有喀拉乌成山,山上终年积雪。冰雪消融,积水成流,流向盆地。于是,人们因势利导,利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地下潜流灌溉农田、建设绿洲。

细看坎儿井的构造可以发现坎儿井由竖井、地下渠道(暗渠)、地面渠道(明渠)和“涝坝”(小型蓄水池)四部分组成。人们在水源处一定间隔打一些竖井,在井底修筑暗渠,通过暗渠沟通各井,引水下流。这样就是为什么“条条井水连起来”了。在地下渠道的出水口处与地面渠道相连接,把地下水引至地面,灌溉桑田。并且坎儿井汇聚成的河水在地下流淌,有效地防止了因干旱、大风而导致的水的大量蒸发。

资料图

西北人民用勤劳智慧创造了这一水利工程的奇迹,正是因为这一工程使得西北地区的沙漠中出现了片片绿洲,而“条条井水连起来”这一独特的灌溉工程也成为了重要的旅游景观。

作者:李姗姗

本作品为“科普中国-科学原理一点通”原创 转载时务请注明出处

作者: 李姗姗 [责任编辑: 宋金玉]