徽菜有什么特点?

1、徽菜擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜少,重油、重色,重火功 徽菜继承了祖国医食同源的传统,讲究食补,这是徽菜的一大特色。

徽菜继承了祖国医食同源的传统,讲究食补,这是徽菜的一大特色。

2、徽菜,由于红烧是一大类,而红烧的“红”,表现在糖色上面。对火功要求苛刻。炒菜用油是自种自榨的菜籽油,并使用大量木材作燃料:有炭火的温炖,有柴禾的急烧,有树块的缓烧,是比较讲究的。传统中的重油、重色、重火功,有徽州的特殊条件。

3、当徽菜走向全国之后,仍然保持重色:调色之功;重油:调味之功;重火功:调质之功。如老或嫩,硬或软,结或松等。徽菜用火腿调味是传统。制作火腿,在徽州也是普及型的家庭技术。

扩展资料:

徽 菜 的 三 大 班

1、沿江菜,以长江两岸的芜湖、安庆地区为代表.这一地区河流纵横,湖塘沟汊密布,水产货源丰富,素称鱼米之乡。此地季节性蔬菜丰富,品种亦多,沿江地区水路交通方便,商业兴起较早。十九世纪中叶以后,芜湖被辟为商埠,粮商四集,成为我国四大米市之一。

2、沿淮菜,主要由娃埠、宿州、淮北、阜阳等地地方风味构成,菜品讲究咸中带辣,汤汁味重色浓,并习惯用香菜佐味和配色。

3、皖南菜,主要是今皖南地区的菜系,向以烹制山珍海味而著称,擅长炖、烧,讲究火功。芡大油重,朴素实惠。

参考资料来源:百度百科-徽菜-菜系特色

参考资料来源:微信公众号-八大菜的综合体—徽菜

八大菜系的形成与当地自然环境和经济状况有什么关系?

八大菜系之首当推鲁菜。鲁菜的形成和发展与由山东地区的文化历史、地理环境、经济条件和习俗尚好有关。山东是我国古文化发祥地之一。地处黄河下游,气候温和,胶东半岛突出于渤海和黄海之间。境内山川纵横,河湖交错,沃野千里,物产丰富,交通便利,文化发达。其粮食产量居全国第三位;蔬菜种类繁多,品质优良,是号称“世界三大菜园”之一。如胶州大白菜、章邱大葱、苍山大蒜、莱芜生姜都蜚声海内外。

水果产量居全国之首,仅苹果就占全国总产量40%以上。猪、羊、禽、蛋等产量也是极为可观。水产品产量也是全国第三,其中名贵海产品有鱼翅、海参、大对虾、加吉鱼、比目鱼、鲍鱼、天鹅蛋、西施舌、扇贝、红螺、紫菜等驰名中外。酿造业历史悠久,品种多,质量优,诸如洛口食醋、济南酱油、即墨老酒等,都是久负盛名的佳品。如此丰富的物产,为鲁菜系的发展提供了取之不尽,用之不竭的原料资源。

NO2 八大菜系之粤菜

粤菜系也是我国八大菜系之一。其形成和发展与广东的地理环境、经济条件和风俗习惯密切相关。广东地处亚热带,濒临南海,雨量充沛,四季常青,物产富饶。故广东的饮食,一向得天独厚。早在西汉《淮南子·精神篇》中载有粤菜选料的精细和广泛,而且可以想见千余年前的广东人已经对用不同烹调方法烹制不同的异味已游刃有余。在此以前,唐代诗人韩愈被贬至潮州,在他的诗中描述潮州人食鲎、蛇、蒲鱼、青蛙、章鱼、江瑶柱等数十种异物,感到很不是滋味。但到南宋时,章鱼等海味已是许多地方菜肴的上品佳肴。在配料和口味方面,采用生食的方法。到后来生食猪牛羊鹿已不多,但生食鱼片,包括生鱼粥等的习惯保留至今。而将白切鸡以仅熟,大腿骨带微血为准,则于今仍是如此。将粤菜的刀工精巧,配料讲究相得益彰,口味注意清而不淡诸特点,表现具足。

粤菜还善于取各家之长,为我所用,常学常新。苏菜系中的名菜松鼠鳜鱼,饮誉大江南北,但不能上粤菜宴席。虽粤人喜食鼠肉,但鼠辈之名不登大雅之堂。粤菜名厨运用娴熟的刀工将鱼改成小菊花型,名为菊花鱼。如此一改,能一口一块,用筷子及刀*食用都方便、卫生,苏菜经过改造,便成了粤菜。此外,粤菜烹调方法中的泡、扒、烤、川是从北方菜的爆、扒、烤、氽移植而来。而煎、炸的新法是吸取西菜同类方法改进之后形成的。但粤菜的移植,并不生搬硬套,乃是结合广东原料广博、质地鲜嫩,人们口味喜欢清鲜常新的特点,加以发展,触类旁通。如北方菜的扒,通常是将原料调味后,烤至酥烂,推芡打明油上碟,称为清扒。而粤菜的扒,却是将原料煲或蒸至腻,然后推阔芡扒上,表现多为有料扒。代表作有八珍扒大鸭、鸡丝扒肉脯等。广东的饮食文化与中原各地一脉相通。其中一个很重要的原因是历史上曾有多个另立王朝的内地人。历代王朝派来治粤和被贬的官吏等,都带来北方的饮食文化,其间还有许多官厨高手或将他们的技艺传给当地的同行,或是在市肆上各自设店营生,将各地的饮食文化直接介绍给岭南人民,使之成为粤菜的重要组成部分。汉代以后,广州成为中西海路的交通枢纽;唐代外商大多聚集在羊城,商船结队而至。当时广州地区的经济与内陆各地相比,发展较快.

八大菜系之川菜

川菜系也是一个历史悠久的菜系,其发源地是古代的巴国和蜀国。据《华阳国志》记载,巴国“土植五谷,牲具六畜”,并出产鱼盐和茶蜜;蜀国则“山林泽鱼,园囿瓜果,四代节熟,靡不有焉”。当时巴国和蜀国的调味品已有卤水、岩盐、川椒、“阳朴之姜”。在战国时期墓地出土文物中,已有各种青铜器和陶器食具,川菜的萌芽可见一斑。川菜系的形成,大致在秦始皇统一中国到三国鼎立之间。当时四川政治、经济、文化中心逐渐移向成都。其时,无论烹饪原料的取材,还是调味品的使用,以及刀工、火候的要求和专业烹饪水平,均已初具规模,已有菜系的雏形。秦惠王和秦始皇先后两次大量移民蜀中,同时也就带来中原地区先进的生产技术,这对发展生产有巨大的推动和促进作用。秦代为蜀中奠定了良好的经济基础,到了汉代就更加富庶。张骞出使西域,引进胡瓜、胡豆、胡桃、大豆、大蒜等品种,又增加了川菜的烹饪原料和调料。西汉时国家统一,官办、私营的商业都比较发达。以长安为中心的五大商业城市出现,其中就有成都。三国时魏、蜀、吴鼎立,刘备以四川为“蜀都”。虽然在全国范围内处于分裂状态,但蜀中相对稳定,对于商业,包括饮食业的发展,创造了良好的条件。使川菜系在形成初期,便有了坚实的基础.

N4 八大菜系之湘菜

湘菜系即湖南菜,是以湘江流域、洞庭湖地区和湘西山区等地方菜发展而成。湘江流域的菜以长沙、衡阳、湘潭为中心,是湖南菜的主要代表。其制作精细,用料广泛,品种繁多,其特色是油多、色浓,讲究实惠。在品味上注重香酥、酸辣、软嫩。

湘西菜擅长香酸辣,具有浓郁的山乡风味。湘菜历史悠久,早在汉朝就已经形成菜系,烹调技艺已有相当高的水平。在长沙市郊马王堆出土的西汉墓中,不仅发现有鱼、猪、牛等遗骨,而且还有酱、醋以及腌制的果菜遗物。唐宋以后,由于长沙曾是封建王朝政治、经济、文化的重要城市,因而湘菜系发展很快,形成了一套以炖、焖、煨、烧、炒、熘、煎、熏、腊等烹饪技术,成为我国著名的地方风味之一。解放以来,湘菜特色技术有了更进一步的发展。

N5八大菜系之闽菜

闽菜系亦是著名的八大菜系之一,以烹制山珍海味而著称。在色、香、味、形兼顾的基础上,尤以香、味见长。其清新、和醇、荤香、不腻的风味特色,在中国饮食文化中独树一帜。

福建位于我国东南隅,依山傍海,终年气候温和,雨量充沛,四季如春。其山区地带林木参天,翠竹遍野,溪流江河纵横交错;沿海地区海岸线漫长,浅海滩辽阔。地理条件优越,山珍海味富饶,为闽菜系提供了得天独厚的烹饪资源。这里四处盛产稻米、糖蔗蔬菜、瓜果,尤以龙眼、荔枝、柑桔等佳果誉满中外。山林溪涧有闻名全国的茶叶、香菇、竹笋、莲子、薏苡仁米,以及麂、雉、鹧鸪、河鳗、石鳞等山珍美味;沿海地区则鱼、虾、螺、蚌等海产佳品丰富,常年不绝。据明代万历年间的统计资料,当时当地的海、水产品计270多种,而现代专家的统计则有750余种。清代编纂的《福建通志》中有“茶笋山木之饶遍天下”,“鱼盐蜃蛤匹富青齐”的记载。

闽菜系历来以选料精细,刀工严谨,讲究火候、调汤、佐料,和以味取胜而著称。其烹饪技艺,有四个鲜明的特征,一是采用细致入微的片、切、剞等刀法,使不同质地的原料,达到入味透彻的效果。故闽菜的刀工有“剞花如荔,切丝如发,片薄如纸”的美誉。如凉拌菜肴“萝卜蜇”,将薄薄的海蜇皮,每张分别切成2~3片,复切成极细的丝,再与同样粗细的萝卜丝合并烹制,凉后拌上调料上桌。此菜刀工精湛,海蛰与萝卜丝交融在一起,食之脆嫩爽口,兴味盎然。

N6 八大菜系之浙菜

南菜系以杭州、宁波、绍兴三种地方风味菜为代表,成名较早。浙菜系的历史也相当悠久。京师人南下开饭店,用北方的烹调方法将南方丰富的原料做得美味可口,“南料北烹”成为浙菜系一大特色。如过去南方人口味并不偏甜,北方人南下后,影响南方人口味,菜中也放糖了。汴京名菜“糖醋黄河鲤鱼”到临安后,以鱼为原料,烹成浙江名菜“西湖醋鱼”。当时京师的名厨在杭州经营的名菜有“百菜羹”、“五味焙鸡”、“米脯风鳗”、“酒蒸鲥鱼”等几百种,后来又出现了“南肉”。

浙菜系与众不同的是因时因地而异。如杭州是全国著名风景区,宋室南渡后,帝王将相、才子佳人游览杭州风景者日益增多,饮食业应运而生。其制作精细,变化多样,并喜欢以风景名胜来命名菜肴,烹调方法以爆、炒、烩、炸为主,清鲜爽脆。宁波地处沿海,特点是“咸鲜合一”,口味“咸、鲜、臭”,以蒸、红烧、炖制海鲜见长,讲求鲜嫩软滑,注重大汤大水,保持原汁原味。绍兴菜擅长烹饪河鲜、家禽,入口香酥绵糯,富有乡村风味。主要名菜有“西湖醋鱼”、“东坡肉”、“赛蟹羹”、“家乡南肉”、“干炸响铃”、“荷叶粉蒸肉”、“西湖莼菜汤”、“龙井虾仁”、“杭州煨鸡”、“虎跑素火煺”、“干菜焖肉”、“蛤蜊黄鱼羹”等数百种。

N7 八大菜系之苏菜 苏菜系即江苏地方风味菜。江苏是名厨荟萃的地方。我国第一位典籍留名的职业厨师和第一座以厨师姓氏命名的城市均在这里。制作野鸡羹供帝尧食用,被封为大彭国,亦即今天的徐州,故名彭铿,又名彭祖。夏禹时代,“淮夷贡鱼”,淮白鱼直至明清均系贡品。“菜美之者,具区之菁”,商汤时期的太湖佳蔬韭菜花已登大雅之堂。春秋时齐国的易牙曾在徐州传艺,由他创制的“鱼腹藏羊肉”千古流传,是为“鲜”字之本。专诸为刺吴王,在太湖向大和公学“全鱼灸”,其中之一就是现在苏州松鹤楼的“松鼠鳜鱼”。汉代淮南王刘安在八公山上发明了豆腐,首先在苏、皖地区流传。汉武帝逐夷民至海边,发现渔民所嗜“鱼肠”滋味甚美,南宋时期的明帝也酷嗜此食。其实“鱼肠”就是乌贼鱼的卵巢精白。名医华佗在江苏行医时,与其江苏弟子吴晋均提倡“火化”熟食,即食物疗法。梁武帝萧衍信佛,提倡素食,以面筋为肴。晋人葛洪有“五芝”之说,对江苏食用菌影响颇大。南宋时吴僧赞宁作《笋谱》,总结食笋的经验。豆腐、面筋、笋、蕈号称素菜的“四大金刚”。这些美食的发源都与江苏有关。南北朝时南京“天厨”能用一个瓜做出几十种菜,一种菜又能做出几十种风味来。此外,腌制咸蛋、酱制黄瓜,在1500年前就已载入典籍。

N8 八大菜系之徽菜

徽菜系由安徽省的沿江菜、沿淮菜和徽州地方菜构成。沿江菜以芜湖、安庆的地方菜为代表,以后传到合肥地区,以烹调河鲜、家禽见长。沿淮菜以蚌埠、宿县、阜阳等地方风味菜肴构成。

皖南的徽州菜是徽菜系的主要代表,起源于黄山麓下的歙县,即古代的徽州。后因新安江畔的屯溪小镇成为“祁红”、“屯绿”等名茶和徽墨、歙砚等土特产品的集散中心,商业兴旺,饮食业发达,徽菜的重点逐渐转移到屯溪,在这里得到进一步发展。宋高宗曾问歙味于学士汪藻,汪藻举梅圣俞诗对答“雪天牛尾狸,沙地马蹄鳖”。牛尾狸即果子狸,又名白额。徽菜系在烹调技艺上擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜较少,重油、重色、重火工。

菜系和地域特征关系

菜系,也称“帮菜”,是指在选料、切配、烹饪等技艺方面,经长期演变而自成体系,具有鲜明的地方风味特色,并为社会所公认的中国饮食的菜肴流派。中国汉族饮食文化的菜系,是指在一定区域内,由于气候、地理、历史、物产及饮食风俗的不同,经过漫长历史演变而形成的一整套自成体系的烹饪技艺和风味,并被全国各地所承认的地方菜肴。早在春秋战国时期,中国汉族饮食文化中南北菜肴风味就表现出差异。到唐宋时,南食、北食各自形成体系。发展到清代初期时,鲁菜、苏菜、粤菜、川菜,成为当时最有影响的地方菜,被称作“四大菜系”。到清末时,浙菜、闽菜、湘菜、徽菜四大新地方菜系分化形成,共同构成中国汉族饮食的“八大菜系”。除”八大菜系“外还有一些在中国较有影响的菜系,如:东北菜、本帮菜、赣菜、鄂菜、京菜、冀菜、豫菜、客家菜、清真菜等菜系。

下表主要列出八大菜系口味

鲁菜:咸、鲜

川菜:麻辣

苏菜:甜、黄酒味

粤菜:原汁原味、鲜、清淡

闽菜:咸甜(南部)、香辣(北部)

皖菜:重油味、重盐

湘菜:辣、腊

徽菜:酱香味浓

习俗原因

当地的物产和风俗习惯,如中国北方多牛羊,常以牛羊肉做菜;中国南方多产水产、家禽,人们喜食鱼、肉;中国沿海多海鲜,则长于海产品做菜。

气候原因

各地气候差异形成不同口味,一般说来,中国北方寒冷,菜肴以浓厚,咸味为主;中国华东地区气候温和,菜肴则以甜味和咸味为主,西南地区多雨潮湿,菜肴多用麻辣浓味。

烹饪方法

各地烹饪方法不同,形成了不同的菜肴特色。如山东菜,北京菜擅长爆、炒、烤、熘等;安徽的炖,蒸,烧等;四川菜擅长烤、煸炒等;广东菜擅长烤、焗、炒、炖、蒸等

徽菜的特点以及四大名菜的特点!

徽菜的特色

徽菜的传统品种多达千种以上,其风味包含皖南、沿江、沿淮三种地方莱肴的特色。

皖南风味以徽州地区的菜肴为代表,是徽菜的主流与渊源。其主要特点是喜用火腿佐味,以冰糖提鲜,吾于保持原料的本味、真味,口感以咸、鲜、香为主,放糖不觉其甜。不少菜肴常用木炭风炉单炖单煮,原锅上桌,浓香四溢,体现了徽味古朴典雅的风貌。

沿江风味盛行寸芜湖、安庆及巢湖地区,以烹调河鲜、家禽几长,讲究刀功,注重形邑,善于以糖调味,擅长烧、炖、蒸和烟熏技艺,其菜肴具有清爽、酥嫩、鲜醇的特邑。

沿淮菜是以淮河流域的蚌埠、宿县、阜阳的地方菜为代表,擅长烧、炸、熘等烹调技法,爱以莞荽、辣椒调味配色,其凤味特点是咸、鲜、酥脆、微辣,爽口,极少以糖调味"因此从风味特色来讲,徽菜菜系是由以上三个区域的地方菜肴组成的一种既有个性又有共性的中国地方风味。其总体风格是:清雅纯朴、原汁原味、酥嫩香鲜、浓淡适宜,并具有选料严谨、火功独到、讲究食补、注意本味、菜式多样、南北咸宜的共同特征。

徽菜的原料,资源丰富、质地优良、取之不尽、用之不竭。安徽地处华东腹地,气候温和雨量适中、四季分明、物产丰盈,皖南山区和大别山区盛产茶叶、竹笋、香菇、木耳、板栗、山药和石鸡、石鱼、石耳、甲鱼、鹰龟、果子狸等山珍野味,著名的"祁红"、"屯绿"是驰名于世的安徽特产;长江、淮河、巢湖是中国淡水鱼的重要产区,为徽菜提供了鱼、虾、蟹、鳖、菱、藕、莲、芡等丰富的水产资源,其中长江鲥鱼、淮河肥王鱼、巢湖银鱼、大闸蟹等都是久负盛名的席上珍品;辽阔的淮北平原、肥沃的江淮、江南圩区盛产各种粮、油、蔬果、禽畜、蛋品,伤l呋口,砀山酥梨、萧县葡萄、涡阳苔干、太和椿芽、宣城蜜枣、安庆豆酱等都早已蜚声中外,给徽菜的形成与发展提供了良好的物质基础。

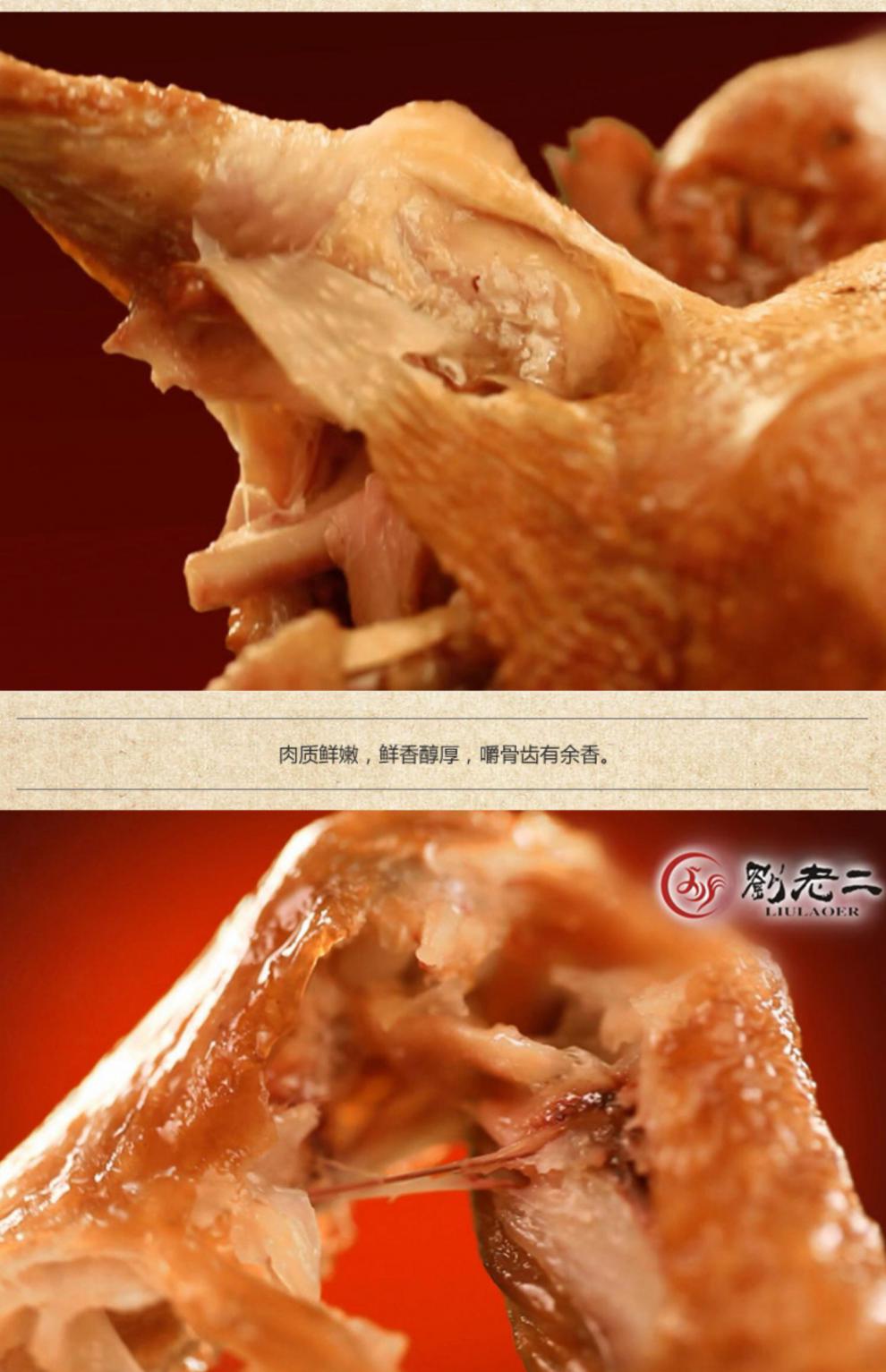

徽菜的烹饪技法,包括刀工、火候和操作技术,三个因素互为补充,相得益彰。徽莱之重火功是历来的优良传统,其独到之处集中体现在擅长烧、炖、熏、蒸类的功夫菜上,"苻离集烧鸡"先炸后烧,文武火交替使用,最终达到骨酥肉脱原型不变的质地;"徽式烧鱼"几分钟即能成莱,保特肉嫩味妾、汁鲜色浓的风格,是巧用武火的典范;"黄山炖鸽"、"问政山笋"经过风炉炭火的反复炖烽,成为清新适口酥嫩鲜醇的美味,是文火细炖的结晶;而"毛峰熏鲥鱼:、"无为熏鸭"叉体现了徽式烟熏的传统技芭。不同菜肴使用不同的控火技术是徽帮厨师造诣深浅的重要标志,也是徽菜能形成酥、嫩、香、鲜独特风格的基本手段,徽菜常用的烹饪技法约有20太类50余种,其中最能体现徽式特色的是滑烧、清炖和生熏法。

徽菜的款式在长期适应消费需要的过程中,逐步形成了自己的套路,常有的款式有筵度大菜、和菜、五簋八碟十大碗、大众便莱和家常风味莱等,其适应性很广。筵席菜式是筵宴宾客的菜式,通常都是由一定数量的冷菜、热炒、大菜(包括汤菜)和数道精细面点及适量水果所组成的系列菜式,菜品用料视售价多少而定。因原料上乘、烹调工艺复杂、调味精美、品种丰富、餐具讲究、服务周到,很受高层次消费的欢迎;和菜(有的叫"合菜")是低于筵席菜,高于大众便菜的一种限定数量的组合菜式,常用于三朋四友的聚餐和人数较少的集体用餐,方便灵活、经济实惠;五簋八碟十大碗是安徽民间红白喜事或其他重大喜庆、节日、寿诞筵宴宾客的传统菜式;大众便菜是城乡饮食店普遍供应的一种方便快捷、经济实惠的菜式,太体可分点菜、客菜、大锅菜三类。此外从80年代起市场出现了"盒饭"、"快餐",虽非独立菜式,但因菜饭并举,方便快捷、售价便宜,倒也适应了某些低消费的要求。至于家常风味菜则是安徽各地群众居家生活日常可以烹制的乡土风味,这类菜肴带有浓郁的地方性,市场饮食业也常有供应,为当地群众所青睐。

徽莱经过近千年的发展,不仅拥有一大批脍炙人口的名菜名点、美味佳肴,锻炼出一大批技艺超群、闻名遐迩的名厨,同时还涌现了一批群众公认的著名餐馆。这些饮食名店的共同特点是:历史悠久、风味独特、服务周到、设施齐全、品种繁多、技艺超群、货真价实、信誉卓著。它们或以筵席大菜著称于世,或以风味小吃风靡一方,或以拿手品种招徕顾客,或以服务周到令人难忘,其经营服务体现了徽帮菜系的独特风格和技艺水平。这些名店共有20余家,如合肥的黄山徽菜馆、淮上酒家、合肥饭店、逍遥酒家、庐州烤鸭店、华侨饭店;蚌埠的金山饭店,淮河餐厅;芜湖的同庆楼、耿福兴、马义兴(回族)菜馆、镜湖餐厅、丰富酒家;安庆的京津菜馆、新兴餐厅、江万春饺面馆;淮北的上海餐厅;铜陵的同乐酒楼;黄山的屯溪徽菜馆;阜阳的凤凰酒楼、亳州的皖北饭庄;全椒的望屏楼等,它们共同支撑着徽菜烹饪的大厦,创造了安徽饮食文化的奇迹。继续办好这些饮食名店,使之向更高层次发展,适应时代的需要,是振兴徽菜刻不容缓的任务。

徽菜是属于哪个地方的呢?徽菜代表菜品有哪些?

徽菜是古徽州的地方特色

徽菜菜系又称"徽帮"、"徽州风味",是中国八大菜系之一,徽菜起源于南宋时期的徽州府(现黄山市,江西省婺源县,以及安徽省宣城市绩溪县组成),徽菜是古徽州的地方特色。

徽菜与川菜的重麻辣、粤菜的重原味不同,它“重盐好色”,对菜肴的色香味各方面的追求是极致的,卖相要漂亮、盐要下的足,徽菜的主要特点:烹调方法上擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜少,重油、重色,重火功。

臭鳜鱼又称臭桂鱼、桶鲜鱼、桶鱼,腌鲜鱼,是一道传统名菜,徽菜的代表之一,选用新鲜的桂鱼(鳜鱼)加入食盐腌制后,有股臭臭的气味,这风味鳜鱼闻起来臭,吃起来香,肉质鲜嫩,保持了鳜鱼的原有味道,用木桶腌制最好,肚皮朝上摆放,制法独特,食而得异香。

油酥烧饼油酥烧饼是徽州传统的风味点心,采用上等面粉与素油搅拌制成油酥面团作皮料,嫩梅干菜与猪肥膘作为馅,包成饼状,然后沾上一层芝麻,贴于大风炉的内壁,进行烘烤,出炉后咬一块,酥脆爽口。

方腊鱼又名黄山方腊鱼,是安徽省徽州地区传统名菜之一。此菜以鳜鱼、虾为主料,运用炸、溜、蒸的不同烹调方法制成,一菜多形三味,香、咸鲜、微酸甜,别有一番风味。这道菜,选取新鲜鳜鱼,特别是皖南黄山一带山溪名产桃花鳜,采用多种烹调方法精制而成。成菜后,造型奇特,是黄山地区特色佳肴。

一品锅,徽商在吃上向来是不计成本的,徽菜中最可口的反倒是那些家常风味,比如一品锅,也是人们俗称的大杂烩,径口为二尺长的大锅中加入鸡、鸭、萝卜青菜等食材,煮熟后热腾腾地端上来,淳朴又不失隆重。

徽菜是什么菜?什么口味?

徽菜,是中国八大菜系之一。徽菜起源于秦汉,兴于唐宋,盛于明清,在清朝中、末期达到了鼎盛,徽菜是徽州的地方特色,其独特的地理人文环境赋予徽菜独有的味道,由于明清徽商的崛起,这种地方风味逐渐进入市肆,流传于苏、浙、赣、闽、沪、鄂以至长江中、下游区域,具有广泛的影响,明清时期一度居于八大菜系之首。代表菜品:徽州毛豆腐、红烧臭鳜鱼、火腿炖甲鱼,红烧果子狸、腌鲜鳜鱼、黄山炖鸽等等。

徽菜擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜少,重油、重色,重火功。 徽菜继承了祖国医食同源的传统,讲究食补,这是徽菜的一大特色。

徽菜,由于红烧是一大类,而红烧的“红”,表现在糖色上面。对火功要求苛刻。炒菜用油是自种自榨的菜籽油,并使用大量木材作燃料:有炭火的温炖,有柴禾的急烧,有树块的缓烧,是比较讲究的。传统中的重油、重色、重火功,有徽州的特殊条件。

当徽菜走向全国之后,仍然保持重色:调色之功;重油:调味之功;重火功:调质之功。如老或嫩,硬或软,结或松等。徽菜用火腿调味是传统。制作火腿,在徽州也是普及型的家庭技术。

扩展资料

“徽”是徽州的简称,“徽菜”因徽州而得名,其因徽州商人的崛起而兴盛,又因徽商的没落而衰弱,近年来不断崛起。徽州商帮的发迹对饮食的讲究进而刺激了家乡饮食业的发展,不仅使得徽菜的层次提高,成为宴请应酬的必备,也促使徽菜馆遍布全国各地。

徽商走到哪,哪里就有徽菜的影子。在徽厨遍天下的时代,徽州菜肴达到鼎盛,经营者不仅继承徽菜的烹饪传统,把徽州人的食俗传到异乡他帮,还吸取各帮烹饪技术之所长,样样烹饪入味。

关于徽菜的传播与发展有以下几种说法:一是说,当时徽商谈生意、应酬或是好友聚会都会摆上一桌家乡菜,以示为对待贵宾的尊重。因为徽菜的取材以及特色是独具一格的,十分具有代表性。于是徽菜开始迈向注重品质、多元化发展的趋势。二是说,徽州商人遍布天下,根在徽州,口味也在家乡,所以有求必有供。于是遍布全国的徽菜馆开始陆续出现。这也推动了徽菜体系的发展。

参考资料来源:百度百科-徽菜