青藏地区的居民建筑特色是什么?

藏区住宅建筑的主要形式有帐房、碉房、干栏式建筑等。

其特点是,室内空间较低,多在3米以下;墙壁上厚下薄,门窗小,结构稳固。

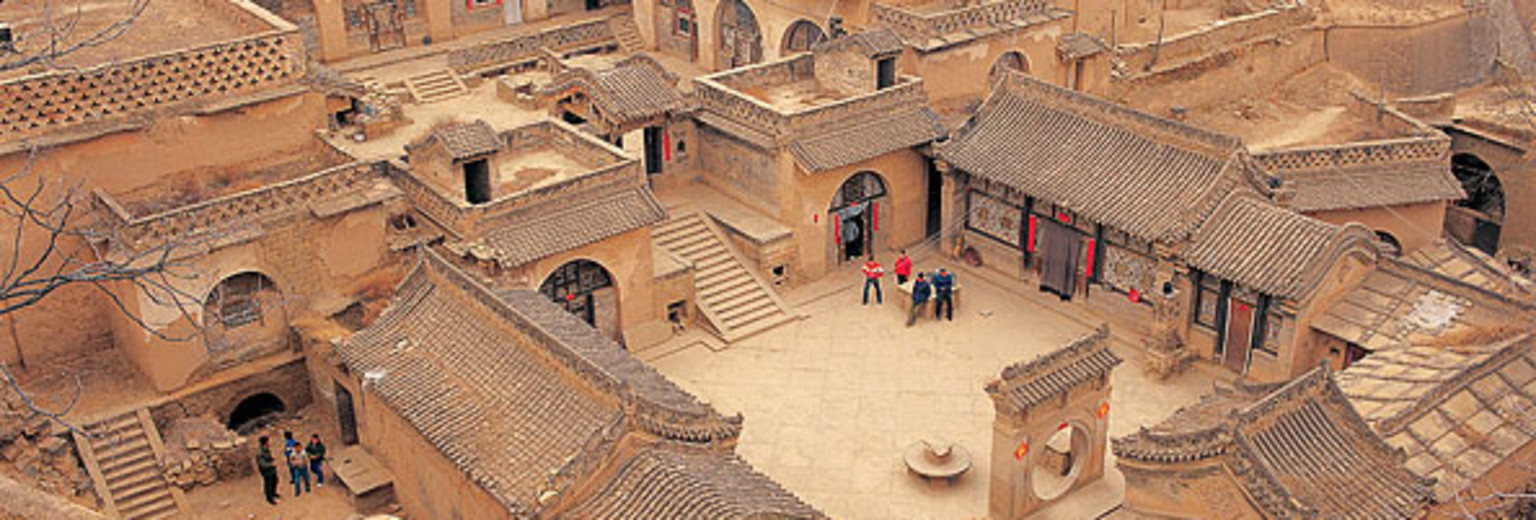

碉楼是一种特殊的民居建筑特色,在中国分布具有很强的地域性,其形成与发展是与自然环境与社会环境综合作用的结果,碉楼是青藏地区的传统民居。

相关信息:

藏族居室一般分卧室、客厅、经堂和厨房等部分。藏族一般不用床铺和椅凳,多靠窗沿墙摆着一圈卡垫并放藏桌,供家人或客人围坐饮茶用膳。

卡垫亦可睡卧。藏族室内家具主要有藏柜和藏桌,表面都绘有各种花纹、禽兽、寿星、八宝吉祥图案,四周有回纹、竹节等图案,色彩鲜艳动人。

藏族住宅的客厅、卧室、门庭和大门两边大都绘有各种花饰图案。一般室内墙上方四周绘三色条纹花饰,下方涂乳黄或浅绿色颜料,柱头梁面画有装饰图案。

住宅大院的门廊两壁绘有双虎图,象征预防瘟疫、招来吉祥;或者画财神牵象图,画中有行脚僧牵来载满珍宝的大象,象征招财进宝。

青藏地区民居建筑特色有哪些?

青藏地区民居特色藏区住宅建筑的主要形式有帐房、碉房、干栏式建筑等。其特点是,室内空间较低,多在3米以下;墙壁上厚下薄门,窗小,结构稳固;多采用木结构框架;屋顶以平顶居多。

藏族是中国的56个民族之一,是青藏高原的原住民。在中国境内主要分布在西藏自治区、青海省和四川省西部,云南迪庆、甘肃甘南等地区。

藏族的历史是中国历史不可分割的一个组成部分,藏族人民创造了灿烂的民族文化,在文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑艺术等方面,留下了极为丰富的文化遗产。藏族最具代表性的民居是碉房,它是中国西南部的青藏高原以及内蒙古部分地区常见的居住形式。

碉房多为石木结构,房子外墙厚实,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。碉房一般分两层,以柱计算房间数。底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房、小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。因外观很像碉堡,故称为碉房。在牧区随处可见的是帐篷,在农区或城镇,更多见到的是平顶碉房。最地道的碉房为石头所砌。墙壁最厚处甚至达1米,大多数墙壁上面都比下面薄,整面墙呈梯形。

也有的碉房为土木结构,其外形看起来与石碉房没有多大差异,但它的厚度比石墙约薄三分之一,也没有石头墙坚固。但与石碉房一样,都是冬暖夏凉。一般来说,碉房多为多层建筑,底层可以作牲畜的圈,二层可以作人的居室、储藏室等,三层可以作经堂,供佛像、点酥油灯等。

青藏建筑的特点及原因

在西藏广阔的区域,散布着形式多样的民间居住建筑,藏北的帐房,卫藏南部谷地的"碉楼",雅鲁藏布江流域林区的木构建筑,以及阿里高原的窑洞均具有浓厚的民族特点和地区色彩。 牧区,以帐篷为主。睡房的平面一般为方形或长方形,用木棍支撑高约两米左右的框架,上覆黑色牦牛毡毯,四周用牛毛绳牵引,固定在地上。帐篷正脊留有宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,供采光和通风。帐房内部周围用草泥块或土坯垒成高约40-50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和牛粪。中间置火灶,灶后供佛。这种帐房制作简单,拆装灵活,运输方便,适应逐水草而居的游牧生活方式。 拉萨、日喀则、昌都等城镇和其周围村庄的土、石木结构的民居,俗称"碉楼"。拉萨民居,一般为内院回廊形式,二层或三层,院内有水井,厕所设于院落的一角。城镇周围,多为手工业者、工匠、农民自建的独院平房住宅。山南地区农村民居,由于人们喜爱户外活动,常利用外廊设置开敝式起居空间,颇有特点。许多农村居民建筑,无论是居室、厨房、贮藏、庭院的设计,还是牛棚、猪圈,厕所的布置,功能关系比较合理。有的民居,巧妙地利用山坡地,把建筑下层处理成牲口圈,上层作庭院或起居场所,使得人畜分置,互不干扰,改善了卫生条件。 这些民居建筑的显著特点是:方形居室,功能家俱和低层高。居室大多以2×2米柱网为单元,组合成4×4米的方形平面。建筑层高2.2-2.4米。家俱主要有卡垫床、小方桌、藏柜,具有矮小、拼装、多用的特点。家俱沿墙布置,充分利用室内边角面积,使得活动面积集中,方便使用。 结构系统:多为土木,石木混合结构,土坯墙厚一般40-50厘米,毛石墙厚50-80厘米,冬暖夏凉,适应高原的气候特点。屋面均采用平屋顶,阿嘎土面。 西藏东部林区村镇民居,又另具一格。如林芝地区的民居,多独院式,由居室(兼厨房)、贮藏间、牲畜间和外廊、厕所等组成。居室平面以方形柱网组合成方形或长方形。室内以炉灶为中心,周围布置床和其它家俱。建筑层高在2-2.3米左右。因林区多雨,屋面采用坡顶。山尖空间常被利用作阁楼贮存草料、杂物。建筑多采用木构架承屋结构系统,墙体材料除碎石、片石、卵石之外,木板、竹篱柳条篱亦为多见。屋里密铺木瓦,上面压以石块稳定。这些地区的民居,充分体现出就地取材的特点。 阿里地区的民居,河谷平川地带,多独立式村宅,土木结构,以二层居多。二层多作夏居,低层作冬居。靠山崖旁,有窑洞和房窑结合的民居。窑洞平面有方、圆、长方形等形状,以4×4米方形窑洞为多。窑洞高2-2.2米左右,平顶拱。窑洞民居,是西藏高原上比较少见的一种民居类型。 西藏民居的历史十分久远,4-5千年前已经妯现穴居、半穴居式的居住建筑和原始聚落,昌都卡若遗址就是例证。随着社会进步,居住建筑也得到发展。它经过长期的演变,在适应西藏高原的气候、地理等自然条件和结合民族生活习惯、文化传统,而形成经济、适用、因地制宜,就地取材,从实际出发,从生活出发的居住建筑。青藏建筑的特点及原因

青藏地区的民居建筑特色是什么?

青藏地区的民居建筑特色是藏区住宅建筑的主要形式有帐房、碉房、干栏式建筑等。其特点是,室内空间较低,多在3米以下;墙壁上厚下薄,门窗小,结构稳固;多采用木结构框架;屋顶以平顶居多。

建筑用料多就地取材。藏东南木材丰富,一般用原木或木板造房;西北部牧民则用牛毛编织帐房;山地河谷的地方则碉房居多。帐房俗称帐篷,是牧区最普遍的一种居住形式。根据放牧方式和季节不同,又有冬帐房、夏帐房之分。冬帐一般用木棍作框架,上覆牛毛织成的毡子。

青藏地区居民的住行特点

住:拉萨等大城市一般常见的住宅形式为2-3层的石砌碉楼,农村的建筑多为木石结构的平房,游牧区为帐篷。

行:青藏高原的地形复杂,气候严寒,虽然逐年修筑公路便利汽车运输,但在广大的高原上,许多传统的方式仍然被沿用。如牦牛、牛皮船、背夫。