兰屿岛热带雨林气候的成因

LZ您好

兰屿并不是严格的热带雨林气候,而是亚热带季风向热带雨林过渡的气候

它的纬度低于北回归线,处于海中,即便是冬季,也由于海水比热更大而难以大幅降温。此外这里还是黑潮(日本暖流)的源头,终年令这里增温增湿

求五个中国特色民居 要有民居样式、建筑材料、所在地理环境的介绍 急急急急急急急急急急急急!!!!!!

我国少数民族的房屋风格与地理条件的关系

1.蒙古包和帐篷

蒙古包 蒙古族居住的一种圆形毡房.上部像一把撑开的毡伞,顶端的中央留有天窗,作为通气,采光和包内生火时烟尘的出口.下部四周围是圆形的毡墙,上与伞檐相接,下端直立于地上.一般高约七,八尺,直径约丈余,整个包都是用白毡搭铺而成的,并用毛绳从四周缚住,能抵挡风雨.蒙古包不仅轻便,易于拆卸和搬运,还具有冬暖夏凉,对大风雪阻力小的特点,最适宜于游牧生活.

帐篷 藏族牧区人民的住房.帐篷是用牦牛毛布(褐子)缀成的长方形帐幕.大小不一,当中以两根木杆为柱,一根木杆为梁支撑,外面倾斜用牛毛绳拉开紧系于钉在地上的木橛上,帐篷即算搭起.帐篷正脊高有五米许,并留有宽约十五厘米,长一点五米的的缝隙,供采光和通风.四周用草饼或土坯垒成高约四十到五十厘米高的墙垣,上堆放青稞,酥油袋等物.帐篷中央筑有土灶.灶的两边都有除灰洞.以灶为界,入口左方为女席,右方为男席.这种帐篷用牛绒毛捻纺,质地粗厚,不怕风雨大雪,也便于牧民随时搬迁.

2.吊脚楼和半边楼

吊脚楼 苗族的一种住房.建筑在坡斜地窄,有两三层阶梯的坡地上.它是利用山坡的自然地势,于下方竖立较长的木柱,上方则竖立较短的木柱作支撑,上铺楼板而成.一般楼下不住人,只用来堆放杂物或作牲口圈.吊脚楼经济实用,别具特色.我国黔东南苗家居住的房屋,多半是吊脚楼.

半边楼 布依族住房的一种形式.它是布依族盖于斜坡之上的楼房,因其前半部分为楼房,后半部分为平房,故名.半边楼盛行于贵州红水河北岸,具有显著的山区建筑特色.

3.平顶房和石屋

平顶房 新疆南部维吾尔族人过去居住的一种简陋的平顶房屋.屋体多为长方形,约十余平方米.屋顶留有天窗,刮风时加盖,四壁不另安窗,门为单扇.由于屋顶平坦,因而可放柴草或晾晒谷物.这种房屋只要下实地基,四周砌上土坯墙壁,墙顶搭上木檩,椽子,盖草抹泥即成.新疆南部之所以出现这类房屋,除过去农民经济贫困外,也因该地区土质干燥,降雨量极少的缘故.

石屋 塔吉克族居住在帕米尔高原下的塔什库尔干的塔吉克族自治县.其首府自古就有"石城"之称.石屋的外形和维吾尔族的平顶屋基本相似.屋是正方体或长方体.墙上无窗,屋顶开小天窗.生活在高山峻岭上的塔吉克族人民因地制宜,利用天然石料建造庄园,房屋和畜圈的墙壁,因而人称他们的建筑为"石屋".

4.木瓦房和闪片房

木瓦房 瑶族的一种传统住房形式.在云南部分瑶族地区相当普遍.建房时,先把两侧的梁架立牢,然后安排脊梁,屋脊的两侧分别安五至六根檩子,代替瓦的木板,先从屋檐处盖起,一排排往上铺,直到屋脊.上一排要压住下一排,约交覆五寸左右.屋脊相接处,用木板相接,平盖一条,防止漏雨.木瓦房具有建盖容易,修补方便的优点.

闪片房 彝族三种主要建筑之一,这种房屋墙壁用土舂成或竹木篱笆排扎而成,屋顶覆盖木板或压上石板,这就是过去文人笔下的所谓:"竹篱板舍".过去闪片房建筑相当普遍,现在已不多见了.

5.干栏,竹楼和"木光黑"

干栏 壮族传统住房形式,又称"麻栏".分上,下两层.上层住人,下层无遮栏或镶木条为墙,用于饲养牲畜和堆放杂物.有的还有阁楼和附属建筑,用以存放粮食和农具等物.一般都用木料建成,现在人们也称之为"木楼".这种住房形式历史悠久,早在新石器时代晚期的文化遗址中就有发现.干栏具有适应南方山区地形和温润气温的特点,故一直沿用至今.

竹楼 傣家人的住房.竹楼是单幢的,四周有空地,各家自成院落.院内种有香蕉,柚子,芒果等果树.竹楼呈方形,屋顶两边倾斜,形似"斗笠"(相传是仿诸葛亮的帽子而成的),复以编成的"草排"或自己烧制的缅瓦.楼分上,下两层.下层无墙,用来堆放柴火,农具,拴养牲畜,上层住人,离地约七市尺.楼板,墙壁均用粗竹直剖压平而成,或用木板而作.楼梯九阶或十阶,有走廊,阳台.室内一般分为内外两间.外间为客堂,内间为卧室.竹楼属典型的"干栏"式建筑,适应云南南部热带季雨林气候的湿热环境.

木光黑 僳僳语音译,即"千脚楼"的意思.流行于云南怒江,僳僳族的住房模式.先在斜坡上竖几十根木桩,然后在木柱离地二,三米左右搭上横条,最后铺上木板成楼.按僳僳族居住的习俗,上层住人,一般用木板镶起来或用篾巴围上;下层关牲畜,一般用木条围成.房顶用茅草或杉木板覆盖,门前设有走廊和木梯."千脚楼"下空气流通,且能防潮避暑.故一直沿用至今.

6.穴屋和"故如布"

穴屋 高山族雅美人所处的兰屿岛为热带气候,最低温度二十摄氏度,盛夏有时超过四十度,且多台风.为了适应这种气候条件,雅美人把房屋建在离地面两米多的地下.居屋四周围上木板,木板上雕图案或花纹,室内挂有羊角,鱼干,贝壳等物.房屋不装门,只有出入孔道.但因穴屋幽暗潮湿,又在离居室不远处搭有六,七尺高的木架,顶上铺草隔热,四面通风,称为夏屋或凉棚,是接待亲友,纳凉,集合的地方.

"故如布" 赫哲族早年的一种住房."故如布",赫哲语音译,意思是"地窖子".这种房修建简单.挖地两尺多深,在上面立起柱脚,再架上檩,椽和薄条,铺上草后培土半尺来厚即成.里面即可搭铺,也可挖坑.既适用过夏,便宜于过冬.修建一次能用两,三冬.

7.碉房,"克米尔"和"新阿当"

碉房 羌族的传统住房.又称"碉楼".平面呈方形,上窄下宽,顶是平的.不少地区倚山建筑,以石砌墙,墙间不用木柱,砌得平直整齐,窗户小而少,从外观看,不见木头.一排数十家,宛如古城堡,非常壮观.一般分为三层,用独木截成矩形的楼梯上下.在羌族地区,一般中层住人,上层堆放粮食及其他杂物,下层圈养牲畜,堆放杂草及沤粪.最初,羌族建筑碉房是为了防御,后来碉房逐渐形成羌族住房的普通形式.用极不规则的乱石建碉,不用石灰而只用粘土接缝,在堆砌技术上难度极大,但羌族人民可信手砌成笔直光滑,高达十余米的房墙,历经百年风雨和地震而不坍塌,这在少数民族建筑艺术上是一种奇迹.

"克米尔" 维吾尔族窑洞式居室.新疆吐鲁番,托克逊一带,夏天气候非常炎热干燥,常年降雨量极少,这些地区的人民因地制宜,用土坯或砖头砌成窑洞居住.窑洞的顶上有的又建有拱形小楼,美其名曰:"克米尔建筑."天热难耐时,人们躲进窑洞.因窑洞墙半入地下,里面凉爽宜人.到了晚上,人们登楼聊天,凉风拂面,倍感惬意.

"新阿当" 独龙族古老的住房形式."新阿当"独龙语意为:"搭建在树上的房子."解放前,有的独龙人长期在大树上筑屋居住.一般选择高大结实的树木,砍去上端的树枝,利用藤条绑上竹篾或树枝作挡墙,上复茅草或树皮,以避风雨.下面用圆木凿槽,权作楼梯.树屋居地面较高者,需用几段圆木,分段架在树杈上.夜晚,撤去"楼梯",防止野兽侵袭.树端还可做了望哨,白天随时可注意四周动静,一旦发现土匪袭击,便全体下树隐匿.现在这种建筑已渐稀少.

神奇的北纬30度 在地球北纬30度附近,有许多神秘而有趣的自然现象。如美国的密西西比河、埃及的尼罗河、伊拉克的幼发拉底河、中国的长江等,均在北纬3

为什么兰屿人要建地下屋?

导读

我国台湾省一种“地窖式”民居,这种地下和半地下的木石结构房,究竟在哪里?又是为什么呢?

1

风岛---兰屿岛

兰屿旧称红头屿,是台湾东部的一个小岛。因岛上安山岩含大量硫化铁而呈赤红色,远望如红色人头,故旧称红头屿;又因岛上盛产名贵的蝴蝶兰,后改名为兰屿。

兰屿岛是台湾唯一的热带雨林气候区,年平均气温为22℃,全年月平均在20℃以上的时间长达9个月,全年多雨,年降水量高达3055毫米,降水平均,没有明显的雨季、旱季之分。夏季和秋季多台风,每年越过该岛的台风大约有20次,冬季东北季风强劲。兰屿堪称“风岛”,是全世界著名的多风地区之一。

2

地下屋的结构和优点

乌木的价值

兰屿岛的地下屋是当地人趋利避害的选择,台风来时,风力大,破坏力强;台风过后,酷热难当。

当地达悟族人营造了这种“地窖式”民居,优点突出,可躲避台风,且住起来冬暖夏凉,能采光通风,排水良好,极具特色,是当地人生活智慧的结晶,也是独特的历史文化。

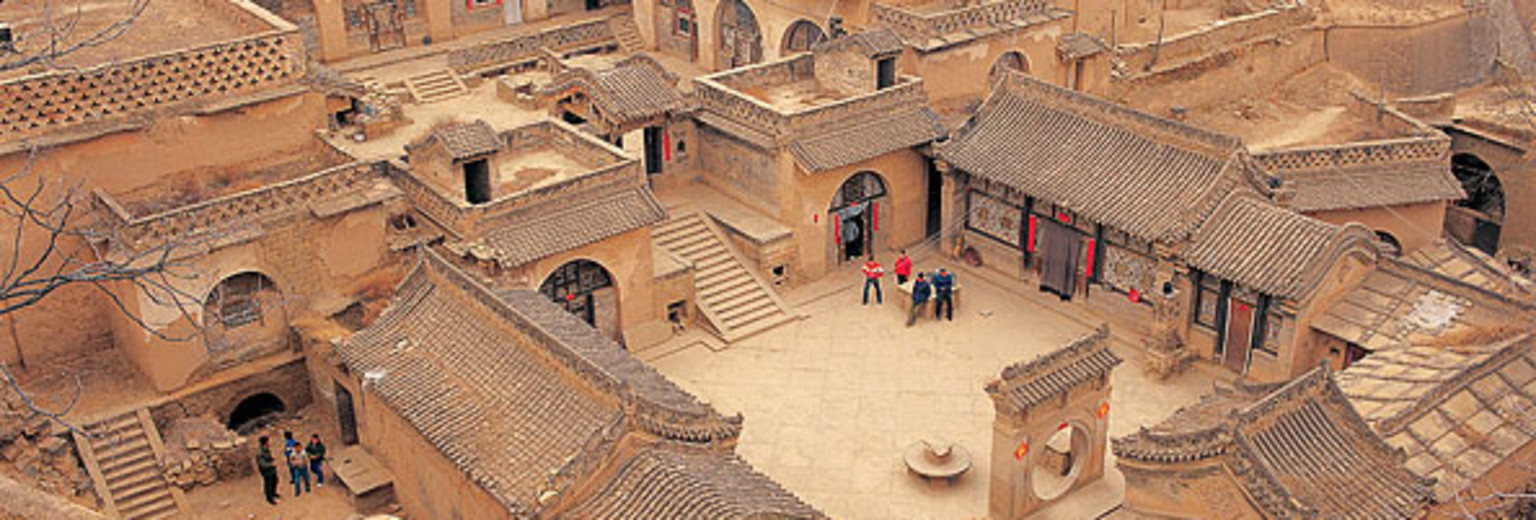

民居分布于背山面海的小山坡上,各家住宅紧密相连,只留一些小路通行,形成群聚民居。

除了供睡眠及煮炊使用的主屋,供工作及储藏使用的工作房,与供乘凉及看海使用的凉台。

主屋是建在人工挖掘的凹地,其间挖有深的排水沟,宛如一个倒置的金字塔;外围再垒石成墙,房屋一般位于地面以下1.5米~2 米处,屋顶用茅草覆盖,条件好的用铁皮,仅高出地面0.5米左右,因此称之“地下屋”。

房屋顶部的坡面一半高出地面,一半在地面以下。前坡为迎风坡,为防风,坡度缓;后坡为背风坡,坡度陡,便于排水。

民居主屋闷热潮湿,因此坑边多建有凉亭。多见方形木框架,底部家空,屋顶覆草。能遮阳透风,纳凉避暑。

3

地下屋现状

乌木雕市场

台当局多年前曾推动达悟人放弃地下屋、搬入水泥住宅。居民还是想办法让30多栋地下屋完整保留至今,也成为游客必看的景点。

神秘独特的习俗和淳朴原始的风貌,使兰屿被誉为“台湾最后一块净土”。当地民居未经允许不可随意拍照,他们认为这样对其灵魂有害,观看户外或凉台用餐也是失礼的。

怎么样,想不想去这个神奇的小岛去看看呢?

部分内容源于百度,同时参考了王恩涌文化

兰屿岛地下屋屋顶不对称的设计是为了什么

防风,排水。中国台湾省兰屿岛居民日夜与海共生,兰屿岛地下屋屋顶不对称的设计是为防风,排水,岛上传统民居为独特的木石结构房地下屋,这种房屋房顶的坡面一半高出地面。

兰屿的民俗文化

达悟人是台湾高山族中惟一居住在离岛上的族群。中日甲午战争后,兰屿随同台湾岛被迫割让给日本。1897年3月,日本人组织的“红头屿调查队”,在经过5天勘探后,认为兰屿岛无开发价值,而将此岛列为人类学原始民族研究地区,禁止外人移入,使其与外界隔绝。至台湾光复时,达悟人基本上仍然保持着原始的生活方式。

岛上的人以地瓜、水芋及鱼干为主食。每至收获季节,整个部落的人几乎全部出动采收水芋,带回村落存放一大堆,家家户户拿着容器排队等候分配,高高兴兴地带回家食用。

在兰屿,鱼是达悟人获得蛋白质的主要来源,他们把捕来的鱼按颜色分为老人鱼、男人鱼和女人鱼三种。最差的黑色鱼给老人吃,灰绿色的鱼给男人吃,红黑花纹或白色的鱼、也是最好的鱼给女人吃。这是因为在达悟人社会中,女人要下田,要养育儿女,工作最繁重,应该吃最好的鱼。而老人因年老体衰,不能从事生产,故只能吃最差的鱼。他们认为这样依能力而分配所得,是非常公平的。但飞鱼则不分男女老幼,皆可食用。

每年4-6月是兰屿盛产飞鱼的旺季,也是达悟人最忙碌的时候,他们有一种集体出海捕鱼的传统习俗仪式,每年一度,叫做“飞鱼祭”。飞鱼祭是达悟人最庄严隆重的祭祀,都是在黎明时举行。举行之日,一清早,一艘艘绘有五彩图案的木船停放在海滩上,参加庆典的人围拢在四周,由一长者主祭,以鸡、猪为祭品供奉海神,祈求神的护佑和飞鱼丰收。祭祀完毕,男的赤身,着丁字裤,划独木舟出海捕鱼。捕捉飞鱼经常是在晚上进行,他们在渔船中点着火把,将挂网放入海中,飞鱼看到亮光就会自海面飞起,相继跃入网中。两个人划的小独木舟,一个晚上可捕到三五十条飞鱼。整个飞鱼季节,全岛可捕获百万斤之多。渔船归来后,岸上的壮丁蜂拥着帮忙把独木舟推上海滩。妇女、小孩儿忙着剖鱼、去鳞、晒鱼干,把这些飞鱼晒成干,可供一年食用。

山胞在新居落成或新船试航大典时,个个银盔盛装,聚集在主人房前,朗歌诵词,宰杀猪羊,宴请亲友。大船试航,体格粗壮的男人,合力举船往空中抛,然后做法驱邪。妇女们则头戴尖顶宽边笠帽,身穿颜色鲜艳直条纹的衣裙,胸前挂满长短不一的珍珠、玛瑙等饰物,在海边跳罕见的划船舞和头发舞。

在兰屿,经常可以看到一些青年男子在脖颈上带着一串珠扣式的装饰品,这是男子求偶的标志。岛上男多女少,女子的社会地位很高,享有绝对的配偶选择权。达悟人采取一夫一妻制,每年在飞鱼季节前后,各村未婚的青年男女,每晚都聚集在海滩上,彻夜歌舞,如双方情投意合,表示愿结为终身伴侣,则男子可住进女子家里一个月,由女方家长考察其行为、品行、能力等情况,觉得满意,方可结婚。

到过兰屿岛的人都会觉得岛上居民无忧无虑,悠然自得,这里民风淳朴,与世无争。四周尽是碧波白浪,蕉雨椰风,景色自然秀丽,没有一丝人工雕琢的痕迹,住在岛上,犹如身处世外桃源。

兰屿的达悟人因气候关系及传统的影响,过去男子仅在下身系一丁字带,女子在胸前及腰间围一方巾,曾被人称为“裸人岛”。在现代文明的影响下,除老年人外,年轻人着装已与台湾本岛一样。岛上居民的住房大都建在2米深的洞穴中,四周用石头堆砌,房顶与地面齐平,上铺石板,向海的一面留有出入口,刮风下雨时用一块门板将洞口遮住,这种住房不仅能防台风,而且可避高温。现在兰屿已建起许多现代的水泥结构住宅,但除少数青年人居住外,大部分人仍喜欢住在洞穴中。

兰屿岛耕地不多,居民不习惯种水稻,而多种甘薯、芋头,以此为主食,其他还有藤豆、瓜类、生姜、柑橘、菠萝、龙眼、芒果、椰子、槟榔等,多为岛上以大陆籍老兵为主的农场所经营,而达悟人仍以捕鱼为主,捕捞鱼类,多为自己食用。

达悟人几乎人人极富艺术歌舞天才,无论男女老少,个个能歌善舞,每遇新屋落成,或渔船出海,都要以歌舞庆贺一番。每年的四、五月份间,岛上有所谓的“飞鱼季节礼拜”。时值飞鱼渔期来临,每个部落选择一天,邀集亲朋好友,置备牲畜果品,在海滩上举行祭拜。参与礼拜的人,全身盛装,围成圆圈席地而坐,由出海捕鱼的男子主持其事,年事稍长的坐于中央,面对大海,口中不住叨念着:“飞鱼来吧,飞鱼来吧,我们非常欢迎你的来到。”这时候,所有的与会人,均须息声屏气,闭目沉思,时而发出随声的附和,仪式进行长达两个多小时,才告结束。

达悟人的渔船,全是手工凿成,过程颇为艰苦,故此下水仪式十分隆重。届时,宾客如云,先祭神,后抛船,船主站在船上,一群身着丁字裤的青年将船高高举起,一路飞奔到海边,一声令下,船便“(左口右扑)嗵”一声被抛入海中。